新生儿黄疸是婴儿出生后最常见的临床现象之一,其背后隐藏着复杂的生理与病理机制。本文将从科学角度解析黄疸的成因、诊断标准及家庭护理要点,帮助家长正确认识这一现象,并提供实用应对策略。

一、胆红素代谢失衡:黄疸的核心成因

黄疸的本质是血液中胆红素浓度升高,其形成与代谢过程密切相关。胆红素是红细胞分解后的产物,需经肝脏代谢后排出体外。新生儿因以下特点易出现代谢失衡:

1. 红细胞破坏加速

胎儿期红细胞数量多且寿命短(仅70-90天),出生后因血氧浓度变化导致红细胞快速分解,胆红素生成量较成人高2-3倍。

2. 肝脏功能不成熟

新生儿肝脏的酶系统尚未完善,处理胆红素的能力仅为成人的1%-2%,易导致未结合胆红素蓄积。

3. 肠肝循环增加

肠道菌群未建立时,部分胆红素被重新吸收入血,形成恶性循环。

二、三大类型黄疸的诱因与特征

(一)生理性黄疸:自然的过渡阶段

(二)病理性黄疸:疾病的警示信号

(三)母乳性黄疸:喂养相关的特殊类型

三、诊断与治疗的医学决策

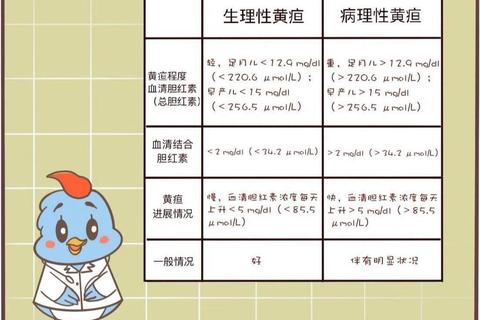

(一)分级评估标准

(二)治疗手段

1. 光疗:430-490nm蓝光最有效,可居家使用光纤毯辅助治疗。

2. 药物干预:

3. 营养支持:增加喂养频率至8-12次/天,促进胆红素随粪便排出。

四、家庭护理与预防策略

(一)日常观察要点

(二)科学护理措施

1. 阳光疗法:每日9-10点或16-17点暴露四肢皮肤15分钟,避免直射眼睛。

2. 喂养管理:母乳不足时补充配方奶,避免脱水加重黄疸。

3. 排便记录:胎便延迟排出可口服益生菌加速胆红素排泄。

(三)高危人群预防

五、何时必须就医?

新生儿黄疸的管理需结合科学监测与家庭护理。家长既要避免过度焦虑,也要警惕病理信号。通过早期识别、合理干预,绝大多数患儿均可顺利恢复,拥抱健康的成长旅程。