新生儿偶尔发出几声轻微的咳嗽,往往是新手父母最揪心的场景之一。他们常会陷入矛盾:既担心过度反应显得小题大做,又害怕疏忽大意延误病情。实际上,新生儿的咳嗽机制既是呼吸道自我清洁的本能反应,也可能是疾病发生的早期信号。通过科学的观察与判断,家长完全可以在家庭护理与医疗干预之间找到平衡点。

一、生理性咳嗽:无需焦虑的"清道夫"机制

新生儿呼吸道直径仅为成人的1/4,黏膜表面布满密集的纤毛,对外界刺激异常敏感。当冷空气突袭、体位改变或少量奶液反流时,纤毛会通过咳嗽反射清除异物。这类咳嗽具有以下特征:

1. 偶发且短暂:每日3-5次干咳,每次持续2-3秒,声音清脆不带痰鸣

2. 无伴随症状:体温正常、面色红润、吸吮有力,咳嗽后立即恢复平静状态

3. 环境关联性:多发生在换尿布暴露皮肤、开窗通风或喂奶后体位调整时

案例示范:晨间换尿布时,宝宝突然咳嗽两声,随后正常吃奶入睡,这属于典型的冷空气刺激反应。

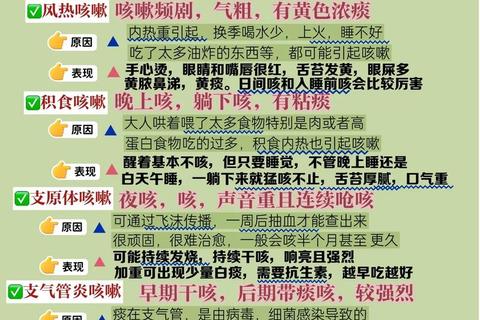

二、病理性咳嗽:需要警惕的疾病信号

当咳嗽频率超过每小时1次,或伴随其他异常表现时,需警惕疾病可能。建议用手机记录咳嗽过程,便于医生判断:

1. 呼吸道感染

2. 过敏反应

3. 先天性疾病

三、家庭观察黄金法则

实施"3×3观察法",每小时记录以下指标:

1. 呼吸监测:用手机秒表计算胸廓起伏次数(新生儿正常值40-60次/分)

2. 体温轨迹:腋温每日测量3次,绘制温度曲线图

3. 行为对照:记录清醒时段的有效吸吮时间,异常时可能缩短50%以上

特别提醒:出现口周青紫、鼻翼扇动或肋间隙凹陷,立即启动急救处理

四、家庭护理四维方案

1. 环境优化

2. 喂养改良

3. 物理干预

4. 应急准备

家庭药箱应备:

五、医疗干预时间窗

出现以下情况需在2小时内就医:

1. 咳嗽导致连续2次喂养中断

2. 尿量减少至每日<6次

3. 出现"三凹征"等呼吸困难表现

4. 咳嗽超过10天无缓解趋势

夜间急诊优先指标:

六、特殊人群管理

早产儿或低体重儿需额外注意:

1. 咳嗽阈值更低:轻微刺激即可引发咳嗽反射

2. 病情进展更快:可能在6小时内从轻微咳嗽发展至呼吸衰竭

3. 用药敏感性强:严禁使用中枢性镇咳药

通过系统观察与科学护理,90%的新生儿咳嗽都能在家庭环境中妥善处理。关键在于把握"观察-记录-判断"的决策链条,既不过度医疗化正常生理现象,也不延误潜在疾病的诊治时机。记住,每一次咳嗽都是宝宝发出的健康信号,读懂这些信号,就能为娇嫩的生命筑起第一道保护屏障。