胃部不适是困扰现代人的常见问题,尤其在快节奏、高压力的生活环境下,胃黏膜损伤引发的胃炎、胃溃疡等疾病发病率逐年上升。当胃部出现灼痛、反酸或餐后饱胀感时,多数人往往自行服用抑酸药物缓解症状,却忽视了胃黏膜修复的重要性。近年来,医学界对胃黏膜保护机制的研究不断深入,其中替普瑞酮胶囊因其独特的多靶点修复作用,在临床应用中展现出显著优势。

一、胃黏膜损伤的隐匿危机

健康胃黏膜通过双重屏障抵御外界伤害:表面覆盖的黏液层含有糖蛋白与碳酸氢盐,形成物理性保护膜;深层疏水层则由磷脂构成,能有效阻挡胃酸反渗。当酒精、药物(如阿司匹林)或幽门螺杆菌攻击时,这些保护层会被破坏,导致黏膜直接暴露于胃酸环境。此时患者可能出现上腹痛、恶心呕吐等症状,严重时甚至引发消化道出血。

特别值得警惕的是慢性胃炎患者,其黏膜损伤往往呈渐进性发展。长期未修复的损伤区域可能发生肠化生或异型增生,增加癌变风险。及时修复受损黏膜不仅是缓解症状的关键,更是预防恶性病变的重要防线。

二、替普瑞酮胶囊的修复密码

作为第三代黏膜保护剂,替普瑞酮通过三大机制实现精准修复:

1. 重建防御屏障:激活葡萄糖胺合成酶,促进黏液糖蛋白生成,使受损黏膜重新被致密黏液覆盖;同时增加磷脂分泌,修复疏水层的抗酸渗透功能。

2. 激活自愈系统:通过激活磷脂酶A2,加速前列腺素E2的合成,该物质能增强黏膜血流、促进细胞再生。实验显示其可使溃疡愈合速度提升30%。

3. 多维度协同保护:改善应激状态下的黏膜供血,抑制氧自由基损伤,并抑制幽门螺杆菌黏附,形成立体防护网络。

与单纯抑酸药物相比,替普瑞酮的优势在于标本兼治。例如在NSAIDs(如布洛芬)所致胃损伤中,其不仅能中和药物对黏液合成的抑制作用,还能修复已形成的糜烂病灶,这是传统抗酸剂无法实现的保护效果。

三、临床应用中的智慧选择

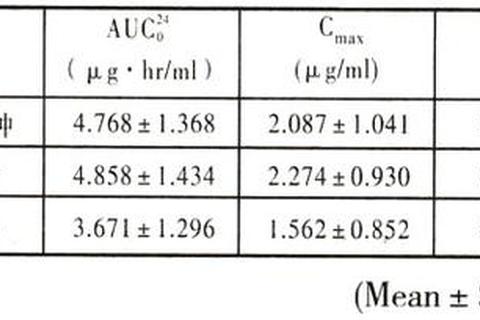

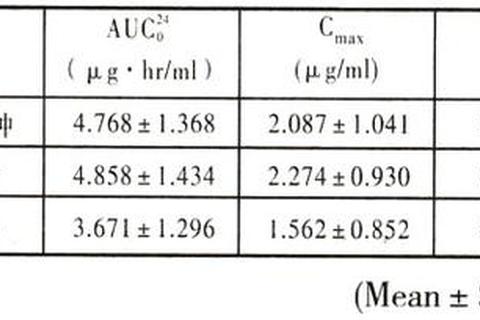

临床数据显示,替普瑞酮与质子泵抑制剂联合使用可使溃疡愈合率提升至93.1%,显著高于单用抑酸剂的89.6%。对于慢性萎缩性胃炎患者,连续用药24周后,内镜下黏膜颗粒样改变改善率达76%,组织病理学炎症评分下降超过50%。

特殊人群用药需注意:

典型治疗案例中,52岁男性因长期服用阿司匹林导致胃窦多发糜烂,在奥美拉唑基础上加用替普瑞酮后,4周内症状完全缓解,8周胃镜复查显示黏膜愈合率达S2期(成熟瘢痕期)。

四、安全用药的行动指南

虽然替普瑞酮耐受性良好(不良反应发生率约2.22%),但需警惕以下信号:

预防性用药建议:

1. 高风险人群:需长期服用抗凝药/止痛药者,可间歇性使用(每月10天)

2. 饮食配合:增加山药、秋葵等富含黏液蛋白的食物

3. 监测周期:慢性胃炎患者每6个月进行胃泌素-17检测,评估黏膜修复状态

当前研究前沿正聚焦于替普瑞酮在Barrett食管黏膜逆转中的作用,初步数据显示其可降低肠化生进展风险。随着精准医学发展,未来或将通过基因检测筛选出对替普瑞酮高应答人群,实现个性化黏膜修复治疗。

胃黏膜健康如同身体的"第二道皮肤",其完整性直接关系着全身营养吸收与免疫平衡。认识替普瑞酮的修复价值,掌握科学用药方法,不仅能够有效缓解胃部不适,更是对潜在恶性病变的重要干预。当出现持续上腹不适或用药后症状加重时,应及时进行胃镜检查,让专业医疗团队为您制定精准的黏膜修复方案。