胆囊结石作为胆道系统的常见疾病,其发病率在我国呈现逐年上升趋势。数据显示,我国胆囊结石患病率已达5.94%,且超过75%的结石为胆固醇型。面对这一健康威胁,中西医结合治疗方案因其兼顾疗效与安全性的特点,正成为越来越多患者的治疗选择。本文将系统解析药物治疗策略,帮助患者科学应对疾病挑战。

一、疾病认知:从结石形成到症状表现

胆囊结石的形成与胆汁成分失衡密切相关。当胆固醇浓度超过胆汁溶解度时,结晶析出形成结石核心,这一过程常伴随胆囊收缩功能异常和胆汁淤滞。典型症状包括:

值得注意的是,约30%患者早期无症状,体检时通过B超意外发现。急性发作时可能伴随发热、寒战等感染征象,需及时就医处理。

二、诊断体系:精准评估治疗基础

现代医学采用三级诊断体系:

1. 影像学检查:B超为首选,准确率超95%;复杂病例需MRCP或CT检查

2. 血液分析:关注白细胞计数、胆红素及肝酶指标

3. 中医辨证:分为湿热蕴结型(舌苔黄腻)、气滞血瘀型(舌质紫暗)、肝阴不足型(舌红少苔)

三、中西医结合药物治疗方案

(一)西药治疗模块

1. 溶石治疗

2. 症状控制药物

3. 防复发用药

(二)中药治疗体系

1. 经典方剂应用

2. 中成药创新

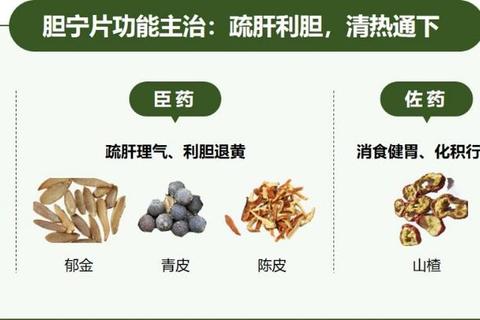

临床验证显示,升清胶囊可调节胆汁酸代谢,使胆汁胆固醇饱和度下降35%。公立医院制剂如金胆片、胆宁片等形成特色治疗方案

3. 外治疗法

(三)联合治疗方案

采用"阶梯式治疗"策略:

1. 急性期:西药控制感染,中药通腑泄热(大黄后下)

2. 稳定期:溶石药物配合健脾利胆中药(白术、茯苓)

3. 防复发期:穴位贴敷(吴茱萸+延胡索)结合饮食管理

四、用药选择与注意事项

| 患者类型 | 优选方案 | 注意事项 |

||||

| 小结石无症状 | 熊去氧胆酸+茵陈蒿汤 | 每3月复查B超 |

| 多发胆固醇结石 | 体外碎石+中药排石 | 碎石后需配合体位排石 |

| 术后残余结石 | 胆道冲洗+利胆化瘀方 | 监测胆汁引流量 |

| 高复发风险 | 防石饮(鸡内金粉3g/日) | 控制BMI在24以下 |

特殊人群需调整方案:孕妇禁用溶石药物,改用玉米须30g煎水代茶饮;儿童患者减少山莨菪碱用量,配合小儿推拿手法。

五、预防管理与生活干预

1. 饮食控制:每日胆固醇摄入<300mg,优选橄榄油等单不饱和脂肪酸

2. 运动处方:每日快走40分钟可提升胆囊排空率15%

3. 情志调节:练习八段锦"调理脾胃须单举"式改善肝胆气机

4. 监测指标:每年检测血脂、空腹血糖,肥胖者定期肝功检查

就医预警信号:出现持续腹痛>4小时、体温>38.5℃或皮肤黄染,需立即急诊处理。对于药物治疗6个月无效、结石直径>2cm或胆囊壁增厚>3mm者,建议评估手术指征。

中西医结合治疗胆囊结石强调"个体化、动态化"原则。临床数据显示,规范化的药物联合方案可使60%适宜病例避免手术。患者应与主治医师保持密切沟通,定期评估疗效,在疾病管理的每个阶段做出最优决策。