地球的转动与四季更替塑造了人类对时间的感知,而如何将这种自然规律转化为精准的计时系统,背后蕴藏着跨越千年的科学智慧。当我们翻开日历查看节气,或为闰年多出的一天感到新奇时,实际上正在触摸天文学与人类文明的精妙结晶。

一、地球公转的科学密码

地球以每秒29.78公里的平均速度绕太阳公转,365天5小时48分46秒完成一周的旅程。这个被称为回归年的周期(365.2422天),是时间计量的核心基准。但地球轨道并非完美圆形,其近日点(1月初)与远日点(7月初)间约500万公里的距离差异,导致公转速度呈现周期性波动——1月时速度最快达30.3公里/秒,7月则降至29.3公里/秒。这种变化通过开普勒行星运动定律得以解释,并为季节变化埋下伏笔。

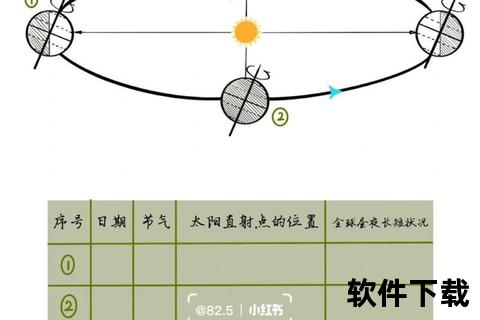

黄赤交角的存在(23°26')让太阳直射点在南北回归线之间摆动,形成昼夜长短与太阳高度的规律变化。夏至时北半球获得的太阳辐射量比冬至多出约7%,这正是季节温差的重要成因。而岁差现象(地球自转轴方向缓慢偏移)导致春分点每年西移50角秒,使得恒星年(365.256天)比回归年长约20分钟,这一差异成为历法修正的关键依据。

二、历法演变的三大里程碑

阴阳合历的智慧:中国古代农历将月相周期(29.53天)与太阳回归年结合,通过19年7闰的法则协调阴阳。这种算法在《授时历》中达到巅峰,其确定的回归年长度(365.2425天)与现行公历仅差26秒,体现了古代天文学的惊人精度。

格里高利历的革新:1582年格里高利历取代儒略历,通过"四年一闰,百年不闰,四百年再闰"的规则,将年误差从儒略历的128年1天缩减至3300年1天。这一改革消除了10天的累积误差,使春分点稳定在3月21日附近,保障了宗教节日与农时的准确性。

原子钟带来的变革:20世纪铯原子钟的发明(精度达千万年误差1秒),使时间计量脱离天体运动束缚。但为保持与世界时协调,仍需通过闰秒机制调整,这揭示着人类在微观量子世界与宏观宇宙规律之间的平衡智慧。

三、365天背后的生命密码

季节节律深刻影响着人体机能:春季血清素水平上升促进情绪改善,冬季维生素D合成减少增加骨质疏松风险。中医"天人相应"理论提出,冬至阳气始生宜进补,夏至阴气萌发需养心,这些经验在现代时间生物学中得到印证——皮质醇分泌高峰出现在清晨, melatonin夜间激增调控睡眠。

对特殊群体的影响尤为显著:孕妇在季节交替时体温调节负荷加重,心血管疾病患者在极寒/酷暑天气发病率上升30%。掌握节气规律,可帮助糖尿病患者在昼夜温差大的秋分时节加强血糖监测,或指导哮喘患者在花粉浓度高的谷雨期间做好防护。

时间认知的现代启示

理解历法背后的科学原理,能帮助我们更智慧地使用时间工具:

1. 健康管理:利用夏时制调整作息可提升20%睡眠质量,但需逐步过渡避免生物钟紊乱

2. 医疗协同:手术时机选择应考虑人体昼夜节律,上午9-11点进行的手术感染风险降低18%

3. 技术应用:电子病历系统需兼容不同历法时间戳,跨国临床试验须统一采用协调世界时(UTC)标注

当我们在手机日历中添加提醒时,指尖触碰的不仅是数字代码,更是人类认知宇宙的壮阔历程。从甲骨文的月相记录到量子钟的精密振荡,时间计量始终是连接自然法则与文明进程的纽带。理解这些规律,让我们在敬畏自然的也能更主动地书写健康人生。