新生儿体重的变化是衡量其健康发育的核心指标之一,尤其在出生后的第一个月,父母常因对“正常增长范围”的困惑而焦虑。究竟怎样的体重波动属于合理区间?如何科学判断宝宝的营养状况?本文将结合医学指南与研究数据,系统梳理新生儿体重增长的关键知识,并提供实用建议。

一、新生儿第一个月体重的正常波动规律

1. 生理性体重下降与恢复期

几乎所有新生儿出生后3-4天内会出现体重下降,幅度为出生体重的3%-9%(约100-300克),主要因胎便排出、水分流失及初期摄入不足引起。若体重下降超过10%或10天后未恢复至出生水平,则需警惕喂养不足或疾病可能。

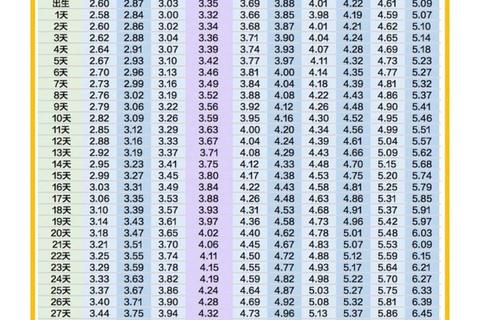

2. 第一个月体重增长标准

3. 异常增重的警示信号

二、科学评估新生儿体重的四大方法

1. 生长曲线法:动态监测的金标准

世界卫生组织(WHO)生长曲线是国际公认的评估工具,通过记录宝宝体重、身长等数据绘制个性化曲线。正常范围在3%-97%百分位之间,且趋势应与参考曲线平行。例如,若宝宝出生时位于50%线,后续波动在25%-75%区间内均属正常(图1)。

操作建议:

2. 体重计算公式的参考价值

前半年体重(kg)= 出生体重 + 月龄×0.7。例如,出生3kg的宝宝,满月体重约3.7kg。需注意此公式为平均值,实际波动需结合个体情况分析。

3. 综合观察法:排除单一数据依赖

若宝宝具备以下特征,即使体重略低于平均值,通常无需过度担忧:

4. 医疗评估的适用场景

若出现以下情况,建议及时就医:

三、影响新生儿体重增长的三大因素与应对策略

1. 喂养方式与营养管理

2. 疾病与特殊状况干预

3. 环境与护理优化

四、给父母的实用行动指南

1. 定期监测:家庭备精准电子秤(误差<10g),每周同一时段测量。

2. 科学记录:使用生长曲线APP,避免仅凭“平均值”焦虑。

3. 及时沟通:社区医院随访时携带记录数据,主动咨询喂养技巧。

4. 心理调适:理解个体差异,避免与其他婴儿比较,关注整体发育(如抬头、追视)。

新生儿体重增长既是科学问题,也需人文关怀。父母需掌握科学的评估工具,同时关注宝宝的整体健康状态。当数据与直觉冲突时,及时寻求专业支持,而非盲目调整喂养方案。记住,每个宝宝都有独特的生长节奏,耐心与科学护理的结合,才是守护他们健康成长的关键。