发热是身体对抗感染的自然防御机制,但处理不当可能引发风险。如何在合理降温与保护健康之间找到平衡?本文将结合医学指南与临床研究,系统解析成人发热的科学应对策略。

一、发热本质与症状识别

体温升高本质上是免疫系统激活的信号。当腋温超过37.3℃或口温超过37.5℃即视为发热,但需排除运动、饮食等干扰因素。发热进程可分为三个阶段:

需特别警惕的异常表现包括持续39.5℃以上高热、意识模糊、呼吸窘迫或皮疹,这些情况提示需立即就医。

二、安全用药原则与药物解析

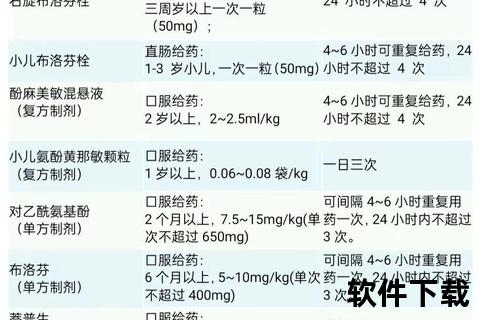

1. 解热镇痛药选择标准

2. 精准用药技术要点

三、物理降温的合理运用

当体温未达38.5℃或药物禁忌时,可采取:

1. 环境调控:室温维持22-24℃,穿透气棉质衣物

2. 局部散热:温水(32-34℃)擦拭颈动脉、腋窝、腹股沟,忌用酒精冰敷

3. 补液策略:每小时补充200ml电解质水,观察尿液颜色(淡黄为佳)

需注意物理降温可能增加寒战反应,若出现皮肤青紫应停止操作。

四、特殊人群管理方案

| 人群类型 | 用药注意事项 | 替代方案 |

|-|--|-|

| 孕妇 | 禁用布洛芬(妊娠晚期),对乙酰氨基酚需医生指导 | 物理降温为主 |

| 哺乳期 | 服药后4小时内暂停哺乳 | 选择栓剂剂型 |

| 肝病患者 | 避免对乙酰氨基酚,监测转氨酶 | 布洛芬减量使用 |

| 肾病患者 | 禁用布洛芬,选择对乙酰氨基酚 | 透析患者需调整剂量 |

五、预警信号与就医指征

出现以下情况需急诊处理:

急诊前准备:记录体温曲线、用药清单、基础病资料。

六、预防与健康管理

1. 免疫增强:保证每日7小时睡眠,补充维生素D和锌

2. 环境防护:流感季保持50%-60%室内湿度

3. 药物储备:家庭药箱应配备不同剂型退热药(片剂/栓剂)

4. 智能监测:可穿戴设备连续监测体温变化趋势

当发热成为身体发出的预警信号,理性应对比盲目退热更重要。掌握“观察-评估-干预”的决策链条,既能缓解不适又避免过度医疗。建议每户家庭建立健康管理档案,记录成员药物过敏史与基础疾病,关键时刻可为医疗决策提供关键依据。(本文内容综合最新临床指南与药理学研究)