在急诊室中,一位护士发现患者血压骤降至80/60mmHg,立即准备注射多巴胺。此时主治医师却叫停操作,转而检查患者意识、尿量和心率——这个真实场景揭示了公众对多巴胺的普遍误解:将血压数值与病情严重程度直接等同。事实上,这个被誉为"生命支持药物"的多巴胺,其作用远非简单的升压,而是一把需要精准使用的双刃剑。

一、多巴胺的双重生命支持机制

多巴胺通过激活不同受体实现动态调节作用。其分子结构中的儿茶酚胺基团能精准对接人体三类关键受体:

1. 血管扩张模式(<3μg/kg/min):优先激活多巴胺D1受体,使肾动脉、肠系膜动脉和脑血管扩张。此时肾血流量增加40%-60%,尿量显著提升,特别适用于休克早期的肾脏保护。

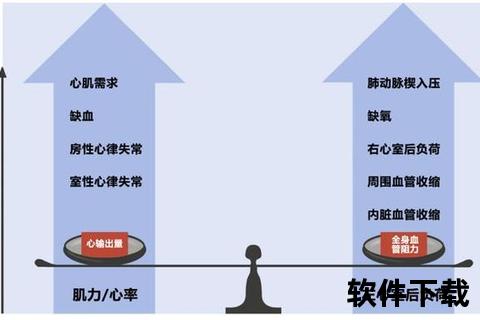

2. 强心模式(3-10μg/kg/min):同时激活β1受体和D1受体,心肌收缩力增强20%-35%,心输出量提升但外周血管阻力维持稳定。这种状态对急性心衰患者尤为关键,能改善心功能而不显著增加心脏负荷。

3. 升压模式(>10μg/kg/min):大剂量时α受体主导,引发全身血管收缩,血压急剧上升。但此时肾血流量可能减少50%,需严格监测尿量变化。

血流动力学监测显示,治疗剂量的调整需每5分钟评估一次:当血压升至90mmHg时,剂量应下调30%;若尿量<0.5ml/kg/h,需考虑减量或改用其他血管活性药物。

二、临床应用的精准导航

在急诊实践中,多巴胺的应用需严格分层:

1. 休克救治:

2. 急性心衰管理:

小剂量(2-4μg)联合利尿剂,可使利尿效果提升2-3倍。但需警惕,当心率增加>20次/分时应立即减量

3. 围手术期支持:

心脏手术后低血压患者,采用剂量滴定法(每3分钟调整1μg),可将低血压持续时间缩短40%

三、安全使用的关键警示

1. 心律失常风险:剂量>15μg时房颤发生率骤增至24%,需持续心电监护

2. 血管外渗处理:

3. 特殊人群调整:

四、家庭急救与就医指引

当出现面色苍白、冷汗、意识模糊等休克征象时:

1. 家庭应急处理:

2. 就医红色警报:

3. 药物预防策略:

在医疗技术飞速发展的今天,多巴胺仍是急诊医学的重要支柱。但需要强调的是,其治疗效果与风险控制完全取决于剂量精度和监测强度。对于普通公众而言,理解这些基本原理不仅能消除对"升压药"的误解,更能帮助在危急时刻做出正确判断——毕竟,生命支持的终极智慧,在于对机体代偿机制的深刻敬畏与精准干预。