压缩性骨折卧床时长指南:恢复周期及护理要点解析

19429202025-04-15医疗设备5 浏览

压缩性骨折是一种因外力或骨密度下降导致骨骼受压变形的常见损伤,多发于脊柱部位(尤其是腰椎和胸椎),患者常因疼痛剧烈、活动受限而被迫长期卧床。科学的卧床时长管理和护理对促进愈合、预防并发症至关重要。以下从恢复周期、护理要点及特殊人群注意事项三方面展开分析:

一、恢复周期的个体化差异

压缩性骨折的恢复时间与骨折严重程度、患者年龄、基础疾病及治疗方式密切相关。

1. 保守治疗

轻度骨折(椎体压缩<1/3,无神经损伤):需严格卧床4-6周。期间可通过腰背垫高促进复位,6周后佩戴支具逐步下床活动,3-6个月恢复日常活动。

中重度骨折(椎体压缩>1/3或合并神经症状):需延长卧床至6-8周,恢复期可能超过6个月。

2. 手术治疗

微创手术(如椎体成形术):术后卧床2-3周即可佩戴支具活动,但完全恢复需3个月以上。

开放手术(如内固定术):术后需卧床4-6周,结合康复训练逐步恢复。

特殊群体恢复周期调整:

老年人:因骨代谢慢、肌肉萎缩风险高,需延长卧床时间至8-12周,并密切监测并发症。

骨质疏松患者:需同步进行抗骨质疏松治疗,否则可能延长恢复期或引发二次骨折。

二、卧床期间的护理要点

科学的护理能显著降低并发症风险,加速康复进程。

1. 疼痛管理

药物选择:急性期使用非甾体抗炎药(如布洛芬)或短期类药物。

物理干预:冷敷(急性期)或热敷(慢性期)可辅助缓解疼痛。

2. 并发症预防

压疮:每2小时翻身一次,使用气垫床或软枕分散压力。

肺部感染:每日进行深呼吸训练(如缩唇呼吸)和叩背排痰。

深静脉血栓:穿戴弹力袜,卧床期间做踝泵运动(每日3组,每组20次)。

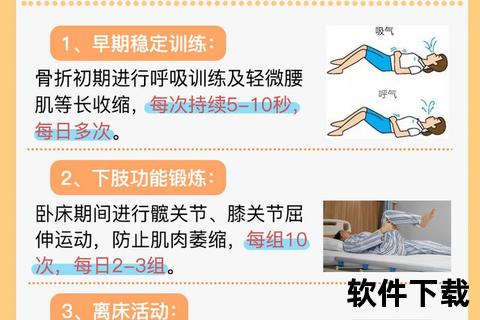

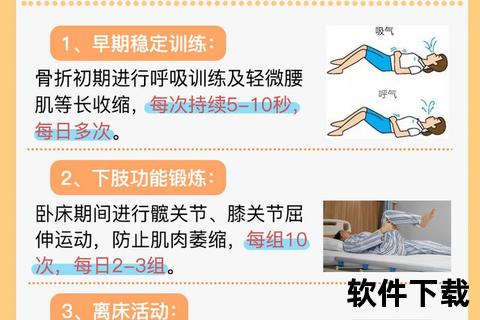

3. 康复训练

早期(卧床期):以等长收缩为主,如仰卧位抬臀、双膝夹枕训练,增强腰背肌力量。

中期(离床活动后):逐步增加平衡训练(靠墙站立、单腿支撑)和低强度有氧运动(步行、游泳)。

4. 营养支持

钙与维生素D:每日摄入1000-1200mg钙(如牛奶、豆制品)及800-1000IU维生素D。

蛋白质:按1.2-1.5g/kg体重补充优质蛋白(如鱼肉、鸡蛋),促进骨愈合。

三、特殊人群的个性化建议

1. 孕妇

优先选择保守治疗,避免X线检查及手术风险,卧床期间需侧卧以减轻腰椎压力。

钙需求增至每日1200-1500mg,建议通过饮食而非药物补充。

2. 儿童与青少年

恢复较快(3-4周可初步愈合),但需避免过早负重,定期复查骨生长情况。

3. 术后患者

微创术后24小时内需保持穿刺部位制动,48小时后逐步进行关节活动。

四、何时需紧急就医?

出现以下症状时,需立即就诊:

疼痛突然加剧或范围扩大;

下肢麻木、无力或大小便失禁(提示神经损伤);

发热、局部红肿(提示感染)。

五、总结与行动建议

1. 居家护理清单:硬板床、腰托支具、防滑垫、钙补充剂。

2. 康复计划:分阶段制定目标,如首月以卧床训练为主,次月逐步增加活动量。

3. 长期预防:骨质疏松患者需每年检测骨密度,避免提重物或剧烈弯腰。

通过科学管理卧床时长、规范护理及个性化康复,多数患者可在3-6个月内恢复生活质量。若症状持续或加重,需及时调整治疗方案。