在伊比利亚半岛的中心地带,一座城市承载着千年文明的积淀与现代都市的活力。这里是艺术家的灵感源泉,是足球迷的朝圣之地,更是全球旅行者感受欧洲文化多样性的重要窗口。每年有数百万游客带着好奇前来,他们不仅想了解这座城市的经纬坐标,更渴望深入其历史脉络与文化肌理。本文将从地理特征、历史沿革、文化标识等多维度解析这座欧洲名城,为不同需求的读者提供实用指南。

一、地理坐标与自然特征

北纬40.25度与西经3.45度的交汇点,海拔667米的高原之上,马德里以欧洲海拔最高首都的身份,塑造着独特的气候格局与城市景观。城市所在的中央高原(Meseta Central)被瓜达拉马山脉环抱,曼萨纳雷斯河穿城而过,这种地形特征形成了显著的四季温差:冬季清冷的晨雾常降至零度,夏季干燥的热浪可达40摄氏度,春秋两季则呈现昼夜温差达15度的特殊气候模式。

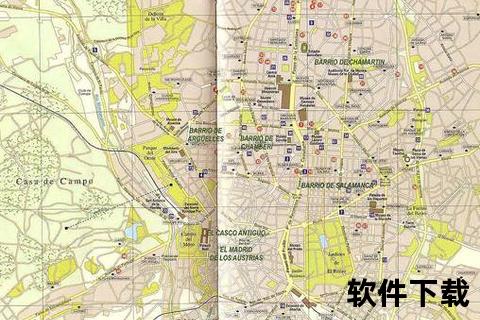

地质学家通过岩层分析发现,城市基底由古老的花岗岩与沉积岩构成,这种地质结构造就了城市建筑的独特风貌。卫星影像显示,马德里都市区呈放射状向外扩展,总面积为604.45平方公里,相当于纽约市面积的77%。城市绿化覆盖率高达35%,丽池公园等绿地如同翡翠项链贯穿城区。

对于户外爱好者,建议在5月或10月到访,此时日均气温20℃左右,适宜徒步探索城市周边的自然公园。携带防风外套应对山地气候突变,高原紫外线指数常达8级以上,需备好防晒装备。

二、历史演进中的身份嬗变

公元9世纪,摩尔人建造的阿尔卡萨尔城堡成为城市雏形,阿拉伯语"مجريط"(水源之地)的命名揭示着最初定居点的地理特征。1085年阿方索六世收复失地,文明在此生根。1561年腓力二世迁都的决定,使马德里开启了作为政治中枢的黄金时代,当时城市规划者创造性的网格布局至今仍清晰可辨。

拿破仑入侵时期(1808-1813)留下的战争伤痕,在普拉多博物馆的戈雅画作中永久定格。1936-1939年内战期间,大学城区域成为主战场,墙体上的弹孔成为鲜活的历史教科书。1986年加入欧盟后,城市完成工业化转型,如今服务业占比达86%,印证着西班牙经济的结构性转变。

历史学者建议参观马德里考古博物馆,馆藏的罗马时期马赛克与中世纪手稿,完整呈现城市发展的时空切片。王室遗产管理局的档案显示,现存137处受保护历史建筑中,62%完成数字化建档,游客可通过官方APP获取增强现实导览。

三、文化符号的多维解析

普拉多大道被称为"艺术金三角",这里聚集的提森-博内米萨博物馆收藏着从13世纪到20世纪的9000余件作品,其展陈空间设计获得2022年欧洲博物馆年度奖。弗拉门戈舞蹈学校的数据显示,马德里现有注册培训机构87家,每周开设300余节体验课程,建议游客选择具有安达卢西亚血统的导师进行深度体验。

美食地图上,波丁餐厅(Botín)作为吉尼斯纪录最古老餐厅,其砖砌烤炉保持着1725年以来的烹饪传统。本地人推荐的隐藏菜单包括炖牛尾(rabo de toro)和马铃薯煎蛋卷(tortilla española),美食家应注意正宗做法强调橄榄油用量需达食材重量的20%。

体育旅游数据显示,伯纳乌球场年度访客量突破150万人次,其新建的可伸缩草坪技术允许在48小时内完成音乐会与球赛的场地转换。建议购买包含更衣室参观的VIP套票,可避开主要观赛通道的拥挤时段。

这座高原之城如同多棱镜,每个切面都折射出独特光彩。旅行规划时,建议将历史遗迹参观与当代艺术体验交替安排,在传统酒馆与创意市集之间寻找平衡。文化研究者可关注市立档案馆的数字化项目,获取16世纪以来的市政文书。无论短暂停留还是长期居住,理解这座城市的关键在于:它既是西班牙的地理中心,更是连接过去与未来的时空枢纽。当夕阳将格兰大道染成金色,站在西贝莱斯广场环顾四周,便能真正领会何为"欧洲之巅"的永恒魅力。