红霉素作为大环内酯类抗生素的代表药物,自20世纪50年代问世以来,始终是抗感染治疗的重要选择。它既能有效对抗细菌感染,又因独特的作用机制成为某些特殊病原体的“克星”。许多人对它的认知仍停留在“抗生素”的笼统概念上,对具体适应症、使用禁忌和科学用药方法缺乏系统了解。

一、红霉素的抗菌作用机理与独特优势

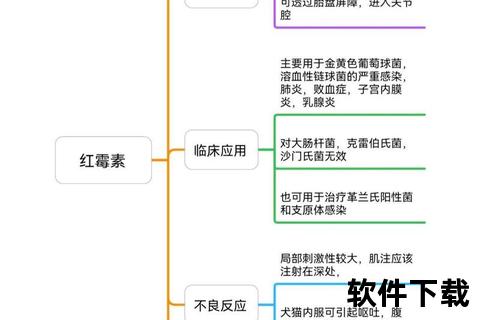

红霉素通过不可逆结合细菌核糖体50S亚基,抑制肽链延伸所需的转肽作用和mRNA移位,从而阻断细菌蛋白质合成。这种精准的靶点作用使其对以下病原体具有显著效果:

1. 革兰阳性菌:化脓性链球菌、肺炎链球菌等引起的扁桃体炎、猩红热和皮肤软组织感染;

2. 非典型病原体:支原体、衣原体(如肺炎支原体肺炎、沙眼衣原体尿道炎)以及军团菌肺炎的首选药物;

3. 耐药替代选择:对青霉素过敏患者的链球菌感染替代方案,如白喉带菌者治疗。

值得注意的是,红霉素在酸性环境中易分解的特性使其生物利用度受限,因此临床开发了肠溶片、酯化物等剂型提升稳定性。

二、临床首选适应症的科学解析

(一)呼吸道感染的精准

(二)皮肤黏膜屏障的守护者

1. 化脓性感染:金黄色葡萄球菌引起的疖肿、蜂窝织炎,局部使用软膏剂可减少全身用药风险;

2. 创面保护:小面积烫伤后薄涂红霉素软膏,既能预防感染又避免油脂堵塞毛孔;

3. 特殊部位应用:鼻黏膜出血点涂抹可促进修复,但过敏性鼻炎患者需慎用。

(三)生殖泌尿系统的隐秘战线

三、科学用药的三大核心原则

(一)剂量与疗程的精准把控

成人每日1-2g分次服用,儿童按30-50mg/kg计算,空腹服用可提升吸收率。支原体肺炎需坚持10天以上疗程,自行停药易导致反复发热。

(二)特殊人群的定制化方案

(三)警惕药物相互作用的暗礁

四、走出认知误区的关键行动

1. 区分感染类型:对病毒性感冒、手足口病等无效,滥用可能破坏菌群平衡;

2. 软膏使用禁忌:真菌性皮肤病(如脚气)涂抹可能加重症状;

3. 过敏识别:用药后出现荨麻疹或面部肿胀需立即停药,既往有哮喘病史者慎用。

五、家庭健康管理行动指南

当出现以下情况时建议就医:持续高热超过3天、咳脓痰伴胸痛、皮肤感染范围扩大或出现红色蔓延条纹。家庭药箱储备红霉素软膏可用于处理轻微擦伤,但深度创伤需先清创消毒。特殊时期(如流感季)可定期用含红霉素的眼膏预防结膜炎,但连续使用不宜超过1周。

用药期间建议记录体温曲线、皮疹变化等体征,复诊时提供完整用药日志。通过科学认知与规范用药,红霉素将继续在抗感染领域发挥不可替代的作用,守护人类健康防线。