尿液颜色是反映身体代谢状态的重要指标,而服用消炎药后出现的尿黄现象,常常让患者感到困惑甚至担忧。这种现象既可能是药物代谢的正常反应,也可能隐藏着需要警惕的健康信号。了解背后的科学原理与应对策略,能帮助公众更理性地面对这一常见问题。

一、药物代谢产物:尿液变黄的“染色剂”

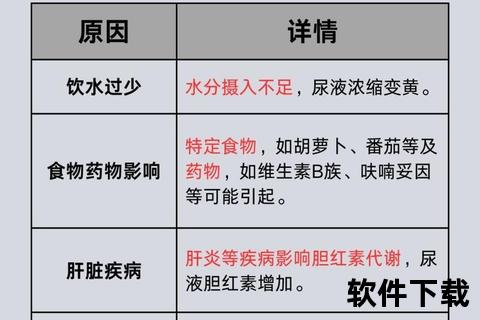

消炎药在体内代谢时,部分成分会通过肾脏排出。某些药物本身或其代谢产物带有天然色素,直接导致尿液颜色改变。例如:

这种“染色”现象与药物化学结构密切相关。以维生素B2为例,其分子中的核黄素成分在代谢后随尿液排出时,会呈现明亮的黄色。这些变化通常在停药后24-48小时逐渐消失,属于正常生理反应。

二、饮水不足:浓缩尿液的“放大器”

当服药期间水分摄入不足时,肾脏会加强尿液浓缩功能以维持体液平衡,导致尿液中代谢产物浓度显著升高。这种生理性浓缩的典型表现为:

实验数据显示,健康成人每日尿量若低于800ml,尿胆原浓度可升高3-5倍。对于服用甲硝唑、左氧氟沙星等需大量水化的药物,脱水可能加剧药物结晶风险。

三、辨别异常信号:何时需要就医?

虽然多数尿黄现象无害,但合并以下症状时需立即就诊:

| 危险信号 | 可能关联疾病 |

|||

| 尿液呈褐色或洗肉水样红色 | 溶血性贫血、横纹肌溶解 |

| 浓茶色伴皮肤黄染 | 肝胆疾病(如肝炎、胆道梗阻)|

| 尿黄+泡沫尿持续30分钟不散 | 肾脏蛋白尿 |

| 排尿灼痛或肉眼血尿 | 泌尿系统感染/结石 |

特殊人群需额外关注:

四、实用应对策略:从家庭护理到医疗干预

1. 居家管理三步法

2. 药物调整原则

表1:常见致尿黄药物及替代方案

| 原药物 | 典型尿色变化 | 替代药物 |

|--|--|-|

| 呋喃妥因 | 深黄/橙棕 | 磷霉素氨丁三醇 |

| 利福平 | 橙红色 | 乙胺丁醇 |

| 维生素B复合剂| 亮黄色 | 调整饮食补充 |

五、预防优于治疗:构建健康用药生态

1. 用药教育可视化:医疗机构可通过尿液色卡(图2)直观展示药物影响,减少患者焦虑。

2. 智能监测工具:使用智能马桶盖或尿液试纸定期监测尿比重、pH值等指标,数据同步至健康APP。

3. 环境暴露控制:关注养殖业抗生素滥用导致的间接药物暴露,选择有机认证食材。

尿液颜色的变化如同身体发出的“健康密码”,理解其背后的科学逻辑,既能避免不必要的恐慌,也能及时捕捉疾病信号。通过科学的用药管理、合理的生活方式调整,以及必要的医疗干预,公众完全可以将这种常见的药物反应转化为守护健康的有效工具。