乙肝抗病毒用药指南:最新治疗策略与药物选择

19429202025-03-28医疗设备9 浏览

乙型肝炎病毒(HBV)感染是全球范围内的公共卫生挑战,我国约有8000万感染者。尽管目前无法完全清除病毒,但通过科学抗病毒治疗可显著延缓肝纤维化、降低肝癌风险,甚至实现临床治愈。本文结合最新指南与临床实践,解析乙肝抗病毒治疗的核心策略与药物选择,帮助患者及家属科学应对疾病。

一、哪些人需要抗病毒治疗?

乙肝抗病毒治疗并非“一刀切”,需根据病毒活跃度、肝功能指标及个体风险综合评估。依据《慢性乙型肝炎防治指南(2022年版)》及WHO最新指南,以下人群需积极干预:

1. 病毒活跃+肝功能异常:血清HBV DNA阳性且ALT持续升高(男性≥30 U/L,女性≥19 U/L),排除其他原因导致的肝损伤。

2. 高风险人群:无论ALT水平,若符合以下任一条件,应立即治疗:

有肝硬化或肝癌家族史;

年龄>30岁;

无创检测或肝活检提示显著炎症(G≥2)或纤维化(F≥2);

合并糖尿病、HIV、丙肝或丁肝感染。

3. 肝硬化患者:无论病毒载量高低,只要HBsAg阳性均需终身抗病毒。

特殊人群注意事项:

孕妇:高病毒载量(HBV DNA≥2×10^5 IU/ml)需在妊娠中晚期使用替诺福韦(TDF)降低母婴传播风险。

儿童:2岁以上可选用恩替卡韦(ETV)或TDF,12岁以上可考虑丙酚替诺福韦(TAF)。

二、抗病物的选择与优劣对比

目前主流药物分为核苷(酸)类似物(NAs)和干扰素(IFN)两类,需根据患者病情、年龄及经济条件个体化选择。

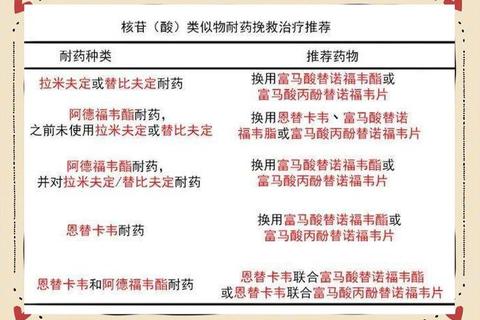

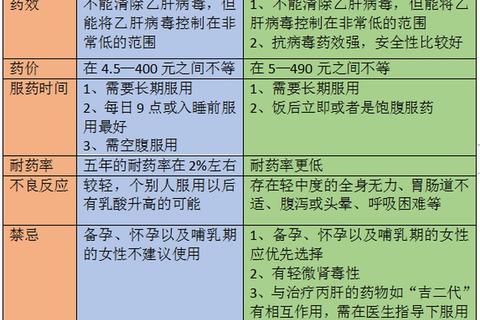

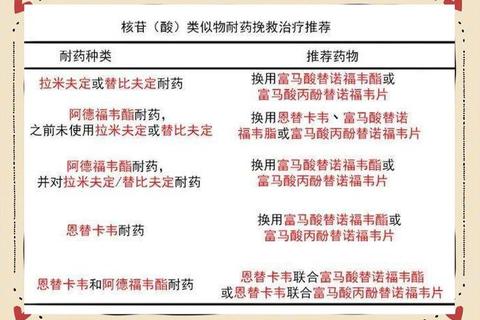

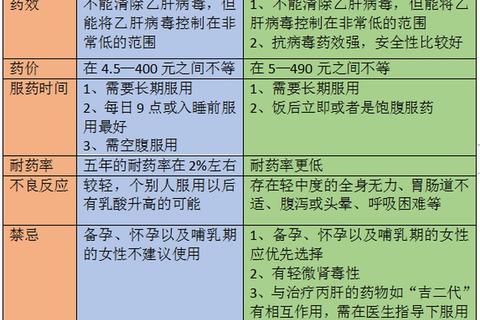

1. 核苷(酸)类似物:需长期服用的“控病毒利器”

恩替卡韦(ETV):强效低耐药,适用于初治患者及肝硬化患者。需空腹服用,肾功能不全者需调整剂量。

替诺福韦(TDF):抗病毒效果强,但长期使用可能影响骨密度和肾功能。孕妇首选药物。

丙酚替诺福韦(TAF):TDF的升级版,剂量更低,肾毒性和骨损伤风险显著降低,适合肾功能不全者。

用药原则:

初治患者首选ETV、TDF或TAF;

肝硬化患者禁用干扰素,建议长期服用ETV或TAF。

2. 干扰素:追求“临床治愈”的短期方案

聚乙二醇干扰素α(Peg-IFNα)通过激活免疫系统抑制病毒,疗程固定(通常48周),适用于:

HBeAg阳性且HBV DNA<2×10^8 IU/ml;

HBsAg水平较低(<1500 IU/ml)的优势人群,联合NAs可提高临床治愈率。

局限性:副作用明显(发热、抑郁、血细胞减少),不适合肝硬化、自身免疫性疾病患者。

三、最新治疗策略:从“控制病毒”到“临床治愈”

1. 扩大治疗适应症,早诊早治

2022年指南强调“放宽标准”,例如:

30岁以上HBV DNA阳性者无论ALT均需治疗;

通过瞬时弹性成像(FibroScan)评估肝纤维化,推动无症状患者早期干预。

2. 联合治疗:提BsAg转阴率

NAs+干扰素:ETV或TAF联合Peg-IFNα可显著降低HBsAg水平,部分患者实现停药。

新药进展:GSK836(RNA干扰药物)进入Ⅲ期临床试验,可沉默病毒RNA,初步数据显示26%患者HBsAg转阴。

3. 肝硬化患者的强化管理

代偿期肝硬化:首选ETV或TAF,禁用干扰素;

失代偿期肝硬化:需终身抗病毒,禁用干扰素,必要时联合保肝治疗。

四、患者日常管理与就医建议

1. 定期监测:

每3-6个月检测HBV DNA、肝功能、HBsAg水平;

肝硬化患者每6个月筛查肝癌(AFP+超声)。

2. 生活方式干预:

严格戒酒,避免肝毒性药物(如对乙酰氨基酚);

均衡饮食,控制体重,预防脂肪肝。

3. 何时需紧急就医:

出现黄疸、腹水、呕血等肝硬化失代偿症状;

抗病毒治疗期间ALT急剧升高(可能提示免疫激活或药物不良反应)。

五、未来展望:乙肝治愈的曙光

全球多个新药进入临床阶段,例如:

衣壳组装调节剂(如ALG-00184):干扰病毒复制,联合NAs效果显著;

免疫检查点抑制剂:激活T细胞清除病毒,已有案例显示HBsAg转阴。

尽管完全清除病毒仍面临挑战,但通过早期治疗、规范用药,乙肝患者的生活质量已大幅提升。

本文参考依据:中华医学会肝病学分会《慢性乙型肝炎防治指南(2022年版)》、WHO《慢性HBV感染管理指南(2024年)》及多项临床试验进展。治疗需在医生指导下进行,切勿自行调整方案。