从“家庭常备药”到科学认知

红霉素软膏作为售价低廉的外用抗生素,几乎存在于每个家庭的药箱中。它常被用于处理蚊虫叮咬、皮肤破损、痘痘等问题,甚至被误认为是“万能消炎药”。许多人在使用中陷入误区——有人因长期滥用导致耐药性,有人将真菌感染误判为细菌感染而延误治疗。本文结合临床研究和用药指南,系统解析其消炎机制、适用场景及科学使用方法,帮助公众在安全的前提下发挥其最大价值。

一、红霉素软膏的消炎机制与核心作用

红霉素软膏的主要成分为红霉素,属于大环内酯类抗生素,通过抑制细菌蛋白质合成达到抗菌效果。其消炎作用并非直接消除炎症反应,而是通过以下路径实现:

1. 靶向杀菌:对革兰氏阳性菌(如金黄色葡萄球菌、链球菌)及部分厌氧菌有显著抑制效果,适用于细菌感染引发的红肿、化脓。

2. 阻断感染源:减少细菌对受损皮肤的进一步侵袭,降低炎症反应程度。

3. 辅助修复:通过控制感染为伤口愈合创造清洁环境,间接促进组织修复。

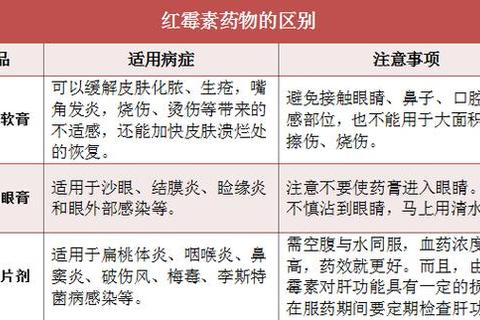

二、适用症状:明确“细菌感染”的关键边界

(一)推荐使用的四大场景

1. 化脓性皮肤病

2. 小面积浅表创伤

3. 早期甲沟炎

4. 鼻黏膜保护

(二)常见误区:这些情况不适用

1. 真菌感染:脚气(足癣)、股癣等由真菌引起,红霉素无效且可能加重病情。

2. 病毒性感染:带状疱疹、单纯疱疹需抗病毒治疗。

3. 非感染性炎症:湿疹、尿布疹以保湿和抗炎为主,仅当继发细菌感染时可短期配合使用。

4. 眼部感染:软膏非无菌制剂,可能刺激角膜,应选择专用眼膏。

三、正确使用指南:细节决定疗效与安全

(一)操作步骤

1. 清洁患处:用生理盐水或清水冲洗,避免使用酒精等刺激性消毒剂。

2. 控制用量:棉签蘸取黄豆大小药膏,以覆盖创面为度,每日2-3次。

3. 涂抹手法:从中心向外螺旋式推开,避免反复摩擦。

(二)疗程管理

(三)特殊人群注意事项

1. 儿童:

2. 孕妇:

3. 过敏体质者:

四、风险提示:规避耐药性与不良反应

1. 耐药性隐患:

2. 不良反应应对:

3. 药物相互作用:

五、延伸建议:家庭皮肤护理的完整方案

1. 日常防护:

2. 就医信号:

理性看待“小药膏”的大责任

红霉素软膏的价值在于精准应用——它既不是“万能神药”,也不是洪水猛兽。掌握“细菌感染”这一核心适应症,严格遵循短期、局部、对症的原则,才能让这款经典药物持续守护家庭健康。当您面对复杂症状时,请牢记:及时就医远比自我用药更能避免风险。

(本文参考临床用药指南及多学科专家意见,旨在提供科普信息,具体用药请遵医嘱。)

引用来源:[[55]]