月经是女性生殖健康的“晴雨表”,而准确掌握周期规律是自我健康管理的重要技能。许多女性在妇科门诊常被问及“末次月经时间”时仍存在困惑,部分人甚至将经期结束日误认为周期起点。数据显示,全球约35%的女性存在月经周期记录误差,这不仅影响避孕和备孕计划,更可能延误卵巢早衰、多囊卵巢综合征等疾病的早期发现。

一、科学理解月经周期本质

月经周期是子宫内膜周期性脱落与卵巢激素波动的精密配合。从生物学角度看,这个循环包含四个关键阶段:

1. 月经期(1-7天):黄体萎缩引发激素撤退,子宫内膜功能层崩解脱落,形成经血。正常经量为20-80ml,超过5天需警惕子宫肌瘤或凝血障碍。

2. 卵泡期(7-14天):垂体分泌FSH刺激卵泡发育,雌激素促使内膜增厚。此阶段体温常低于36.5℃,宫颈黏液呈拉丝状。

3. 排卵期(14天左右):LH峰触发卵子排出,体温可能短暂下降0.1-0.2℃后进入高温期,黏液变为蛋清样透明。

4. 黄体期(14-28天):破裂卵泡转化为黄体分泌孕酮,体温持续升高0.3-0.5℃。若未受孕,黄体14天后萎缩,周期重启。

二、正确计算周期的四步法则

第一步:精准定位起点

以见红首日为周期首日,而非经量最多的日子。例如:3月1日晨起发现出血,无论后续经量如何变化,1日即为新周期起点。

第二步:持续记录要素

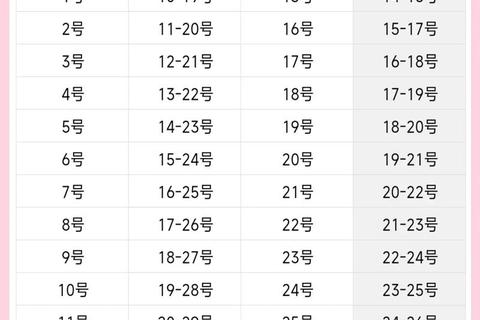

建议使用专用App(如FloMe)或表格记录以下数据:

第三步:计算周期长度

取连续6个月经记录,按公式:(总天数-异常周期数)÷有效周期数。例如前5次周期为28、30、27、35、29天,剔除35天异常值后,平均周期=(28+30+27+29)÷4=28.5天。

第四步:异常值判定标准

三、六大常见误区与真相

1. “周期短会加速衰老”:卵巢储备约含50万个卵泡,周期缩短仅代表卵泡募集速度差异,与卵巢衰老无直接因果关系。

2. “经期结束日即为新周期”:全球统一医学标准均以出血首日计算,此错误认知会导致排卵期测算偏差3-5天。

3. “App预测绝对准确”:算法基于既往数据推算,在压力、疾病等干扰下误差率达22%,需结合宫颈黏液观察法校正。

4. “偶尔异常不必在意”:连续3个月周期紊乱即属病理状态,35岁以上女性突发周期改变需优先排除子宫内膜病变。

5. “经期腹痛皆属正常”:需鉴别原发性痛经(前列腺素过高)与继发性痛经(子宫内膜异位症),后者常伴有痛和周期改变。

6. “中药调理更安全”:不明成分的中药可能干扰激素检测结果,确诊前盲目用药可能延误器质性病变治疗。

四、特殊人群管理要点

青少年(初潮后2年内)

周期波动在21-45天均属正常,重点关注经期是否超过10天或出现贫血症状,避免过早使用激素干预。

备孕女性

推荐症状体温法:基础体温升高0.3℃持续16天提示妊娠可能,结合排卵试纸检测LH峰可提高受孕几率。

围绝经期女性

周期缩短至<21天可能是卵巢功能衰退信号,建议每3个月检测AMH值,同时补充钙质预防骨质疏松。

术后患者(人流/宫腔镜后)

术后首次月经可能推迟30-40天,但持续闭经超过2个月需排查宫腔粘连,可通过三维超声评估内膜连续性。

五、健康管理行动清单

1. 建立月经档案:包括周期长度、经期天数、经量评估(参照PBAC量表)、基础体温曲线。

2. 饮食调节方案

3. 运动指南

4. 就医预警信号

月经周期的规律性如同心跳般值得被细致关注。当您完成连续6个月的完整记录后,不妨将数据整理成折线图,这种可视化呈现不仅能帮助医生快速判断问题,更是送给自己的健康管理礼物。记住,每个异常波动都是身体发出的求救信号,及时解读方能守护生命之源的健康韵律。