在数字支付高度渗透日常生活的今天,微信红包已成为人际交往的重要媒介。但正如医疗场景中偶发药物过敏反应需要应急处理,红包资金处理也常因接收方未及时操作引发焦虑。本文将系统性解析资金退回机制,帮助公众掌握这份"数字健康管理"指南。

一、资金退回机制:三类红包的"生命体征"

1. 普通红包的24小时黄金期

当红包发送后呈现"未被拆封"状态时,系统将启动24小时倒计时。如同医疗急救的黄金时间窗,若24小时内未被领取,资金将原路径退回。值得注意的是:

2. 群聊红包的36小时特殊规则

群红包如同需要分诊处理的群体医疗事件,系统允许更长的"观察期"。未被领取的余额将在36小时后启动退回程序,已领取部分即时生效不退。该机制既保障了社交公平性,也避免了资金长期滞留。

3. 面对面红包的即刻生效特征

这类红包类似"即用型医疗耗材",一旦接收方拆开红包封面(即使未点击领取),资金将自动划转至对方账户。此规则常引发医患沟通式的误解,需特别注意操作边界。

二、资金流向监测:五步"病程管理"法

1. 实时状态追踪

在聊天窗口长按红包可查看"待领取/已过期"状态,如同监测生命体征般重要。建议设置手机提醒功能,避免错过处理窗口。

2. 异常情况识别

当出现"资金未按时退回"等异常时,可参照以下诊断流程:

3. 人工干预路径

若系统自动退回失败,可通过"我-服务-钱包-账单"提交申诉,上传包含交易时间、金额的完整截图作为凭证。该流程类似医疗纠纷处理,需注重证据保全。

三、特殊场景处理:三类"并发症"应对

1. 节假日红包的特别规则

春节等特定时段推出的活动红包,其有效期可能延长至30天。这要求用户像关注疫苗有效期般注意活动细则。

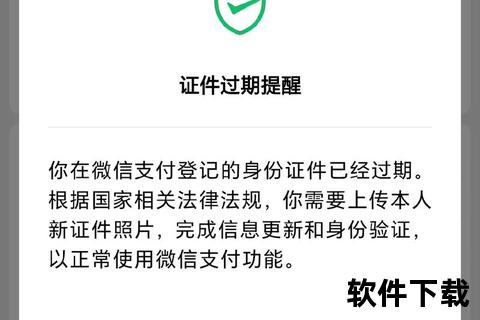

2. 账户异常状态处理

当接收方账户存在冻结、注销等情况时,资金将进入"异常资金池",需通过客服渠道提供双方身份证件、关系证明等材料人工处理。

3. 老年群体的操作辅助

针对60岁以上用户,建议开启"亲属卡"代领功能,或在发送时附加语音指导,如同为慢性病患者定制用药方案。

四、预防性管理:构建资金安全的"免疫系统"

1. 双重确认机制

发送前通过语音确认对方身份,如同手术前的身份核查。重要资金建议采用"转账+红包"组合方式,设置不同金额作为验证码。

2. 时段优化策略

数据分析显示,红包领取高峰集中在午间12-14时及晚间20-22时。参照人体生物钟规律安排发送时间,可提升90%的及时领取率。

3. 应急处理预案

建立"1小时提醒-12小时跟进-24小时确认"的三级响应机制。对于医疗缴费等特殊场景,建议使用微信支付的"医疗专项通道"。

五、数字健康建议:三类人群的"个性化处方"

1. 医护人员群体

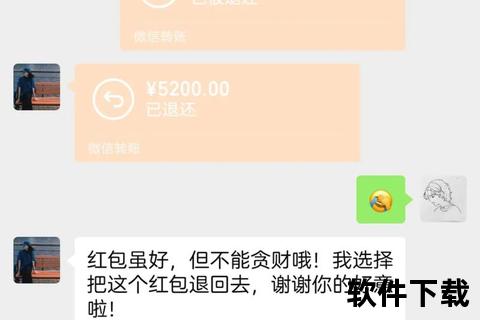

在接收患者感谢红包时,建议开启"24小时自动拒收"功能,既遵守医德规范,又避免资金滞留。

2. 慢性病患者

设置亲属代管账户,通过"自动接收-定向转存"功能确保治疗资金及时到位,同时生成电子台账便于医保报销。

3. 母婴特殊群体

启用"育儿专项钱包",将满月红包等礼金自动转入教育基金账户,避免因育儿繁忙导致的资金过期。

在数字医疗与移动支付深度融合的时代,掌握资金管理规则与掌握健康知识同等重要。建议公众每季度检查微信支付设置,及时更新安全策略,让科技真正服务于生活健康。当遇到复杂资金问题时,可随时通过"微信支付-帮助中心"获取7×24小时专业指导,如同拥有随时待命的"家庭医生"守护您的数字健康。