月经是女性健康的“晴雨表”,规律的周期不仅关乎生育能力,更是全身激素平衡的重要信号。一项调查显示,约75%的女性一生中至少经历过一次月经紊乱,其中30%需要医疗干预。当这张“健康成绩单”出现异常时,背后可能隐藏着从生活习惯到器官病变的多重密码。

一、解码月经不调的六大信号

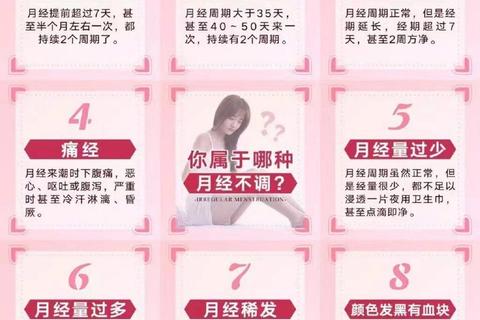

1. 周期异常:正常周期21-35天,若连续3个月提前7天以上或推迟10天以上需警惕。年轻女性突发的周期缩短可能提示黄体功能不足,而40岁以上女性的周期延长常与卵巢功能衰退相关。

2. 经量异变:单次经期失血超过80ml(约浸透20片普通卫生巾)或不足5ml(仅需护垫)均属异常。突然增多的经血可能伴随血块,需排查子宫肌瘤;长期量少伴周期延长要警惕卵巢早衰。

3. 颜色警报:健康的经血呈暗红色。粉红色稀薄经血提示雌激素不足,深褐色伴血块可能与宫寒血瘀相关,持续鲜红色需排除凝血功能障碍。

4. 伴随症状群:超过70%的继发性痛经患者存在子宫内膜异位症,经期腹泻可能与前列腺素分泌过量有关,经前头痛常与激素波动引发的血管舒缩异常相关。

二、藏在失调背后的真凶图谱

1. 激素交响曲失衡:下丘脑-垂体-卵巢轴的任何环节异常都会打乱月经节奏。多囊卵巢综合征患者常伴睾酮升高,而甲状腺功能减退会导致促黄体生成素(LH)脉冲频率改变。

2. 代谢综合征的蝴蝶效应:BMI超过27的女性,脂肪细胞产生的瘦素抵抗会干扰GnRH分泌,腹部脂肪每增加10%,月经紊乱风险上升35%。

3. 压力应激模式:持续高压状态时,皮质醇浓度升高会“劫持”孕烯醇酮,导致性激素合成原料不足。研究发现,护士等高压职业群体月经异常发生率是普通人群的2.3倍。

4. 器质性病变警报:异常子宫出血中,约15%与子宫内膜息肉有关,8%由黏膜下肌瘤引发。绝经后出血更要警惕子宫内膜癌变。

三、精准调理的医学方案

1. 激素平衡疗法:

2. 中医周期疗法:

3. 靶向营养干预:

四、生活场景中的康复密码

1. 生物钟校准法:连续3个月在22:00前入睡可使褪黑素分泌峰值提前,帮助恢复GnRH脉冲节律。建议睡前90分钟调暗灯光,室温控制在18-20℃。

2. 压力释放方程式:正念呼吸(4-7-8呼吸法)配合每周3次瑜伽练习,可降低皮质醇水平28%。经前期可尝试穴位按压:三阴交(内踝上3寸)配合太冲穴(足背第1、2跖骨间)每日按压5分钟。

3. 运动处方:BMI≥24者建议每周5次30分钟中等强度运动(心率达110-130次/分),研究显示此举可使排卵恢复率提高60%。经期可选择太极拳等低冲击运动,避免倒立体位。

五、特殊人群的预警红线

当自我调理3个月无效,或出现非经期出血、剧烈腹痛、贫血症状时,应立即就医。记住,规律的月经不仅关乎生育,更是预防骨质疏松、心血管疾病的重要防线。通过个性化调理方案,85%的功能性月经失调可获得显著改善。(本文信息综合自国内外妇科内分泌指南及临床研究数据)