考试成绩不理想是孩子成长过程中常见的挑战,家长的回应方式不仅影响孩子的学业表现,更关乎其心理健康与长远发展。当孩子捧着低分的试卷回家时,许多父母习惯用“没关系”来安抚,却可能错失引导孩子蜕变的契机。如何在保护孩子自尊心的同时激发其内在动力?这需要家长从心理学、教育学等多维度切入,建立科学应对体系。

一、成绩波动背后的多维诱因

1. 学习能力的阶段性瓶颈

儿童大脑前额叶皮质发育需到25岁才成熟,这导致青少年在时间管理、专注力等方面存在生理局限。小学阶段成绩波动常与基础知识点断层相关,而初中生可能因学科难度骤增陷入“高原反应”。家长需结合成长规律判断,如三年级数学从具象转向抽象思维,八年级物理引入力学模型等关键期。

2. 心理机制的隐形制约

研究发现,持续受挫的学生大脑杏仁核活跃度增高29%,易形成“习得性无助”。这类孩子常表现出“假性懒惰”——逃避复习、拖延作业等行为实则是自我保护机制。考试焦虑更会导致海马体功能抑制,使已掌握知识无法有效提取。

3. 环境系统的交互影响

家庭教养方式与学业表现呈显著相关性。权威型家庭子女成绩标准差比溺爱型低18%,过度干预会削弱元认知能力。睡眠不足的危害常被忽视,青少年连续两周睡眠少于7小时,逻辑推理能力下降幅度相当于铅中毒。

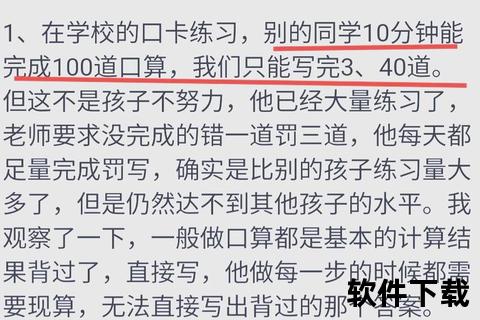

![儿童学习压力示意图]

(图示:学习压力形成机制模型,包含生理、心理、环境三层面相互作用)

二、家长常见应对误区解析

1. 情感隔离型回应

“考不好没关系”的安慰本质是情感回避,研究发现此类回应使孩子求助意愿降低43%。更恰当的方式是:“这次没达到预期,我们可以一起看看哪里能改进”。

2. 结果导向型评价

单纯关注分数会激活大脑的威胁反应系统,相比“怎么才考80分?”,换成“哪些题目是你觉得最难的?”能促进前额叶参与问题解决。数据显示,过程性鼓励可使孩子坚持学习时间延长2.3倍。

3. 横向对比陷阱

“邻居孩子考了第一”的比较会激活社会疼痛相关脑区,其伤害程度与身体疼痛相当。有效激励应聚焦个体进步:“这次文言文得分比上次提高了20%,你是怎么做到的?”

三、科学引导的阶梯策略

1. 情绪缓冲层的建立

• 实施“24小时冷静期”:在成绩公布当天避免讨论,待情绪平复后开展“三明治谈话法”:肯定努力→分析错题→制定计划

• 创建《成长记录册》:记录非学业成就,如“独立完成科学实验”“坚持晨读21天”等,强化自我效能感

2. 认知重塑四步法

① 错题归因训练:将错误分类为“知识盲区”“审题失误”“计算错误”

② 绘制思维导图:帮助建立知识点间的神经联结,如数学函数与物理运动公式的关联

③ 创设教学情境:让孩子讲解错题,费曼学习法可使知识留存率从5%提升至90%

④ 元认知日记:记录“今天最高效的学习时段”“最有效的记忆方法”等

3. 环境优化方案

• 物理空间:采用“三分区法”划分学习空间——沉浸区(书桌)、缓冲区(懒人沙发)、工具区(资料架)

• 时间管理:运用“番茄钟变形法”,45分钟学习后安排15分钟肢体活动(如跳绳),促进多巴胺分泌

• 数字干预:安装屏幕使用监控软件,设定游戏APP每日使用上限,避免碎片化娱乐消耗意志力

四、特殊情况的专业介入

当出现持续睡眠障碍、自伤倾向或成绩断崖式下滑时,需启动三级干预:

1. 学校层面:申请心理教师进行学习适应性测验(AAT),筛查是否存在阅读障碍或ADHD

2. 医疗层面:儿童发育行为科可进行神经功能评估,如脑电图检查排除失神发作

3. 社会支持:加入学习共同体,参与“家庭互助成长营”降低教养焦虑

行动指南:

1. 本周内完成《家庭学习生态评估表》,从照明、噪音、网络使用等12个维度优化环境

2. 每月设立“成长复盘日”,用SWOT分析法评估学习策略有效性

3. 建立“错误银行”,将每次考试失分转化为可量化的改进目标

教育的本质是唤醒而非改造。当家长从“灭火员”转变为“脚手架”,孩子才能在实践中构建解决问题的能力。那些暂时暗淡的成绩单,或许正是照亮成长之路的火种。