抗生素是医学史上的里程碑式发现,它们通过精准打击致病菌拯救了无数生命。但在日常生活中,人们对抗生素的认知往往存在误区——有的患者稍有咳嗽就自行服药,有的家长因担心副作用拒绝用药,这些极端行为都可能带来严重后果。本文将解析抗生素如何对抗细菌,并给出科学用药指南。

一、抗生素的作战策略:四维打击病原菌

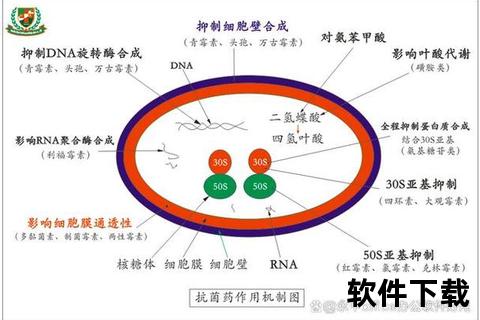

细菌如同微型智能工厂,通过细胞壁防护、细胞膜筛选、核糖体合成蛋白、DNA复制增殖四个核心环节维持生命。抗生素通过破坏这些关键环节实现杀菌作用(图1)。

1. 拆除城墙:抑制细胞壁合成

青霉素类(如阿莫西林)和头孢菌素类(如头孢克肟)专门攻击细菌特有的肽聚糖层。这类药物像“假冒建材”,占据转肽酶的结合位点,导致细胞壁无法交联成型。失去细胞壁保护的细菌在体液渗透压作用下破裂死亡,这一过程对无细胞壁的人体细胞无害。

2. 破坏防线:增加细胞膜通透性

多黏菌素类药物能结合细菌细胞膜中的磷脂,形成孔道使细胞内容物外泄。这类药物对革兰氏阴性菌(如大肠杆菌)效果显著,但可能损伤人体肾小管细胞,需严格监测肾功能。

3. 瘫痪工厂:干扰蛋白质合成

氨基糖苷类(如庆大霉素)与核糖体30S亚基结合,引发错误密码翻译;大环内酯类(如阿奇霉素)抑制50S亚基的肽链延伸。由于人类核糖体结构与细菌不同,这类药物可选择性杀伤病原菌。

4. 阻断复制:抑制核酸代谢

喹诺酮类(如左氧氟沙星)通过抑制DNA旋转酶,使细菌遗传物质无法解旋复制;磺胺类药物则伪装成对氨基苯甲酸,阻断叶酸合成途径,导致细菌“断粮”死亡。

二、抗生素的合理应用法则

1. 精准打击三原则

2. 特殊人群作战方案

3. 避免陷入耐药困局

三、抗生素使用中的认知误区

误区1:抗生素=消炎药

实际上布洛芬等非甾体抗炎药才是真正的消炎药,抗生素仅对细菌感染引起的炎症有效。病毒性感冒使用抗生素不仅无效,还可能导致皮疹、腹泻等不良反应。

误区2:新药优于老药

第三代头孢(如头孢曲松)对耐药菌效果可能不如一代头孢(如头孢拉定)。临床选择需根据药敏试验结果,而非简单认为新药更好。

误区3:进口药更安全

国产头孢呋辛与进口药有效成分相同,但价格仅为1/3。在疗效等同情况下,优先选择基药目录品种可减轻经济负担。

四、守护健康的终极防线

1. 建立科学用药认知

2. 预防感染的日常策略

3. 耐药危机的全球应对

世界卫生组织建议建立抗生素管理分级制度,将特殊级抗生素(如万古霉素)纳入处方审核系统。个人层面,每次完整记录用药反应可为医生调整方案提供依据。

抗生素是人类对抗病原菌的智慧结晶,但绝非万能武器。只有遵循“精准使用、足量足程、分级管理”的原则,才能让这把医学利刃持续守护人类健康。当您下次面对抗生素时,请记住:正确使用是良药,盲目滥用成毒剂。