皂角刺:妇科疾病治疗中的天然“双刃剑”——从乳腺健康到促排卵的科学解析

在传统中医药宝库中,皂角刺(Gleditsiae Spina)因其独特的药理活性,被誉为“妇科圣药”。现代研究揭示,其化学成分不仅能对抗乳腺疾病,还能通过调节内分泌促进排卵,为女性健康提供了自然疗法的可能。如何科学利用这一天然资源?哪些人群需要特别注意?本文将结合前沿研究与临床实践,为您揭开皂角刺的双重作用机制。

一、皂角刺与乳腺疾病:从炎症到肿瘤的调控

1. 抗乳腺癌的活性成分与机制

皂角刺中富含黄酮类、皂苷及三萜类化合物,这些成分通过多靶点作用抑制肿瘤生长。例如:

临床启示:在乳腺癌辅助治疗中,皂角刺提取物常与化疗药物联用,减轻副作用的同时增强疗效。但需注意,其单用无法替代标准化疗,患者需在肿瘤科医生指导下使用。

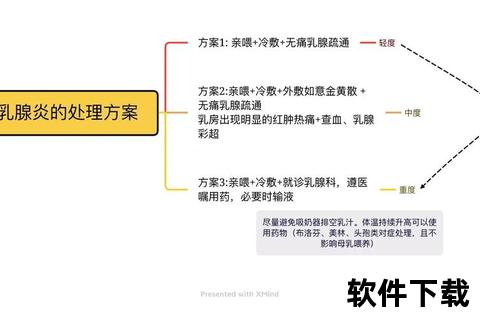

2. 乳腺炎的辅助治疗

皂角刺的抗菌与抗炎特性对急性乳腺炎有显著效果:

居家建议:哺乳期女性若出现红肿热痛,可用皂角刺煎剂湿敷(浓度≤5%),同时配合哺乳排空乳汁。若24小时内无缓解或伴发热,需立即就医。

二、促排卵机制:调节性腺轴的双向平衡

1. 多囊卵巢综合征(PCOS)的干预潜力

PCOS患者常伴高雄激素血症与胰岛素抵抗,皂角刺通过以下途径改善排卵障碍:

典型病例:一项针对36例肾阳虚型不孕症的研究显示,含皂角刺的中药复方使72.2%的患者成功受孕。

2. 卵泡发育与排卵的分子调控

特殊人群注意:孕妇禁用皂角刺,因其活血作用可能引发子宫收缩。计划妊娠女性需在排卵监测下使用,避免过度刺激卵巢。

三、科学应用指南:安全性与个性化方案

1. 剂量与剂型选择

2. 药物相互作用警示

3. 鉴别优质药材

正品皂角刺特征:棘刺呈紫红色,质地脆而易断,断面有细微放射状纹理。伪品常掺杂其他植物刺,需通过显微鉴定或HPLC成分检测确认。

四、未来展望:从实验室到临床的转化挑战

尽管皂角刺在妇科疾病中展现潜力,但研究仍存局限性:

1. 成分复杂性:其活性成分多达百余种,需进一步分离纯化以明确主导效应物质。

2. 临床证据等级:现有研究多为小样本观察,亟需多中心随机对照试验验证。

3. 毒性评估:部分三萜皂苷在高浓度下显示细胞毒性,安全窗口需精准界定。

理性看待传统药学的现代价值

皂角刺在妇科领域的应用,体现了中医药“整体调节”与“多靶点治疗”的优势。对于乳腺疾病患者,它可能是化疗的“绿色搭档”;对排卵障碍女性,或能成为促孕的“自然推手”。任何疗法均需权衡利弊——在专业医师指导下,结合现代检测手段(如激素水平监测、肿瘤标志物筛查),才能让这一古老药材真正为女性健康护航。

(本文内容仅供参考,具体诊疗请遵医嘱)

参考文献: