乳腺钙化灶是女性乳腺检查报告中常见的影像学发现。这些微小的钙盐沉积点既可能是无害的生理现象,也可能是乳腺癌的早期信号。面对这一结果,许多患者陷入焦虑与困惑:它究竟意味着什么?是否需要治疗?本文将从科学视角解析乳腺钙化灶的本质、临床意义及应对策略。

一、乳腺钙化灶的“真面目”:钙盐沉积的隐秘信号

乳腺钙化灶是乳腺组织中的钙盐异常沉积形成的微小斑点,通常无法通过触诊发现,需借助影像学检查(如钼靶、超声或核磁共振)才能识别。其形成机制复杂,可能涉及以下原因:

1. 生理性代谢:随着乳腺组织老化或修复,钙盐在正常代谢过程中沉积。

2. 炎症或损伤:乳腺炎、外伤或手术后,局部组织坏死导致钙化。

3. 良性病变:如乳腺增生、纤维腺瘤或囊肿,可能伴随粗大钙化灶。

4. 恶性肿瘤:乳腺癌细胞异常增殖可能导致细胞坏死,诱发微小钙化。

关键区别:良性钙化多表现为粗大、分散的颗粒状或蛋壳状;恶性钙化则常呈细沙状、簇状或分枝状,形态不规则且密集分布。

二、良性与恶性钙化:如何科学区分?

1. 形态与分布:影像学的“蛛丝马迹”

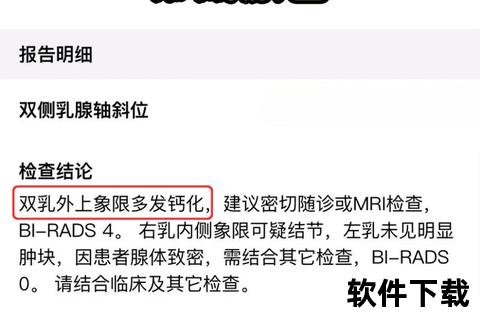

案例:一名38岁患者钼靶检查发现右乳簇状钙化,最终确诊为乳腺导管原位癌,提示早期癌变风险。

2. BI-RADS分级:风险等级的“标尺”

乳腺影像报告和数据系统(BI-RADS)是判断钙化灶风险的核心工具:

三、诊断流程:三步锁定钙化灶性质

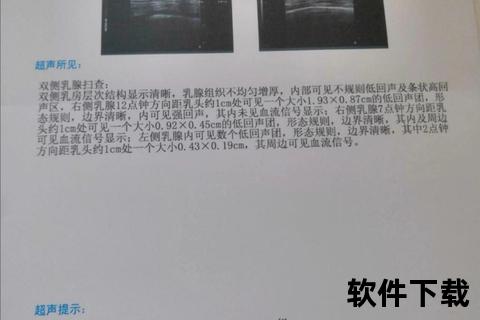

1. 影像学检查:钼靶、超声与核磁共振的“分工协作”

2. 病理活检:最终确诊的“金标准”

对于高度可疑的钙化灶,需通过穿刺或手术切除进行病理分析。例如,成簇分布的微钙化若活检显示导管内癌变,需尽早手术。

四、治疗与随访:个体化方案应对不同风险

1. 良性钙化:观察为主,无需过度干预

2. 可疑恶性钙化:及时干预阻断癌变

案例:一名25岁女性因4A类钙化接受手术,病理证实为良性纤维瘤,术后恢复良好。

五、预防与日常管理:降低风险的实用建议

1. 定期筛查:

2. 生活方式调整:

3. 心理调适:

六、特殊人群注意事项

早筛早诊,守护乳腺健康

乳腺钙化灶如同一把双刃剑,既可能是身体自我修复的痕迹,也可能是癌症的早期预警。通过科学检查与规范管理,多数钙化灶可被有效监测或干预。记住:定期筛查、理性应对,才是抵御疾病的最佳防线。