瘙痒是困扰许多女性的常见症状,可能由感染、过敏、激素变化等多种因素引起。数据显示,约75%的女性一生中至少经历一次炎相关的瘙痒不适。面对复杂的病因和多样的药物选择,如何科学用药、避免误区成为关键。本文从症状识别、药物作用机制到用药细节,提供系统化的解决方案。

一、症状与病因:从分泌物到全身状态

瘙痒常伴随白带性状改变,需通过颜色、质地、气味初步判断病因:

特殊人群需注意:孕妇因激素变化易发霉菌感染,儿童可能因卫生习惯引发外阴炎,更年期女性则需警惕萎缩性炎。

二、药物治疗策略:精准匹配病因

(一)外洗药物的科学使用

1. 碱性/酸性冲洗液的选择逻辑

操作要点:每日1-2次,水温37-40℃,冲洗后无需清水二次清洁。需注意过度冲洗可能破坏菌群平衡,加重症状。

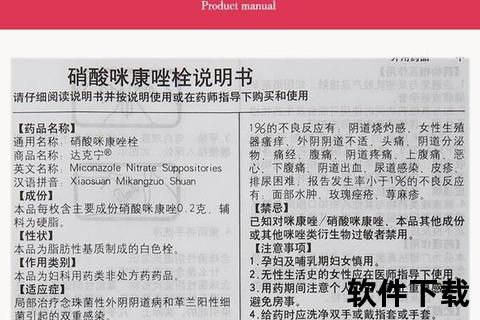

(二)栓剂的作用机制与适用场景

1. 克霉唑栓

2. 甲硝唑栓

3. 双唑泰栓

栓剂使用技巧:睡前给药利于药物吸收;若栓剂软化可冷藏10分钟后再用。

(三)口服药物的协同作用

1. 氟康唑

2. 甲硝唑片

3. 伊曲康唑

三、特殊人群的用药警示

1. 孕妇:妊娠早期禁用唑类栓剂,孕中晚期可选择制霉菌素栓(对胎儿无致畸性)。

2. 处女:避免给药,可选择氟康唑口服+外阴涂抹克霉唑乳膏。

3. 糖尿病患者:血糖控制不佳者易复发霉菌感染,建议联合降糖治疗。

四、用药误区与风险防控

五、预防与生活管理

1. 内衣选择:纯棉材质每日更换,60℃以上热水洗涤可灭活病原体。

2. 卫生习惯:如厕后从前向后擦拭,避免肠道菌群污染。

3. 饮食调节:减少精制糖摄入(每天低于25g),高糖环境促进念珠菌增殖。

何时就医:若规范用药3天无缓解、发热或下腹痛,需排除盆腔炎等并发症。

瘙痒的药物治疗需遵循“精准诊断-阶梯用药-全程管理”原则。通过外洗、栓剂与口服药的协同,结合个体化调整,多数患者可在1-2周内缓解症状。但需牢记:任何药物均为短期干预手段,维持微生态平衡才是根治复发的关键。