在朋友聚会或节日庆祝时,举杯畅饮似乎是难以避免的社交礼仪。对于正在服用消炎药的人群来说,“酒与药能否共存”却是一个关乎生命的命题。你可能听过“头孢配酒,说走就走”的警示,但真相远不止如此——某些药物与酒精的相互作用,可能在短短几分钟内引发致命风险。本文将深入解析药物与酒精的“危险关系”,并提供科学、实用的应对策略。

一、当酒精遇上药物:科学机制与潜在风险

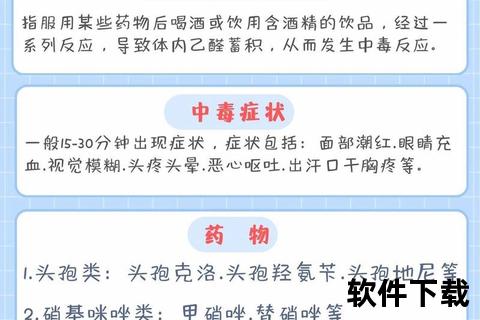

酒精(乙醇)进入人体后,需通过肝脏代谢为乙醛,再进一步分解为无害的乙酸排出体外。而许多消炎药会干扰这一过程,导致乙醛蓄积,引发“双硫仑样反应”。这种反应轻则引起头痛、恶心、面部潮红,重则导致呼吸困难、休克甚至死亡。

关键科学点:

1. 双硫仑样反应:常见于头孢类、硝基咪唑类(甲硝唑、奥硝唑)等药物,因抑制乙醛脱氢酶活性,使乙醛无法代谢。

2. 肝损伤叠加:酒精和药物均需肝脏代谢,合用会加重负担,诱发急性肝损伤。

3. 药效改变:酒精可能降低药效(如抗生素)或增强副作用(如镇静类药物)。

二、绝对禁忌:这些消炎药与酒精“水火不容”

根据药物作用机制和临床案例,以下药物在服用期间及停药后需严格禁酒:

1. 头孢菌素类(如头孢哌酮、头孢曲松):

2. 硝基咪唑类(甲硝唑、替硝唑、奥硝唑):

3. 其他高风险药物:

注意:即使某些药物(如阿莫西林)未明确列入高风险,临床仍有个案报告不良反应,因此建议所有消炎药期间避免饮酒。

三、安全用药的时间法则:停药后多久能喝酒?

药物和酒精的代谢速度因人而异,但以下公式可作为参考:

例如:饮用53°白酒100ml,代谢时间约需6小时。

通用建议:

四、突发状况应对:出现反应怎么办?

若服药后不慎饮酒,需立即采取以下措施:

1. 识别症状:面色潮红、呼吸困难、血压下降等是典型信号。

2. 紧急处理:

3. 医院治疗:以补液、吸氧、抗休克为主,必要时使用激素。

五、特殊人群与隐藏风险

1. 慢性病患者:

2. 孕妇与儿童:

3. 含酒精的隐藏来源:

六、实用建议:安全用药的黄金法则

1. 阅读说明书:重点关注“禁忌”和“药物相互作用”部分。

2. 咨询医生:慢性病患者或需长期服药者,应制定个性化用药方案。

3. 替代方案:社交场合可选择无酒精饮品,或提前声明用药情况。

健康的选择永远比侥幸更安全

药物与酒精的相互作用如同一场“隐形”,看似偶然的悲剧背后,往往是对科学认知的忽视。记住:一次侥幸可能付出生命的代价。在举杯前,请务必确认药物已完全代谢——这不仅是对自己的负责,也是对家人和朋友的关爱。

(本文综合临床医学指南与多学科研究,旨在提供科学参考,具体用药请遵医嘱。)

参考资料:[[76]]