在日常生活中,我们常常遇到需要将千克(kg)与市斤(斤)进行换算的场景:从超市购物时核对商品重量,到健康管理中监测体脂变化,甚至医疗场景中计算药物剂量,单位转换的准确性直接影响决策的科学性。例如,一位家长为孩子冲泡奶粉时,若误将“5kg”理解成“5斤”,可能导致浓度偏差;健身爱好者记录减重成果时,若混淆单位,则会影响目标设定。掌握基础重量单位的换算逻辑,是保障生活质量和健康管理的重要技能。

一、重量单位的基础定义与换算逻辑

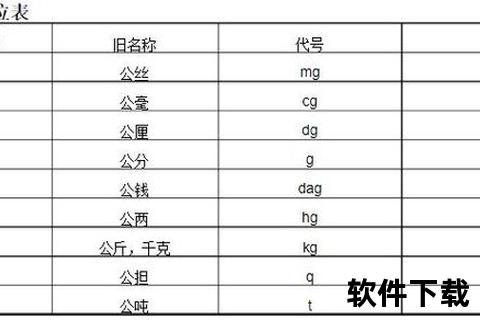

1. 国际标准与市制单位的差异

国际通用的质量单位是千克(kg),属于公制单位体系,其定义基于普朗克常数,具有高度精确性。而在中国传统的市制单位中,斤是主要质量单位,1斤等于500克(0.5kg)。两者的换算关系为:

[ 1,千克(kg) = 2,斤 ]

5kg = 10斤。这一关系可通过简单的乘法验证:( 5

imes 2 = 10 ) 。

2. 历史背景与使用场景

市制单位(如斤、两)源于古代贸易需求,十六两为一斤的旧制曾长期使用,成语“半斤八两”即源于此。随着国际标准化推进,千克成为科学和医疗领域的通用单位,但市制单位在日常生活(如菜市场、体重)中仍广泛存在。例如,体检报告中的体重常以“公斤”标注,而民间习惯用“斤”表达。

3. 快速换算技巧

二、重量单位在健康管理中的应用

1. 体重监测与BMI计算

体重是评估健康状况的核心指标之一。例如,成年人体重指数(BMI)的计算公式为:

[ BMI = frac{体重(kg)}{身高(m)^2} ]

若某人身高1.7米、体重70kg,BMI为24.2,处于健康范围;但若误将体重70kg记为140斤,可能导致计算混淆。建议使用同一单位体系记录数据,避免误差。

2. 营养摄入与饮食管理

食品包装上的营养成分表常以“每100克”标注热量和营养素含量。例如,一包标注“能量1800kJ/100g”的坚果重500g(即1斤),总能量为9000kJ。若误将500g视为1kg,可能高估摄入量,影响饮食计划。

3. 医疗场景中的单位规范

三、常见误区与注意事项

1. 混淆“公斤”与“斤”的进制关系

部分人错误认为“1公斤=1斤”,实际应为“1公斤=2斤”。此类错误在网购生鲜或代购商品时尤为常见,可能导致纠纷。

2. 忽视不同地区的单位差异

3. 特殊人群的单位使用建议

四、实用工具与行动建议

1. 推荐换算工具

2. 健康管理中的单位统一原则

3. 教育普及与认知提升

重量单位的准确换算是连接科学与日常生活的桥梁。从健康管理到消费决策,掌握“5kg=10斤”的底层逻辑,不仅能规避误解风险,更能提升生活质量。建议读者在日常中养成“双重验证”习惯——例如购物时核对标签上的千克与市斤数值,或使用手机工具快速换算——以数据精准性护航健康与权益。