复方乙_关键成分解析-制备工艺优化与临床应用进展

19429202025-04-09医疗设备6 浏览

感冒发烧、头痛关节痛时,许多人会服用复方乙水杨酸片缓解症状。这种药物看似普通,但背后的成分组合、制备工艺和临床应用却大有学问。本文从科学角度解析其关键成分、制备优化策略及使用注意事项,帮助公众安全用药,避免误区。

一、关键成分解析:协同作用的科学密码

复方乙水杨酸片的核心成分包括乙酰水杨酸(阿司匹林)、非那西丁和咖啡因,三者通过协同作用增强疗效。

1. 乙酰水杨酸:

作用机制:抑制前列腺素合成,减少炎症介质释放,从而缓解疼痛、退热和抗炎。

独特优势:低剂量可抑制血小板聚集,用于心脑血管疾病预防,但需注意胃肠道刺激风险。

2. 非那西丁:

辅助镇痛:通过中枢神经系统抑制痛觉信号传递,增强阿司匹林效果。

潜在风险:长期或过量使用可能损害肾脏功能,甚至导致高铁血红蛋白血症。

3. 咖啡因:

增效调节:作为中枢神经兴奋剂,可收缩脑血管,缓解头痛,同时增强镇痛效果。

剂量控制:过量可能引起心悸或失眠,每日摄入需控制在安全范围内。

协同效应:三种成分通过不同靶点联合作用,既提升镇痛退热效果,又减少单一成分的高剂量副作用。例如,咖啡因可加速药物吸收,缩短起效时间。

二、制备工艺优化:从原料到成品的质量保障

复方药物的疗效与安全性高度依赖制备工艺。现代制药技术通过以下步骤优化其生产:

1. 原料选择与配比:

高纯度原料:乙酰水杨酸需达到99.5%以上纯度,非那西丁和咖啡因需符合国际药典标准,避免杂质干扰。

精准配比:通过正交试验确定最佳比例(如阿司匹林220mg/非那西丁150mg/咖啡因35mg),确保疗效与安全性平衡。

2. 制备流程改进:

混合均匀性:采用高速搅拌或超声波分散技术,使活性成分与辅料均匀分布,减少批次差异。

包衣工艺:肠溶包衣可减少阿司匹林对胃黏膜的直接刺激,提高患者耐受性。

3. 质量控制:

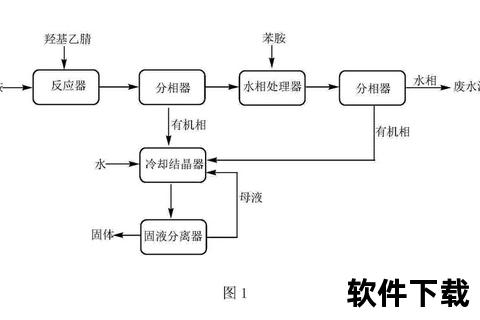

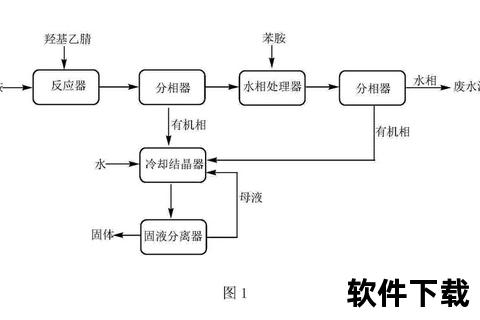

薄层色谱法(TLC):快速鉴别三种成分,确保含量达标(图1)。

稳定性测试:模拟高温、高湿环境,验证药物在储存期内成分稳定性和溶出度。

案例:某药厂通过优化醇沉浓度和干燥工艺,将绿原酸(质量控制标志物)的保留率从85%提升至95%,显著提升药效稳定性。

三、临床应用进展:适应症与风险管控

1. 适应症扩展:

经典用途:感冒发热、头痛、牙痛、肌肉关节痛。

新兴研究:小剂量阿司匹林用于心血管疾病二级预防,但需严格评估出血风险。

2. 特殊人群注意事项:

孕妇及哺乳期:阿司匹林可能增加胎儿畸形风险,非那西丁代谢产物对婴儿有害,需禁用。

儿童:可能诱发瑞氏综合征(罕见但致命的脑病),12岁以下儿童不推荐使用。

慢性病患者:肝肾功能不全者需调整剂量,避免药物蓄积中毒。

3. 副作用管理:

胃肠道反应:建议餐后服用,或联用胃黏膜保护剂。

过敏风险:对水杨酸类过敏者可能出现皮疹、哮喘,需立即停药就医。

四、科学用药建议:家庭场景下的实用指南

1. 正确使用场景:

体温超过38.5℃且伴随明显疼痛时,可短期服用(≤3天)。

轻度疼痛或低热(<38℃)优先选择物理降温或局部镇痛。

2. 剂量与疗程:

成人每日不超过6片,避免叠加使用其他含同类成分药物(如感冒灵)。

长期使用需定期监测肝肾功能及血常规。

3. 家庭应急处理:

误服过量:立即催吐并就医,症状可能包括耳鸣、意识模糊。

突发过敏:口服抗组胺药(如氯雷他定),严重时注射肾上腺素。

五、未来方向:个性化与绿色制备

1. 个性化制剂:针对不同人群开发缓释剂型或复方组合,如添加护胃成分减少副作用。

2. 绿色工艺:采用超临界流体萃取技术减少有机溶剂使用,提升环保性和安全性。

3. 数字化质控:利用人工智能预测药物稳定性,优化生产参数。

复方乙水杨酸片的科学价值不仅在于其成分组合,更在于制备工艺的精密性和用药风险的可控性。公众需在医生指导下合理使用,避免盲目自疗。未来,随着制药技术革新,更多安全高效的复方药物将惠及患者。