维生素作为人体必需的微量营养素,其吸收效率与服用时间、饮食搭配密切相关。许多人虽然坚持补充维生素,却因忽略科学服用原则导致效果打折。本文将结合最新研究证据,解析不同维生素的最佳服用策略,帮助读者避开常见误区,让每一片补充剂都发挥最大价值。

一、维生素吸收的两大核心规律

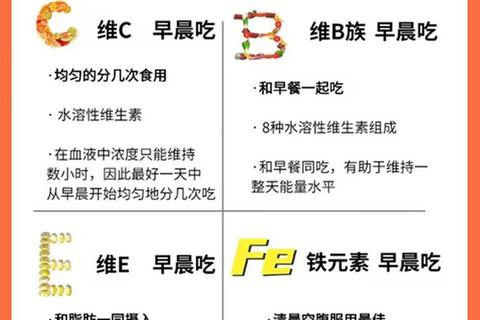

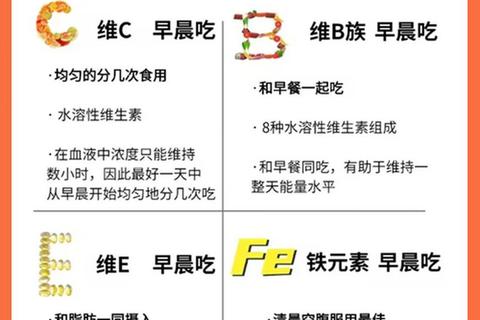

维生素根据溶解性分为水溶性和脂溶性两类,这一特性直接决定其吸收模式。水溶性维生素(如B族、维生素C)易溶于水,代谢快、不蓄积,但过量可能引起胃肠刺激;脂溶性维生素(A、D、E、K)依赖脂肪作为载体吸收,容易在体内蓄积,存在过量中毒风险。

黄金原则1:脂溶性维生素必须与脂肪同服

研究表明,摄入含5-10g脂肪的餐食(如半个牛油果或一勺花生酱)可使维生素D吸收率提升32%。维生素A、E、K同样遵循此规律,建议随午餐或晚餐服用。对于饮食极低脂人群,可搭配牛奶或坚果提升吸收率。

黄金原则2:水溶性维生素需分次补充

维生素B1、B2等水溶性营养素半衰期短(约2-4小时),单次大剂量服用会造成浪费。例如维生素C每日1000mg建议分3次服用,比单次摄入减少25%的排泄量。

二、关键维生素的精准服用策略

1. 维生素C:空腹与分次的平衡术

早晨空腹服用可提高吸收率,但胃酸分泌旺盛者可能出现反酸。解决方案:

2. 维生素D:光照与营养的协同作用

早晨8-10点服用维生素D3可最大限度模拟阳光合成节律,研究发现该时段服用者的血药浓度比夜间服用者高19%。需注意:

3. B族维生素:能量代谢的晨间启动器

维生素B12建议在早餐后30分钟内服用,可提升全天能量代谢效率。需避免的错误组合:

4. 孕期营养的特别注意事项

孕早期需早晨空腹服用叶酸,与铁剂间隔4小时。孕中晚期建议:

三、三类人群的个性化方案

1. 慢性病患者

服用华法林者需固定维生素K摄入时间,波动超过20%可能影响抗凝效果。糖尿病患者应将维生素B1与降糖药间隔1小时,避免竞争吸收。

2. 素食主义者

维生素B12缺乏风险高,建议采用舌下含服剂型,吸收率比普通片剂高27%。铁剂搭配100mg维生素C可使植物源性铁吸收率从5%提升至15%。

3. 老年人群体

胃酸分泌减少者宜选择维生素B12甲基钴胺素形式,吸收不受胃酸影响。骨质疏松患者可将维生素D与钙剂分早晚服用,比同服吸收率提高12%。

四、常见误区与解决方案

误区1:所有维生素都适合早晨服用

维生素B6、镁剂适合晚餐后服用,可改善睡眠质量。褪黑素生产需要维生素B6参与,研究发现睡前3小时服用可缩短入睡时间15分钟。

误区2:多种维生素可随意组合

危险组合包括:

解决方案:采用“时间分隔法”,将相互干扰的营养素间隔3小时服用,或咨询营养师制定个性方案。

五、建立科学的补充体系

1. 记录分析:使用"维生素日志"记录服用时间、饮食内容及身体反应,1-2个月后分析优化

2. 检测指导:每年检测血清25-羟维生素D、同型半胱氨酸等指标,精准调整剂量

3. 动态调整:季节变化时(如冬季增加维生素D)、疾病恢复期(术后增加维生素C)需重新评估需求

当出现持续疲劳、伤口愈合缓慢、夜间视力下降等信号时,提示可能存在维生素代谢异常,建议进行营养素代谢基因检测。

通过科学的时间管理和营养搭配,维生素补充剂才能真正成为健康助推器。需要特别强调的是,本文建议适用于普通人群,慢性病患者、孕妇等特殊群体需在医生指导下调整方案。建立规律服用习惯的更要注重膳食均衡——毕竟,天然食物中的维生素生物利用度通常比补充剂高20%-30%。