药流后的月经恢复,是女性身体康复的重要信号。 当胚胎组织通过药物作用排出体外后,子宫内膜需要经历修复、激素水平需重新平衡,这一过程中,月经周期的恢复时间可能提前或推迟,甚至伴随异常症状。了解这些变化背后的科学机制和影响因素,有助于女性更好地掌握自身健康状况。

一、药流后月经恢复的生理机制

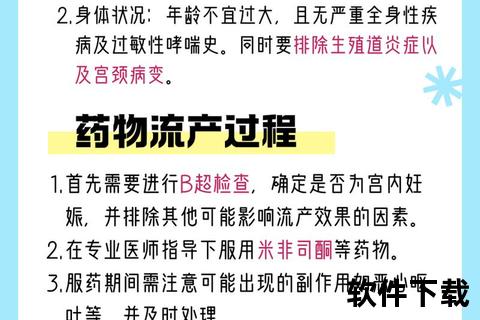

月经的恢复本质上是子宫内膜完成修复、激素水平回归正常的标志。药流通过米非司酮和米索前列醇等药物终止妊娠,这一过程打破了原有的激素平衡(雌激素和孕激素急剧下降),同时造成子宫内膜的损伤性脱落。

关键阶段:

1. 出血期:药流后1-2周内出现类似月经的出血,属于蜕膜组织排出的正常现象,但出血量通常多于普通月经。

2. 修复期:子宫内膜基底层开始再生,平均需20-30天形成功能层,此时卵巢逐渐恢复排卵功能。

3. 恢复期:约80%女性在药流后4-6周(即30-40天)迎来首次月经,但周期可能暂时不规律。

二、影响月经恢复时间的五大核心因素

1. 子宫内膜修复速度

药流后,子宫内膜的厚度和血管再生能力直接影响月经来潮时间。年轻女性(<30岁)的修复速度通常更快,而年龄较大或存在贫血、营养不良的女性,修复周期可能延长至40天以上。若药流过程中发生过度刮宫或感染,可能引发宫腔粘连,导致闭经或月经量锐减。

2. 激素水平的波动

怀孕期间,人体HCG(人绒毛膜促性腺激素)水平激增,药流后HCG需降至正常值(通常需30-37天)才能恢复排卵。若存在甲状腺功能异常、多囊卵巢综合征等内分泌疾病,激素紊乱可能进一步推迟月经。

3. 药流是否完全

不完全流产(宫腔残留组织>1cm)会持续刺激子宫收缩,导致出血时间延长、月经延迟。此类情况需通过超声确诊,必要时进行清宫手术。残留组织还可能引发感染,加重月经紊乱。

4. 个体差异与生活方式

5. 并发症与二次损伤

药流后感染(如子宫内膜炎、盆腔炎)会破坏子宫内膜结构,严重时可导致闭经。术后过早性生活可能引发再次妊娠或感染,干扰月经恢复。

三、月经周期的常见变化与应对

(一)正常恢复的表现

(二)异常情况识别与处理

| 症状 | 可能原因 | 应对措施 |

|-|--||

| 超过50天未恢复月经 | 宫腔粘连、内分泌失调、再次妊娠 | 立即就医,进行超声和激素六项检查 |

| 经期腹痛加剧、发热 | 感染(如盆腔炎) | 抗生素治疗,必要时住院 |

| 持续出血>14天或量过大 | 不全流产、凝血功能障碍 | 超声检查,必要时清宫 |

| 经量突然减少(<20ml) | 子宫内膜损伤、宫腔粘连 | 宫腔镜探查,激素治疗 |

四、促进月经恢复的科学管理

1. 术后关键护理

2. 医学干预措施

3. 长期健康管理

五、特殊人群注意事项

当身体发出异常信号时,及时就医比盲目等待更有意义。 月经恢复不仅是生理指标,更是整体健康的晴雨表。通过科学护理与主动监测,大多数女性能在药流后3个月内恢复规律周期,重获身心平衡。