骨科常用药物分类与作用解析:临床应用及注意事项

19429202025-04-07医疗设备5 浏览

骨科疾病常伴随疼痛、炎症、肿胀等症状,正确的药物选择不仅能缓解不适,更能促进康复。药物种类繁多、使用禁忌复杂,许多患者因不了解药物特性而陷入误区。本文将系统解析骨科常用药物的分类、作用及注意事项,帮助读者科学应对骨科问题。

一、骨科药物分类及核心作用

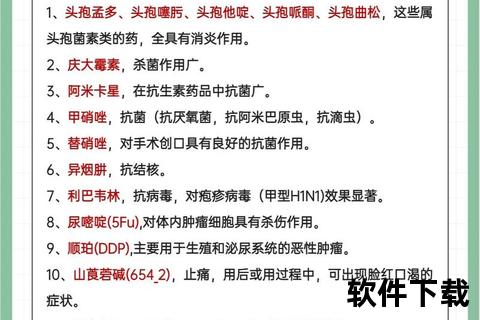

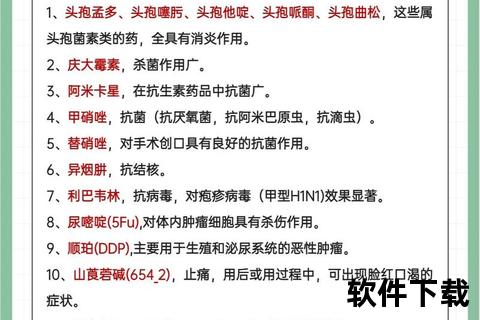

1. 抗感染药物

感染是骨科术后或开放性损伤的常见风险,抗生素的合理使用至关重要:

头孢类(如头孢呌酮):广谱抗菌,用于预防手术感染。需注意与青霉素的交叉过敏反应,首次使用前必须皮试。

氟喹诺酮类(如左氧氟沙星):对革兰阴性菌有效,但18岁以下儿童禁用,可能影响软骨发育。

大环内酯类(如阿奇霉素):适用于青霉素过敏者,但可能引发心脏毒性,需监测心电图。

特殊提示:骨折本身无需常规使用抗生素,仅开放性骨折或术后高风险患者需按医嘱短期预防。

2. 镇痛药物

疼痛管理是骨科治疗的核心环节,需根据疼痛程度阶梯式用药:

非甾体抗炎药(NSAIDs):

对乙酰氨基酚:安全性较高,但每日不超过3000mg,过量易致肝损伤。

塞来昔布:选择性抑制COX-2,胃肠道副作用较少,但心血管疾病患者慎用。

双氯芬酸钠:可口服或外用贴剂,适用于急性软组织损伤,但可能升高血压。

中枢性止痛药(如):用于中重度疼痛,但可能引起头晕、便秘,长期使用有成瘾风险。

类药物(如):仅用于剧痛,需警惕呼吸抑制,严格遵医嘱控制剂量。

3. 消肿及改善循环药物

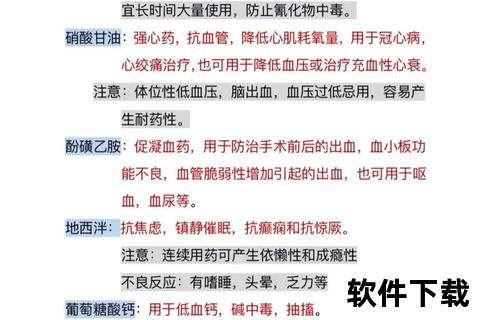

甘露醇:通过渗透脱水缓解脑水肿或术后肿胀,需快速静脉滴注,外渗可致组织坏死。

七叶皂苷钠:减轻炎症性水肿,注射时需选择粗直静脉,避免局部刺激。

丹参川芎嗪:改善微循环,但脑出血患者禁用,滴注速度需缓慢。

4. 骨代谢调节药物

双膦酸盐类(如唑来膦酸):抑制破骨细胞活性,增强骨密度,但可能引发颌骨坏死,用药前需检查口腔。

钙剂与维生素D:基础补剂,建议每日钙摄入800-1200mg,维生素D3补充400-800IU,餐后服用吸收更佳。

甲状旁腺激素类似物(如特立帕肽):促进骨形成,适用于严重骨质疏松,需皮射且疗程不超过2年。

5. 其他辅助药物

肌松药(如乙哌立松):缓解肌肉痉挛,但可能引起嗜睡,驾驶前慎用。

营养神经药物(如甲钴胺):修复神经损伤,需避光保存,注射液见光易分解失效。

关节保护剂(如氨基葡萄糖):延缓软骨退化,需连续服用3个月以上才显效,胃肠敏感者可选择硫酸盐型。

二、用药安全:关键注意事项

1. 特殊人群用药禁忌

儿童:禁用喹诺酮类(影响软骨)、四环素类(导致“四环素牙”),NSAIDs优先选择布洛芬混悬液。

孕妇:避免使用激素类药物(如地塞米松)及阿司匹林(增加出血风险),镇痛首选对乙酰氨基酚。

老年人:肝肾功能减退者需调整剂量,如双氯芬酸每日不超过75mg,并监测肌酐。

2. 警惕药物相互作用

抗凝风险:阿司匹林与华法林联用可能引发出血,需定期检测INR值。

胃肠道保护:长期使用NSAIDs者应联用质子泵抑制剂(如奥美拉唑),降低溃疡风险。

中药配伍:活血类中药(如红花注射液)与抗凝药同用可能增加出血,需间隔2小时以上。

3. 常见误区纠正

误区一:“止痛药治标不治本,痛了再吃”。

解析:急性疼痛延迟处理可能发展为慢性疼痛,应按时服药而非按需服用。

误区二:“接骨神药能代替手术”。

解析:骨折愈合依赖复位固定,药物仅辅助作用,盲目使用中成药可能引发肝损伤。

误区三:“激素贴膏无害”。

解析:长期外用激素(如曲安奈德)可能导致皮肤萎缩、色素沉着,连续使用不超过2周。

三、症状识别与应急处理

1. 居家应对指南

急性扭伤:立即遵循“RICE原则”(休息、冰敷、加压包扎、抬高患肢),48小时内禁用热敷或活血药物。

突发剧痛:若伴肢体麻木、无法活动,可能为神经压迫或骨折,需固定患肢并急诊就医。

药物过敏:出现皮疹、喉头水肿时立即停药,口服氯雷他定,严重者注射肾上腺素。

2. 就医信号判断

出现以下情况需及时就诊:

疼痛持续加重,夜间痛醒;

肿胀部位发热、发红,疑似感染;

服药后出现黑便、血尿等出血征象。

四、预防与康复建议

1. 生活方式干预:控制体重(BMI<24)、适度晒太阳(促进维生素D合成)、(抑制骨愈合)。

2. 运动保护:中老年人避免爬楼梯、深蹲等伤膝动作,运动时佩戴护具。

3. 定期监测:长期用药者每3-6个月检查肝肾功能,骨质疏松患者每年进行骨密度检测。

骨科用药需兼顾疗效与安全,患者应避免自行增减剂量或听信偏方。掌握药物特性、识别风险信号,结合规范治疗与科学养护,才能最大程度促进康复。