每个月,女性身体都在上演一场精密调控的“生命仪式”——月经。这一过程不仅是生殖能力的体现,更与激素波动、子宫内膜的周期性变化息息相关。许多人对月经的认知仍停留在“出血”层面,甚至因经期不适、情绪波动等问题感到困扰。本文将从科学角度解析月经的形成机制,帮助女性更了解自己的身体,并提供实用的健康管理建议。

一、月经的本质:子宫内膜的周期性“重生”

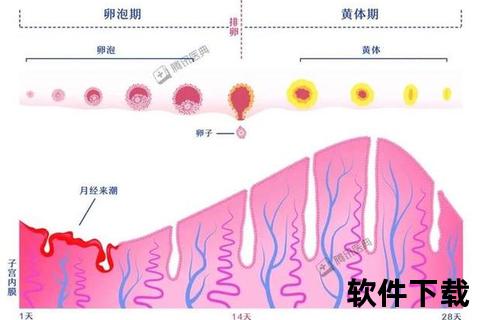

月经是子宫内膜在激素调控下周期性增生、脱落的结果。整个过程由“下丘脑-垂体-卵巢轴”精密调控,分为月经期、卵泡期、排卵期、黄体期四个阶段,平均持续28天(范围21-35天)。

1. 月经期(1-7天)

2. 卵泡期(月经结束至排卵前)

3. 排卵期(月经第14天左右)

4. 黄体期(排卵后至下次月经前)

二、激素的“指挥棒”:四大关键激素的协同作用

月经周期的核心调控者是四种激素:

1. 促卵泡激素(FSH):启动卵泡发育,促进雌激素分泌。

2. 黄体生成素(LH):触发排卵,维持黄体功能。

3. 雌激素:主导卵泡期,促进子宫内膜增生、血管生成。

4. 孕激素:主导黄体期,使子宫内膜松软富营养,为胚胎着床做准备。

激素失衡的连锁反应:

三、子宫内膜的“三层蜕变”:从增生到脱落

子宫内膜分为基底层(不脱落)和功能层(周期性变化),其变化分为三阶段:

1. 增生期:受雌激素驱动,腺体延长、血管增生,厚度增加至8-10毫米。

2. 分泌期:孕激素作用下,腺体扩张并分泌糖原,为胚胎提供营养;螺旋动脉弯曲度增加,形成富血供环境。

3. 月经期:若无受孕,功能层因缺血坏死脱落,伴随螺旋动脉破裂出血。

四、月经异常的“信号灯”:识别疾病与应对策略

1. 常见问题与病因

| 症状 | 可能原因 | 医学建议 |

||-|-|

| 经量过多(>80ml/周期) | 子宫肌瘤、内膜息肉、凝血障碍 | 超声检查+激素检测 |

| 闭经(>3个月无月经) | 多囊卵巢综合征、甲状腺功能异常 | 性激素六项+甲状腺功能筛查 |

| 严重痛经(影响生活) | 子宫内膜异位症、腺肌症 | 盆腔MRI+CA125检测 |

2. 特殊人群注意事项

五、科学管理:从生活方式到医疗干预

1. 日常调理三原则

2. 医疗干预手段

3. 何时就医

月经是女性健康的“晴雨表”,理解其背后的激素与生理机制,能帮助女性更好地应对经期不适,并及时发现潜在疾病。记住:规律作息、均衡饮食、定期妇科检查,是守护月经健康的三把“金钥匙”。若症状持续或加重,务必寻求专业医疗支持——科学管理,才能让每个月的“特殊时期”不再成为负担。

参考文献: