过敏性疾病困扰着全球数亿人,当皮肤出现不明红疹、呼吸道反复不适或眼睛持续瘙痒时,人们常面临药物选择的困惑。许多患者对抗过敏药物存在误解,尤其是对"激素类药物"的副作用充满担忧。本文将深入解析一款常用抗过敏药物——盐酸依匹斯汀胶囊,厘清其药物本质,帮助公众科学应对过敏困扰。

一、核心盐酸依匹斯汀不含激素,本质是精准抗组胺药

盐酸依匹斯汀胶囊属于第二代H1受体拮抗剂,其有效成分通过与体内组胺H1受体特异性结合,阻断过敏反应核心介质组胺的释放与作用。与激素类药物(如地塞米松、泼尼松)通过抑制免疫系统起效的机制不同,该药直接针对过敏反应的关键环节,不干扰人体正常免疫功能。药代动力学研究显示,其半衰期约9.2小时,主要通过肾脏排泄,不易透过血脑屏障,中枢神经副作用风险低。

二、药物成分深度解析

1. 活性成分构成

2. 与激素类药物的本质差异

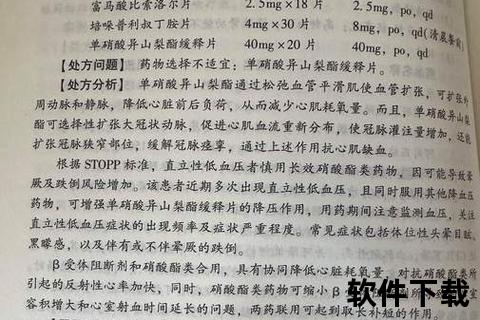

| 特征 | 盐酸依匹斯汀胶囊 | 典型激素类药物(如地塞米松) |

|-|--||

| 作用机制 | 阻断H1受体,抑制组胺释放 | 抑制免疫应答,减少炎症介质 |

| 起效速度 | 1.9小时达血药峰值 | 数小时至数天 |

| 长期使用风险 | 可能产生耐受性 | 骨质疏松、代谢紊乱等系统性损害 |

| 适用场景 | 急慢性过敏症状控制 | 严重炎症或自身免疫性疾病 |

| 特殊人群限制 | 孕妇慎用,哺乳期禁用 | 几乎全人群存在使用禁忌 |

(数据来源:)

三、作用机制与疗效特点

1. 多途径阻断过敏反应

该药不仅拮抗组胺H1受体,还能抑制白三烯C4、血小板活化因子(PAF)、5-羟色胺等炎症介质的释放,形成多靶点抑制作用。临床研究显示,其对组胺的拮抗强度是特非拉定的9倍,对支气管痉挛的保护作用较传统药物强20倍。

2. 适应症覆盖广泛

3. 临床优势显著

四、使用注意事项与风险防范

1. 特殊人群用药警示

2. 不良反应应对策略

| 不良反应类型 | 发生概率 | 应对措施 |

|-|-||

| 中枢神经抑制 | 3-5% | 避免驾驶,调整服药时间为睡前 |

| 消化道不适 | 5-8% | 随餐服用,配合益生菌调理 |

| 肝功能异常 | <1% | 每月监测ALT/AST,剂量减半 |

| 心悸 | 2% | 心电图监测,联用β受体阻滞剂 |

(数据来源:)

3. 药物联用禁忌

五、患者行动指南

1. 症状识别:皮肤出现对称性红疹、呼吸道症状晨重晚轻、接触过敏原后15分钟内出现反应时,应及时用药

2. 用药规范:

3. 就医指征:出现呼吸困难、面部肿胀、持续呕吐等速发型过敏反应,需立即急诊处理

4. 生活方式干预:

六、研发进展与替代方案

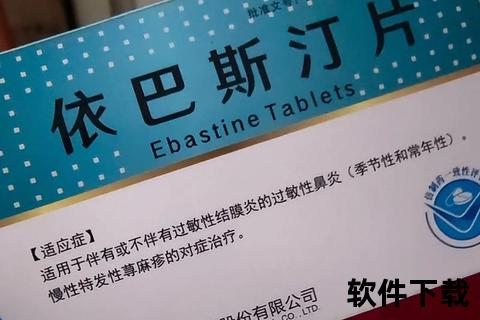

目前第三代H1拮抗剂(如比拉斯汀)已上市,但盐酸依匹斯汀因其性价比优势(日均治疗成本约2.5元)和循证数据充足,仍是基层医疗首选。对本品不耐受者,可考虑:

科学认知药物本质,是安全用药的第一步。盐酸依匹斯汀胶囊作为精准抗组胺药,为过敏患者提供了激素替代方案,但需在医生指导下规范使用。当症状持续2周未缓解或出现新发过敏反应时,建议进行血清IgE检测与过敏原筛查,制定个体化防治方案。