月经量少原因解析:子宫内膜受损、内分泌失调与卵巢功能减退

19429202025-04-06医疗设备6 浏览

(文章)月经量少是困扰许多女性的常见问题,背后的原因复杂且需要科学对待。以下内容将结合医学研究与实践经验,为读者提供系统解析与实用指导。

一、月经量少的定义与症状表现

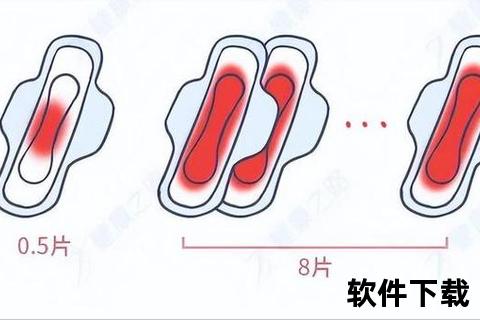

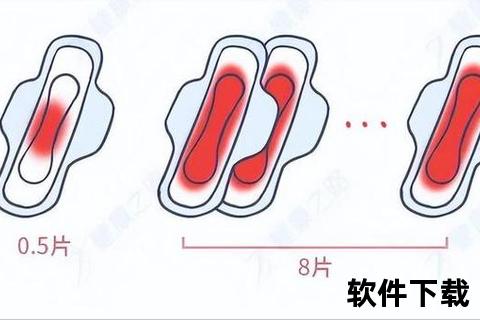

正常月经量为20-80ml,若经量少于5ml(约两个矿泉水瓶盖)或经期不足2天,则属于月经过少。典型症状包括:

经血颜色异常:可能呈暗褐色、黑色或伴有血块;

伴随不适:部分人群出现下腹隐痛、腰酸、情绪波动或潮热;

周期变化:可能合并月经周期延长或缩短。

特殊人群需警惕:

孕妇:若出现类似月经的少量出血,需排除先兆流产或宫外孕;

青少年:初潮后月经量持续过少,可能与子宫发育不良相关;

围绝经期女性:需区分自然衰老与病理性卵巢早衰。

二、三大核心病因的科学解析

1. 子宫内膜受损:土壤贫瘠的“直接推手”

病因与机制:

手术损伤:人工流产、刮宫术等破坏子宫内膜基底层,导致宫腔粘连;

感染因素:子宫内膜炎、结核等引发内膜炎症反应,影响修复;

血流不足:严重贫血、盆腔放疗等导致子宫供血减少。

典型症状:

经量锐减且伴随周期性腹痛(宫腔粘连时经血排出受阻);

B超显示子宫内膜薄(排卵期<8mm为异常)。

诊断与治疗:

宫腔镜检查:直观评估宫腔形态与粘连程度;

激素疗法:如戊酸雌二醇片促进内膜增生;

手术干预:宫腔粘连分离术联合防粘连材料置入;

辅助调理:中医推荐阿胶、黑豆等补气血食材,结合针灸刺激关元、三阴交等穴位。

2. 内分泌失调:激素失衡的“隐形杀手”

病因与机制:

下丘脑-垂体-卵巢轴紊乱:长期压力、熬夜、过度减肥抑制激素分泌;

疾病因素:甲状腺功能异常、高泌乳素血症等干扰性激素平衡;

药物影响:避孕药、抗抑郁药等直接改变激素水平。

典型症状:

经量减少伴月经周期紊乱(如提前或延迟);

多囊卵巢综合征患者可能出现痤疮、多毛。

诊断与治疗:

性激素六项检测:月经第2-5天抽血评估FSH、LH、E2等水平;

生活方式干预:规律作息、补充维生素E、减少咖啡因摄入;

药物调控:溴隐亭治疗高泌乳素血症,优甲乐纠正甲减;

中医辨证:肝郁气滞型用逍遥丸,肾虚型用归肾丸。

3. 卵巢功能减退:生育力的“预警信号”

病因与机制:

年龄因素:35岁后卵泡数量与质量自然下降;

病理早衰:自身免疫疾病、化疗等导致40岁前卵巢功能衰竭;

遗传倾向:部分家族中存在早绝经史。

典型症状:

经量减少合并潮热、盗汗、干涩;

抗苗勒管激素(AMH)<1.1ng/mL提示储备不足。

诊断与治疗:

AMH检测:评估卵巢储备;

激素替代疗法(HRT):雌孕激素序贯治疗缓解低雌激素症状;

生育力保存:卵巢功能下降但有生育需求者,建议冻卵或尽早备孕;

营养支持:增加豆制品、坚果摄入,补充辅酶Q10。

三、诊断流程:科学排查三步走

1. 基础检查:

妇科超声:评估子宫内膜厚度、卵巢形态;

妊娠试验:育龄女性优先排除妊娠相关出血。

2. 进阶检测:

宫腔镜:确诊宫腔粘连或内膜病变的金标准;

内分泌全套:包括甲状腺功能、抗缪勒管激素等。

3. 鉴别诊断:区分生理性衰老(如围绝经期)与病理性因素。

四、综合治疗与预防策略

治疗原则

子宫内膜受损:手术修复+激素促进内膜再生;

内分泌失调:病因治疗(如甲状腺功能调整)联合周期调理;

卵巢功能减退:HRT改善症状,辅以心理疏导减轻焦虑。

居家护理建议

饮食调理:经前一周忌生冷,经期饮用红糖姜茶暖宫;

运动管理:避免过度运动,推荐瑜伽、散步等舒缓活动;

情绪调节:冥想、正念练习缓解压力性内分泌紊乱。

就医指征

出现以下情况需及时就诊:

经量突然减少超过50%;

经血发黑伴剧烈腹痛;

合并不孕或反复流产史。

五、特殊注意事项与误区澄清

误区1:“月经量少=不孕”。实际仅有严重宫腔粘连或卵巢早衰可能影响生育。

误区2:“长期服用避孕药安全”。某些避孕药可能导致内膜萎缩,需定期复查。

孕妇注意:早孕期出血易误认为月经,需及时验孕。

月经量少既是健康信号,也可能是身体发出的警报。通过科学排查病因、针对性治疗与生活方式调整,多数患者可有效改善症状。建议女性建立月经日记(记录周期、经量、伴随症状),为诊疗提供关键线索,同时避免过度焦虑——国际妇产科联盟指出,60%的“月经过少”无需干预。