高血压作为全球最常见的慢性病之一,影响着数亿人的健康。当血压持续升高时,血管如同长期绷紧的橡皮筋,逐渐失去弹性,最终可能引发脑卒中、心肌梗死等致命并发症。合理使用降压药物,如同为血管找到精准的“压力调节阀”,既能稳定血压,又能减少药物副作用对身体的冲击。本文将带您深入了解高血压药物的科学逻辑与临床选择策略。

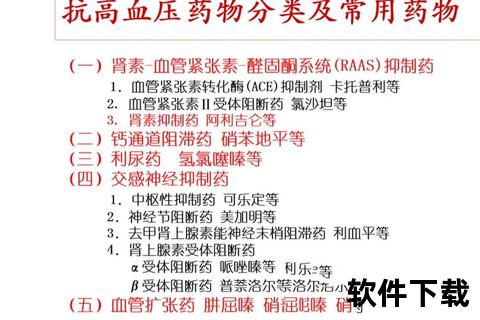

一、五大类降压药物核心解析

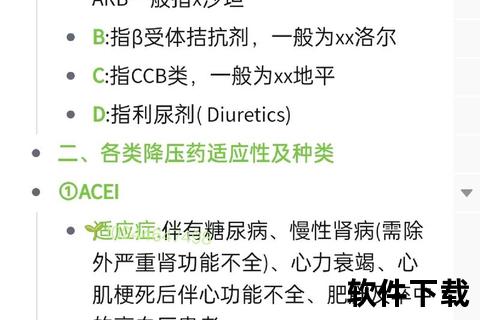

1. 利尿剂:排水减负的“疏通工”

作用机制:通过促进肾脏排出钠离子和水分,减少血容量,降低血管压力。氢氯噻嗪、吲达帕胺等药物可作用于肾小管的不同部位,实现排水效果。

临床选择:

副作用管理:低钾血症可通过小剂量用药(如氢氯噻嗪12.5mg/天)或联用保钾利尿剂(如螺内酯)预防。

2. 钙通道阻滞剂(CCB):扩张血管的“松弛剂”

作用机制:阻断血管平滑肌细胞钙离子内流,减少血管收缩。硝苯地平、氨氯地平等二氢吡啶类药物以扩张外周动脉为主,非二氢吡啶类(如地尔硫䓬)则对心脏传导有抑制作用。

临床选择:

特殊优势:不受高盐饮食影响,适合生活习惯难以调整的患者。

3. 血管紧张素系统抑制剂(ACEI/ARB):保护靶器官的“双刃剑”

作用机制:

临床选择:

副作用应对:干咳严重者可替换为ARB;定期监测血钾和肌酐,避免与保钾利尿剂联用。

4. β受体阻滞剂:心脏的“节拍器”

作用机制:抑制交感神经兴奋,降低心率和心肌收缩力。选择性β1阻滞剂(如美托洛尔)对支气管影响较小。

临床选择:

撤药风险:长期用药后突然停药可能引发反跳性高血压,需在2周内逐渐减量。

5. α受体阻滞剂及其他新型药物

特殊场景应用:

二、临床用药的精准导航

1. 阶梯式联合用药策略

2. 特殊人群个体化方案

3. 不良反应的早期识别与应对

三、用药之外的协同管理

1. 血压监测:家庭自测血压选择早晨服药前、晚餐前2个时间点,记录7天平均值比单次门诊测量更可靠。

2. 生活方式干预:每日钠摄入<5g(约一啤酒瓶盖盐量),增加钾摄入(如土豆、椰子水);中等强度运动每周≥150分钟。

3. 紧急情况处理:若血压突然>180/120mmHg并伴头痛、视物模糊,立即舌下含服硝苯地平(普通片)并急诊就医,避免自行调整药物。

高血压治疗如同一场精准的“血管保卫战”,药物选择需兼顾降压效果与器官保护。记住三个关键数字:140/90mmHg(诊断线)、130/80mmHg(理想控制线)、55次/分(心率安全阈值)。当药物与生活方式形成合力时,血压的缰绳才能真正掌握在自己手中。