月经不调伴血块异常_成因解析与中医调理对策

19429202025-04-06医疗设备6 浏览

月经期间出现少量暗红色血块通常是正常现象,但若血块频繁出现、体积较大或伴随明显不适,则提示可能存在气血失调或病理因素。中医认为,月经血块的形成与体内“寒、瘀、热、虚”密切相关,尤其在现代生活方式下,长期熬夜、饮食寒凉、情绪压力等因素加剧了这一问题的普遍性。

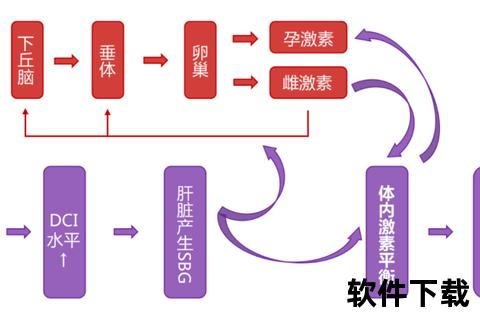

一、血块异常的病理机制解析

1. 寒凝血瘀

寒邪侵袭胞宫会导致血液凝滞成块,这类患者常表现为经血暗紫、小腹冷痛且遇热缓解,冬季症状加重。长期露脐装、过量冷饮、空调房久坐都是诱因。

2. 气滞血瘀

情绪波动或肝气郁结导致气血运行受阻。经前胀痛、经血色紫夹块是典型特征,常见于高压职场女性或长期焦虑者。

3. 湿热瘀阻

湿热内蕴可致经血黏稠结块,多伴有白带黄臭、痤疮频发。长期嗜食辛辣或湿热环境居住者易发。

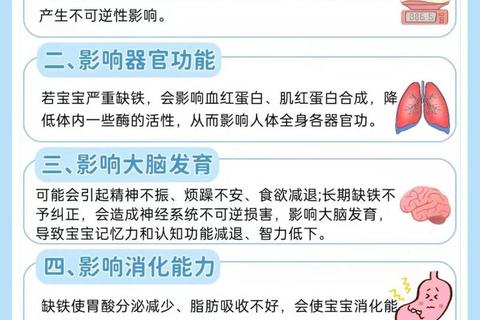

4. 气血亏虚

气血不足时推动力减弱,残留经血滞留成块。此类患者经量少、色淡,伴面色苍白、乏力,多见于贫血或产后女性。

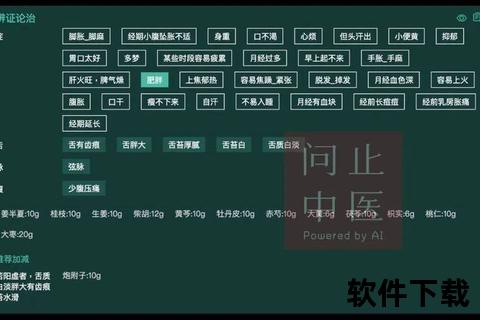

二、中医辨证调理方案

(一)分型治疗

1. 寒凝血瘀型

中药方剂:温经汤加减(吴茱萸、当归、川芎等)。

外治法:艾灸关元、三阴交穴位,每日15分钟。

食疗方:生姜红糖水(生姜3片+红糖20g煮沸)。

2. 气滞血瘀型

经典成药:血府逐瘀胶囊,经前7天开始服用。

茶饮调理:玫瑰花5g+陈皮3g泡水,每日1杯疏肝理气。

3. 湿热瘀阻型

清热利湿方:四妙丸(苍术、黄柏、薏苡仁等)。

饮食禁忌:避免烧烤、芒果、榴莲等助湿食物,推荐冬瓜薏米汤。

4. 气血两虚型

补益方剂:八珍汤(党参、白术、熟地黄等),月经干净后连服10天。

药膳推荐:当归黄芪乌鸡汤(每周2次)。

(二)通用调理技巧

1. 经期护理

血块明显时可用热敷袋放置下腹部,温度控制在50℃左右,每次20分钟。

经期前3天开始饮用益母草红枣茶(益母草10g+红枣5颗),促进经血顺畅。

2. 运动调节

非经期练习八段锦“调理脾胃需单举”招式,改善气血循环。

经后一周进行快走或瑜伽,每日30分钟提升阳气。

三、预警信号与就医指征

1. 家庭观察要点

记录血块出现频率、大小(超过大小需警惕)。

关注伴随症状:剧烈腹痛、经期延长(>10天)或经量突增(每小时浸透卫生巾)。

2. 必须就医的情况

连续3个月周期异常且自我调理无效。

血块伴腐臭味或灰白色组织物,提示感染或子宫内膜脱落异常。

四、预防与生活方式管理

1. 四季防护重点

夏季避免空调直吹腰腹,办公室备薄毯护住三阴交穴位。

冬季睡前艾草泡脚(水温40℃,15分钟)驱寒通络。

2. 情绪调节技术

经前焦躁时按压太冲穴(足背第1-2跖骨间凹陷处),每日3次,每次2分钟。

练习“478呼吸法”(吸气4秒-屏息7秒-呼气8秒)缓解焦虑。

3. 特殊人群注意

产后女性:恶露结束后可定期服用生化汤加减方,预防血瘀残留。

围绝经期女性:出现大量血块需排查子宫肌瘤,推荐每年妇科超声检查。

月经血块既是身体发出的警示信号,也是可调理的功能性改变。通过“辨色识因”(暗紫多寒、鲜红多热)、“触感辨质”(黏稠多湿、稀薄多虚)的自我观察法,结合阶梯式调理方案,多数情况可在3-6个月内改善。需牢记:短期调理靠药物,长期健康靠习惯,建立“暖养、畅情、适度”的生活方式才是根本解决之道。