月经是女性生殖健康的晴雨表,其规律性直接影响着对生理状态的判断。当原本持续5-7天的经期缩短至2天就结束,难免令人产生担忧:这是身体发出的预警信号,还是正常的生理波动?本文将结合最新医学研究,解析月经周期缩短的深层原因,并为不同人群提供科学应对策略。

一、月经两天结束是否正常?

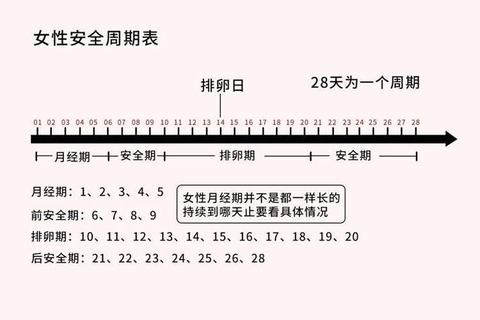

根据《妇产科学》标准,正常月经持续时间应为2-8天,出血量在20-60ml(约湿透10-30片普通卫生巾)。单纯经期缩短至2天,若同时满足以下条件仍属正常:

1. 经量未少于5ml(约1瓶盖液体)

2. 周期规律(21-35天波动不超过7天)

3. 无伴随腹痛、异常分泌物等不适

特殊人群差异:

二、周期缩短的六大诱因解析

1. 内分泌系统紊乱(占比约40%)

典型表现:经期缩短+经量减少+月经颜色发黑

2. 生殖器官病变(占比约30%)

3. 全身性疾病(占比约15%)

4. 生活方式因素(占比约10%)

三、诊断流程图解

当出现以下情况时建议就医检查:

①连续3个月经周期<21天

②经期缩短伴发热/下腹坠痛

③非经期异常出血或分泌物增多

诊断三步法:

1. 基础检查:血常规+凝血功能+HCG检测(排除妊娠)

2. 影像学检查:经超声(月经第5天最佳)

3. 内分泌评估:月经第2-5天查性激素六项+AMH

四、分级干预策略

轻度异常(偶发1-2次)

中度异常(持续3-6个月)

重度异常(伴器质性病变)

五、特殊人群注意事项

1. 备孕女性:监测基础体温+排卵试纸,黄体期<10天需补充黄体酮

2. 青少年女性:骨龄检测评估发育状况,禁用激素类药物

3. 肿瘤患者:放疗前使用GnRH-a保护卵巢功能

月经周期的微妙变化,往往是身体发出的健康信号。建议每位女性建立专属的月经健康档案,定期进行妇科检查。记住:早发现、早干预是维护生殖健康的关键。当异常情况持续时,务必在月经开始的72小时内就诊,此时激素检测结果最具诊断价值。