新生儿巨细胞病毒(CMV)感染是导致婴幼儿先天缺陷和长期后遗症的重要原因之一。这种病毒可通过母婴传播,感染后可能引发多系统损害,但通过科学的预防和干预措施,可显著降低风险。本文将从传播机制、症状识别、诊疗策略及家庭护理建议等方面,为家长提供实用指导。

一、母婴传播的三大途径

新生儿CMV感染主要通过以下三种途径传播:

1. 宫内垂直传播

孕妇若发生原发性CMV感染(初次感染)或潜伏病毒再激活,病毒可经胎盘传播给胎儿。妊娠早期的感染可能导致胎儿畸形,如小头畸形、脑室钙化等。

2. 分娩期接触感染

胎儿通过产道时,可能接触母亲宫颈分泌物中的病毒。早产儿因免疫系统未成熟,感染风险更高。

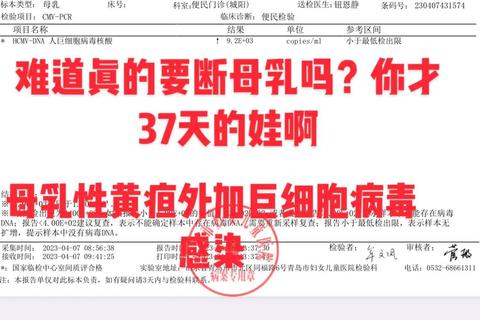

3. 母乳喂养传播

血清CMV阳性的母亲乳汁中可携带病毒。足月儿因获得母体抗体保护,通常症状轻微;但早产儿(尤其是胎龄<32周或体重<1500g)可能因免疫缺陷引发严重感染,需对母乳进行冷冻或巴氏消毒处理。

二、识别感染:症状与高危人群

(一)感染后的两类表现

1. 无症状感染(占85%-90%)

患儿无典型症状,但可能在未来出现听力损失(10%-15%)或学习障碍。

2. 症状性感染(占10%-15%)

(二)需重点筛查的高危新生儿

三、诊断与治疗:关键时间窗与药物选择

(一)确诊方法

1. 病原学检测:出生3周内通过尿液或唾液CMV-DNA检测确诊先天性感染(敏感性>98%)。

2. 血清学检查:CMV IgM抗体阳性提示活动性感染,但需结合临床表现。

(二)抗病毒治疗策略

1. 治疗指征

2. 药物选择与疗程

3. 治疗风险

需监测中性粒细胞减少、肝肾功能异常等副作用,治疗期间每周检测血常规。

四、预防策略:从孕期到哺乳期

(一)孕期管理

1. 产前筛查:孕早期血清CMV IgM/IgG检测,评估感染状态

2. 卫生防护:避免接触幼儿唾液、尿液,分餐制饮食。

(二)母乳处理指南

(三)家庭护理要点

五、何时就医?家庭应急建议

1. 立即就诊的信号

2. 家庭观察要点

新生儿CMV感染的管理需要医患协同:孕妇需重视产前筛查与卫生防护,早产儿家庭应规范母乳处理,确诊患儿需遵医嘱进行抗病毒治疗及长期随访。通过科学的干预措施,可显著降低感染对儿童健康的威胁。