在享受美酒时,很多人可能未曾意识到,某些药物与酒精的结合可能引发致命风险。这种风险的核心在于一种被称为“双硫仑样反应”的病理现象,轻则引发不适,重则导致休克甚至死亡。本文将从科学机制、临床表现到应急处理,全面解析这一健康隐患,帮助公众建立安全用药意识。

一、双硫仑反应的机制:为何药物与酒精“水火不容”

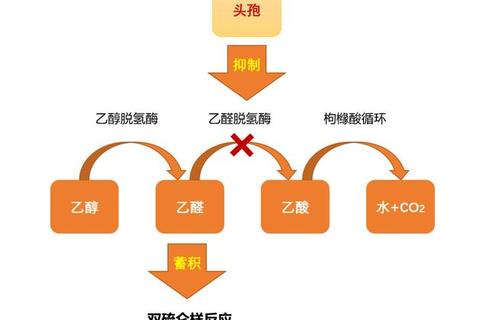

双硫仑反应的根源在于药物干扰了人体对酒精的代谢过程。酒精(乙醇)进入体内后,需经乙醇脱氢酶转化为乙醛,再通过乙醛脱氢酶代谢为无害的乙酸。部分药物(如头孢类抗生素)的化学结构会不可逆地抑制乙醛脱氢酶活性,导致乙醛在体内蓄积,引发毒性反应。

乙醛的蓄积会刺激神经系统和心血管系统,并扩张血管,从而产生一系列症状。例如,面部潮红、头痛、恶心等症状,正是血管扩张和神经兴奋性改变的结果。

二、高风险药物清单:哪些药物需严格禁酒?

1. 头孢类抗生素:如头孢哌酮、头孢曲松等。即使少量饮酒(如啤酒或含酒精食物),也可能在5分钟内引发反应。

2. 硝基咪唑类抗菌药:甲硝唑、替硝唑等,常用于治疗牙周炎或妇科感染。

3. 降糖药:如格列本脲、胰岛素。酒精增强降糖作用,可能诱发低血糖昏迷。

4. :安定、艾司唑仑等与酒精协同抑制中枢神经,可致呼吸衰竭。

5. 解热镇痛药:阿司匹林、布洛芬与酒精联用,显著增加消化道出血风险。

特殊提示:含酒精的食品(如酒酿、醉虾)或药物(如藿香正气水)同样危险,需警惕隐性酒精摄入。

三、症状识别:从轻微不适到致命危机

双硫仑反应的严重程度与饮酒量、药物种类及个体差异相关,临床表现为三个阶段:

易误诊情况:低血糖症状(心慌、出汗)常被误认为醉酒;胸痛可能被误判为心脏病。就医时务必告知医生近期用药史。

四、应急处理与医疗干预

家庭急救:

1. 立即停止饮酒,侧卧防止呕吐物窒息;

2. 饮用温水或牛奶稀释胃内酒精,但避免催吐(可能加重黏膜损伤);

3. 监测呼吸、脉搏,保持温暖并尽快送医。

医院治疗:

五、预防策略:安全用药的“时间窗”与人群差异

1. 禁酒时间:

2. 特殊人群注意事项:

3. 健康教育:

生命无侥幸,安全需自律

双硫仑反应的本质是“可预防的药物不良反应”。通过科学认知、严格禁酒和及时干预,可完全避免其危害。每一次举杯前,请确认自己的身体是否处于“安全状态”——这不仅是对健康的负责,更是对生命的敬畏。