新生儿出生后,排便情况是衡量其健康状况的重要指标。对于初为父母的家庭而言,宝宝的大便次数、颜色和性状常常引发焦虑:一天拉七八次是否正常?三天未排便是否需要干预?本文结合儿科医学指南与临床经验,系统解析新生儿排便规律及应对策略。

一、新生儿正常排便的生理特点

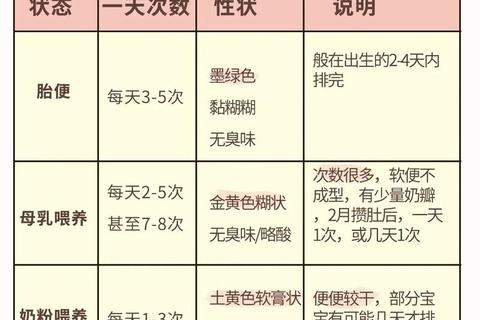

新生儿排便次数与喂养方式、个体差异密切相关。出生后24小时内应排出墨绿色胎便,3-5天后逐渐过渡为黄色糊状便。

1. 母乳喂养儿

2. 配方奶喂养儿

3. 混合喂养儿

排便次数介于两者之间,性状受母乳与奶粉比例影响。

关键提示:判断是否正常需结合“三要素”——次数、性状、伴随状态。若宝宝进食良好、体重增长稳定、无哭闹腹胀,即使次数偏离常规也可视为个体差异。

二、异常排便的识别与应对

(一)腹泻的预警信号

需警惕的情况:

家庭处理:

就医指征:

出现血便、持续呕吐、精神萎靡或48小时内症状未缓解。

(二)便秘的判断与干预

诊断标准:

非药物缓解方法:

药物使用原则:

开塞露仅作为应急手段,避免长期依赖;顽固性便秘需排除先天性巨结肠等器质性疾病。

三、特殊场景与预防措施

(一)胎便排出延迟

若出生24小时内未排胎便,需警惕肠道畸形(如闭锁、先天性巨结肠),应及时就医。

(二)母乳性腹泻

部分纯母乳宝宝可能持续稀便,但若体重增长正常,属生理性腹泻,添加辅食后可改善。

(三)季节性因素

夏季高温易致水分流失,需增加哺乳频率或额外补水(每日20-30ml)。

四、家长日常管理建议

1. 记录排便日志:包括次数、颜色、性状及喂养情况,便于就医时提供准确信息。

2. 臀部护理要点:

3. 喂养观察重点:

新生儿排便的“正常”范围具有高度个体化特征。家长需掌握“动态观察”原则:既关注次数变化,更重视宝宝的整体状态。当出现血便、持续呕吐、体重不增或明显脱水时,应立即就医。通过科学的喂养管理和日常记录,多数排便问题可在家庭层面得到有效控制。