月经是女性健康的“晴雨表”,其规律性不仅能反映生殖系统的功能状态,还与全身健康息息相关。据统计,约80%的女性一生中至少经历过一次月经异常,但仅有30%会主动寻求医疗帮助。这种认知与行动的差距,往往让潜在的健康风险悄然滋生。本文从科学视角解析月经不调的复杂成因,并提供切实可行的解决方案。

一、月经不调的“信号灯”:症状识别指南

月经不调并非单一症状,而是涵盖周期、经量、颜色及伴随症状的综合性异常(图1)。

1. 周期紊乱:正常周期为21-35天,若持续出现以下情况需警惕:

2. 经量异常:单次月经总失血量超80ml(约浸透18片日用卫生巾)为月经过多,低于5ml(仅需1-2片护垫)为过少。经量突变可能提示子宫肌瘤、内膜息肉或凝血功能障碍。

3. 颜色与质地变化:

4. 伴随症状:痛经、胀痛、经期腹泻等均属异常。原发性痛经多与前列腺素分泌失衡有关,而继发性痛经(如进行性加重)可能提示子宫内膜异位症。

二、深层诱因剖析:从生活习惯到疾病谱

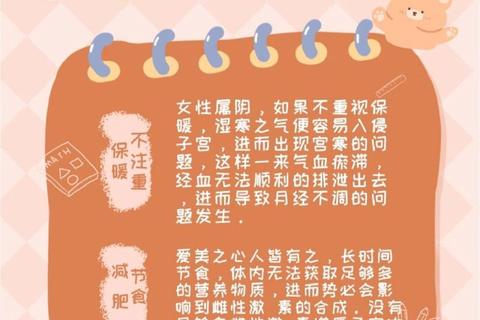

月经不调是身体发出的“失衡警报”,其成因具有多维度特征(图2)。

(一)现代生活方式的影响

1. 昼夜节律紊乱:持续熬夜会抑制褪黑素分泌,导致促卵泡激素(FSH)分泌减少。

2. 饮食极端化:低碳水化合物饮食使性激素结合球蛋白(SHBG)降低27%,导致游离睾酮升高;高糖饮食则加速雌激素代谢。

3. 情绪应激:皮质醇持续升高可抑制促性腺激素释放激素(GnRH),造成“下丘脑性闭经”。

(二)器质性疾病警示

1. 生殖系统病变:35%的月经异常与子宫肌瘤相关,黏膜下肌瘤即使仅1cm也可使经量增加40%。

2. 内分泌代谢病:甲状腺功能异常可使月经异常风险增加3倍,多囊卵巢综合征患者中83%存在排卵障碍。

(三)中医视角的失衡机制

中医将病因归纳为“肝郁、脾虚、肾亏、血瘀”四大核心:

三、精准调理策略:从家庭自疗到专业干预

(一)居家管理三步法

1. 周期监测:推荐使用经期APP记录出血模式,异常数据持续3周期应就医。

2. 应急处理:

3. 食养方案:

(二)中西医结合治疗

1. 中医辨证用药:

2. 现代医学干预:

(三)特殊人群管理

1. 青春期女性:初潮后2年内周期波动属生理性,但经期超过10天需排查血液病。

2. 围绝经期女性:周期缩短至21天内可能提示卵巢储备下降,建议检测抗苗勒管激素(AMH)。

3. 备孕群体:黄体期缩短至11天以下需补充黄体酮,维持内膜容受性。

四、预防体系构建:从认知到行动

1. 三级预防模型:

2. 关键行为改变:

月经不调的本质是身体发出的“求救信号”,既不能过度恐慌,也不可掉以轻心。当出现持续3个月以上的异常,或伴随严重贫血、剧烈疼痛时,务必及时就诊。记住:规律的生活节奏、均衡的饮食结构、科学的压力管理,才是守护月经健康的终极铠甲。