当情绪的低谷持续笼罩生活,许多人会意识到自己可能面临轻度抑郁症的困扰。这种心理疾病不仅影响情绪,还可能伴随睡眠障碍、兴趣减退和注意力难以集中等症状。尽管轻度抑郁未达到重度病症的严重程度,但及时干预至关重要。本文将系统解析药物治疗的选择逻辑、科学管理策略及特殊人群注意事项,帮助患者和家属建立清晰的应对框架。

一、轻度抑郁症的药物治疗选择

轻度抑郁症的核心症状包括持续两周以上的情绪低落、动力缺失及认知功能下降。药物治疗的目标是缓解症状并预防进展,但需在医生指导下结合患者个体情况制定方案。

1. 主流药物类别与适用场景

(1)选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)

(2)5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂(SNRIs)

(3)非典型抗抑郁药

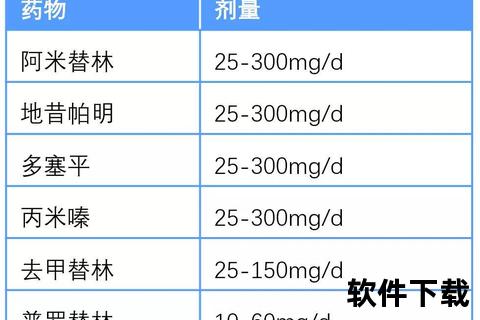

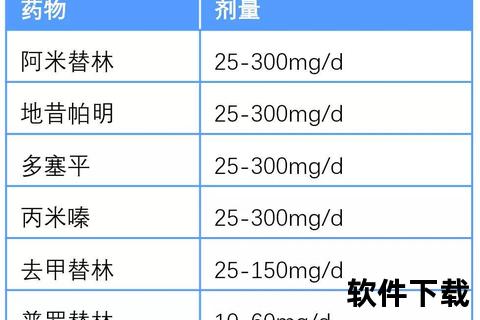

(4)传统药物与辅助用药

> 用药原则:优先选择副作用小、患者耐受性高的药物。例如,SSRIs因安全性高常作为一线用药。

2. 药物剂量与疗效平衡

研究表明,抗抑郁药的疗效与剂量并非线性关系。低剂量(如氟西汀20mg/日)即可达到有效血药浓度,而过高剂量可能增加副作用风险。例如,一项纳入1.9万例患者的研究发现,SSRIs在等效剂量40mg时疗效最佳,超过此剂量可能降低依从性。

二、科学管理策略:从用药到康复

药物治疗需配合系统性管理,以提升疗效并减少复发风险。

1. 用药期间的注意事项

抗抑郁药需持续服用6-12个月以巩固疗效,自行停药可能导致症状反复。若需调整剂量或更换药物,应通过医生评估逐步进行。

2. 多维度干预方案

3. 监测与复诊

三、特殊人群的个性化考量

1. 青少年与儿童

2. 孕妇与哺乳期女性

3. 合并躯体疾病患者

四、何时就医:识别预警信号

尽管轻度抑郁可通过自我管理缓解,但以下情况需立即寻求专业帮助:

1. 症状持续加重:情绪低落超过1个月,伴自杀念头或社会功能严重受损。

2. 药物副作用难以耐受:如持续性心悸、严重胃肠道反应。

3. 特殊人群症状变化:孕妇出现极端情绪波动或青少年行为异常。

五、总结与行动建议

轻度抑郁症的治疗需要药物、心理和生活方式的协同作用。患者应避免将药物视为“万能解药”,而需建立长期管理意识。家属可通过以下方式提供支持:

1. 情感陪伴:倾听而非说教,减少患者的孤独感。

2. 环境优化:营造规律的生活节奏,避免过度刺激。

3. 就医协助:帮助记录症状变化,陪同复诊以提高治疗依从性。

> 关键提示:抗抑郁药的选择与管理是高度个体化的过程,需在精神科医生指导下动态调整。早期干预与科学管理可显著提升康复概率,避免疾病慢性化。