新生儿吃完奶后嘴角突然溢出一口奶液,或是在换尿布时毫无预兆地吐湿整片衣襟,这些场景让无数新手父母心跳加速、手足无措。但医学数据显示,约70%的婴儿在出生后前三个月都会经历不同程度的吐奶现象。这些看似惊心动魄的时刻,究竟隐藏着怎样的健康密码?

一、解码婴儿吐奶的生理机制

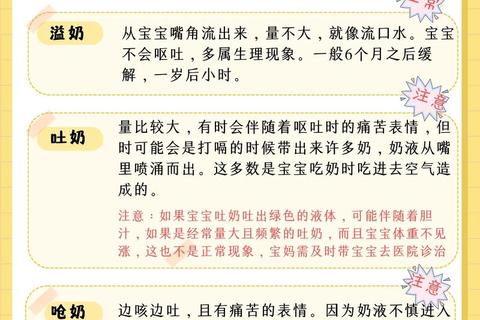

婴儿的胃部构造如同敞口的浅盘,容量仅有30-60毫升,且连接食管的贲门括约肌尚未发育成熟,这种特殊结构使得奶液容易在体位变动时倒流。当宝宝吞咽速度过快、吸入过多空气,或是一次性摄入过量奶液时,胃内压力升高便会引发"胃内容物返流"现象。这种生理性吐奶通常呈现以下特征:

![婴儿胃部解剖示意图:水平位胃与松弛的贲门括约肌]

(示意图说明:左为成人胃部结构,右为婴儿特有的水平胃和松弛贲门)

二、警惕病理性吐奶的九大危险信号

当吐奶现象超出正常范畴,可能预示着需要医疗干预的疾病隐患。出现以下任一症状时,建议24小时内就医检查:

1. 喷射状呕吐:奶液呈抛物线喷出超过30厘米

2. 异常呕吐物:含黄绿色胆汁、咖啡色物质或血丝

3. 生长曲线异常:连续两周体重无增长或下降

4. 伴随性症状群:发热超过38℃、腹泻超过3次/日、持续性哭闹

5. 呼吸系统异常:呛咳后出现唇周发绀、呼吸急促

需特别注意先天性肥厚性幽门狭窄,该病症在男婴中的发病率是女婴的4倍,典型表现为出生2-8周后出现进行性加重的喷射性呕吐,呕吐物不含胆汁。

三、科学应对三步法:从紧急处理到日常预防

紧急处理黄金法则:

当发生呛奶时,立即将婴儿侧身放置,用空心掌快速拍击肩胛骨连线中点(约第四胸椎位置),力度以能让成人手掌微微发麻为宜。切忌将婴儿倒置或剧烈摇晃,这可能导致奶液进入肺部。

日常喂养优化方案:

1. 45度倾斜喂养法:使用哺乳枕将婴儿上半身抬高,奶瓶喂养时确保奶液完全充满奶嘴

2. 分段式拍嗝技巧:每喂60毫升暂停拍嗝,采用"坐位震颤法"——让婴儿坐在大腿上,一手扶住下颌,另一手呈杯状轻叩背部

3. 喂养日志记录:记录每次喂奶时间、奶量、吐奶频率及伴随症状,便于医生诊断

预防性体位管理:

喂奶后保持竖抱20分钟,随后采用"30度右侧卧位",利用重力作用促进胃排空。研究发现这种体位可使反流发生率降低58%。

四、特殊场景应对指南

![正确拍嗝手法示意图]

(图示三种有效拍嗝姿势:肩上竖抱、坐位震颤、俯卧拍背)

当吐奶现象持续到9月龄仍未改善,或每月发生8次以上喷射性呕吐,建议进行24小时食管pH监测和胃镜检查。值得关注的是,近年研究显示母乳喂养婴儿的吐奶持续时间比配方奶喂养者平均缩短2.3周,这为喂养方式选择提供了新依据。

每个婴儿都是独特的生命个体,吐奶作为成长路上的常见现象,既需要科学认知的理性之光,也离不开父母细致观察的温暖守护。记住:焦虑不会让吐奶消失,但正确的应对能让养育之路走得更从容。