月经周期的规律性对女性健康管理至关重要,而安全期的测算常被误认为是一种简单的避孕方式。这一概念背后隐藏着复杂的生理机制和个体差异,盲目依赖可能带来意外风险。以下是基于医学研究和临床实践的安全期测算指南,帮助公众更科学地理解这一话题。

一、安全期的生理学基础

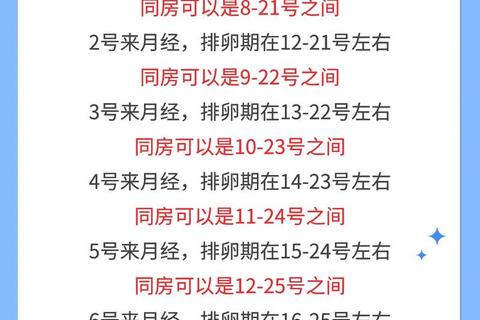

女性月经周期由卵泡期、排卵期和黄体期组成。排卵通常发生在下次月经前14天左右,此时卵子存活约24小时,在生殖道内可存活2-3天,因此排卵日前后5天(共10天)为易孕期,其余时间被称为“安全期”。

安全期分为两个阶段:

1. 排卵前安全期:月经结束后至排卵前5天(若月经周期为28天,通常为月经结束后3-5天);

2. 排卵后安全期:排卵后4天至下次月经来潮前(相对更稳定)。

但需注意,约20%的女性因激素波动可能发生额外排卵,导致安全期缩短或失效。

二、安全期测算的实用方法

1. 日历推算法

适用于月经周期规律(21-35天)的女性:

案例:某女性周期为28天,本次月经5月1日来潮,则下次月经预计5月29日,排卵日为5月15日,安全期为5月1-7日和5月20-28日。

2. 基础体温监测法

排卵后体温会上升0.3-0.5℃,持续至下次月经。需连续3个月早晨测量舌下体温,绘制曲线。体温上升3天后为安全期起点。

3. 宫颈黏液观察法

排卵期黏液呈透明蛋清状、可拉丝,黏液高峰日后3天进入安全期。

4. 辅助工具

排卵试纸(检测尿液中黄体生成素)、手机APP(如Clue、Flo)可提高准确性。

三、影响安全期准确性的关键因素

1. 月经周期波动:压力、疾病、药物(如抗生素、激素类药物)可导致周期紊乱。

2. 哺乳期及流产后:产后6个月内或流产后月经未恢复时,安全期测算不可靠。

3. 年龄因素:青春期和围绝经期女性激素水平不稳定,排卵时间差异大。

特殊人群注意事项:

四、安全期避孕的风险与替代方案

风险提示

更可靠的避孕选择

1. 物理屏障:避孕套(双重防病避孕);

2. 激素类:短效避孕药(需连续服用)、避孕贴片;

3. 长效手段:宫内节育器、皮下埋植剂。

五、行动建议:科学管理生育健康

1. 记录月经周期:使用APP或表格记录至少6个月数据,识别规律;

2. 多方法结合:例如日历法+基础体温监测,降低误差;

3. 就医指征:若周期突然变化超过7天,或出现异常出血、腹痛,需排查卵巢疾病、甲状腺功能异常等问题;

4. 紧急避孕:无保护性行为后72小时内服用左炔诺孕酮片(有效性85%),或5天内放置含铜节育器(有效性99%)。

安全期测算是一种需要严谨操作的生理规律应用工具,但绝非万能。女性需根据自身健康状况、生活阶段和避孕需求,选择个性化方案。在医学技术高度发展的今天,科学避孕与定期妇科检查结合,才是维护生殖健康的核心策略。