正常月经量标准范围解析:健康周期特征与科学管理建议

19429202025-04-03医疗设备6 浏览

“为什么我的月经量时多时少?”、“卫生巾不到一小时就湿透,正常吗?”——许多女性对月经量的判断充满困惑,甚至因误解引发焦虑。事实上,月经作为女性健康的“晴雨表”,其标准并非刻板单一,而是存在个体差异的合理区间。本文将结合医学指南与临床数据,解析月经量的科学标准、异常信号及管理策略,帮助女性建立正确的健康认知。

一、正常月经量的科学解析

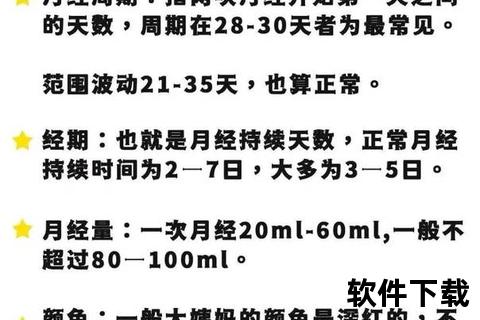

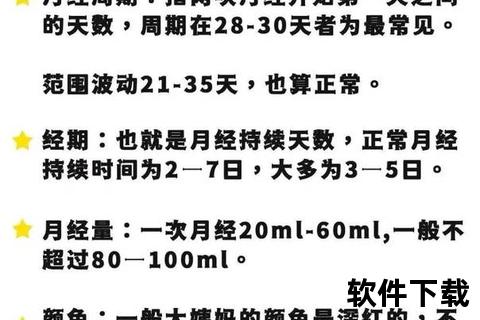

1. 医学标准范围

根据世界卫生组织(WHO)及多国妇产科协会共识,单次月经总出血量的正常范围为20-80ml,其中多数女性的经量集中在30-50ml。值得注意的是,月经液并非单纯血液,而是包含血液(约50%)、子宫内膜碎片、宫颈黏液及脱落细胞的混合物,因此实际失血量约为总经量的一半。

具体分级参考(以出血量计算):

正常经量:20-80ml

月经过少:<5ml(约一矿泉水瓶盖)

月经过多:>80ml(需警惕贫血风险)

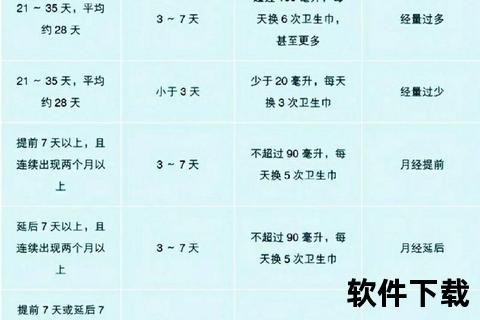

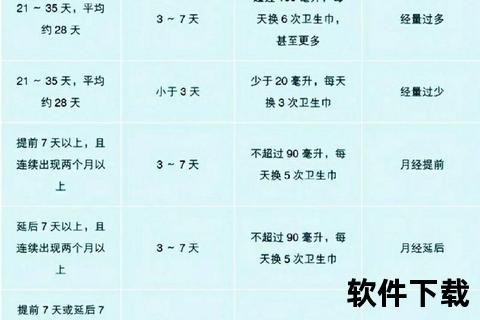

2. 经期时长与周期规律性

经期天数:2-8天,多数为3-5天。

周期规律:两次月经间隔21-35天,波动幅度≤7天均属正常。

特殊人群差异:青春期初潮后2年内、围绝经期女性的周期波动较大,属生理性变化。

3. 经血颜色与质地的意义

鲜红色:常见于月经初期或量多时,血液快速排出。

暗红色或棕褐色:经血滞留时间较长,氧化后颜色变深,通常无病理意义。

血块:少量小血块(<2.5cm)属正常,大量血块或需警惕子宫收缩异常。

二、月经量的自我评估方法

1. 卫生巾使用量估算

日用卫生巾(长度240-280mm):

完全浸透:约20ml

中心部分浸湿(1/3面积):约5-7ml

夜用卫生巾(长度290-420mm):完全浸透约10-15ml。

简易判断标准:

月经过多:单日更换≥8片日用卫生巾且全湿透,或夜间需多次更换。

月经过少:整个经期仅需1-2片卫生巾,且浸湿面积不足1/3。

2. 症状预警信号

需就医的异常表现:

月经量突然减少或增多超过50%。

经期持续>8天或<2天。

伴随严重痛经、头晕、乏力(可能提示贫血)。

非经期出血或绝经后出血。

三、月经量异常的常见病因

1. 月经过多

器质性疾病:子宫肌瘤(尤其是黏膜下肌瘤)、子宫内膜息肉、子宫腺肌症、凝血功能障碍(如血友病)。

内分泌因素:甲状腺功能亢进、无排卵性子宫出血(常见于青春期及围绝经期)。

其他诱因:宫内节育器、抗凝药物使用。

2. 月经过少

子宫内膜损伤:多次人工流产、宫腔粘连(Asherman综合征)、子宫内膜结核。

内分泌失调:卵巢早衰、多囊卵巢综合征(PCOS)、高泌乳素血症。

全身性疾病:重度营养不良、过度节食、慢性肝肾功能不全。

四、科学管理:从日常预防到专业诊疗

1. 居家调理建议

饮食管理:

经期多摄入含铁食物(如红肉、动物肝脏、菠菜),预防缺铁性贫血。

减少生冷、辛辣食物摄入,可适量饮用生姜红糖水缓解宫寒。

生活方式调整:

避免熬夜及过度劳累,保持情绪稳定(压力可影响下丘脑-垂体-卵巢轴)。

经期适度运动(如瑜伽、散步)促进盆腔血液循环。

2. 医疗干预策略

诊断检查:

基础检查:血常规(评估贫血)、性激素六项、甲状腺功能、盆腔超声。

特殊检查:宫腔镜(排查内膜病变)、磁共振(深部子宫腺肌症诊断)。

治疗方案:

月经过多:口服避孕药调节周期,宫腔镜手术切除息肉或肌瘤,抗纤溶药物(如氨甲环酸)减少出血。

月经过少:雌激素补充疗法修复内膜,中药针灸调理(如当归、血海穴刺激),必要时宫腔粘连分离术。

3. 特殊人群注意事项

青春期女性:初潮后2年内周期不规律属正常,避免过早使用激素类药物。

围绝经期女性:警惕子宫内膜癌风险,异常出血需及时诊刮活检。

备孕女性:月经过少合并排卵障碍者需监测卵泡发育,必要时促排卵治疗。

五、常见误区澄清

1. “月经量多能排毒”:月经是生理性出血,与“排毒”无关,过量出血反而导致贫血。

2. “经血颜色深代表妇科病”:氧化程度、流速差异可致颜色变化,单一症状无诊断意义。

3. “痛经喝红糖水就能缓解”:原发性痛经可尝试热敷或布洛芬,继发性痛经需针对病因治疗。

月经量的判断需结合个体差异与长期规律,既无需因微小波动焦虑,也不能忽视持续异常信号。建议女性建立月经日记(记录周期、经量、症状),并定期进行妇科检查。面对异常,科学认知与及时诊疗是守护健康的关键——毕竟,了解自己的身体,才是最好的“养生秘籍”。

参考文献:

[1] 知乎专栏《如何判断月经量是否正常》

[2] 丁香医生《4个标准判断月经是否健康》

[14] 百度健康《正常月经量的范围是多少》

[17] 武汉卫健委《我的月经量正常吗?》

[19] 腾讯新闻《月经量多少算正常?》

[36] 北京妇产医院专家解读

[39] 科普中国《月经出血量的科学认知》

[43] 医学论坛《月经与治疗:科学管理疼痛问题》

[62] 小红书用户健康经验分享

[67] 社交媒体食疗案例解析