皮肤是人体最大的器官,也是抵御外界伤害的第一道防线。无论是厨房烫伤、运动擦伤,还是糖尿病足溃疡,创面修复的效率和效果直接影响着生活质量。随着生物材料技术的突破,速效愈伤凝胶等新型外用制剂正悄然改变传统伤口护理模式。本文将从科学机制到实际应用,解析现代创面修复的核心逻辑。

一、创面修复的生物学基础:为何有些伤口难以愈合?

皮肤由表皮、真皮和皮下组织构成,其再生能力依赖于表皮干细胞的分裂与迁移。正常情况下,伤口愈合经历四个阶段:止血期(血小板聚集形成血痂)、炎症期(免疫细胞清除坏死组织)、增殖期(新生血管和胶原合成)以及重塑期(瘢痕形成与组织强化)。

以下因素会阻碍这一过程:

1. 慢性疾病:如糖尿病导致微循环障碍,伤口长期缺氧;

2. 感染与生物膜:细菌在伤口表面形成保护性生物膜,抵抗免疫和药物作用;

3. 表皮干细胞功能异常:衰老或紫外线损伤会降低干细胞活性。

二、速效愈伤凝胶:如何突破传统敷料的局限?

传统纱布或油性药膏存在透气性差、易粘连伤口等问题。新一代凝胶制剂通过以下机制提升修复效率:

1. 湿性环境与电刺激协同作用

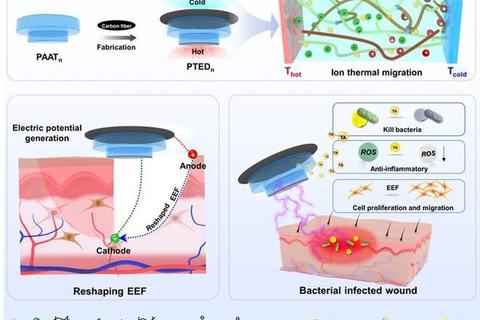

导电水凝胶(如含银纳米线或聚吡咯)可模拟皮肤天然电场,促进细胞迁移。例如,糖尿病大鼠实验中,导电敷料使愈合速度提高30%。

2. 智能响应与自修复能力

温度敏感型水凝胶(如羟丙基壳聚糖复合物)在体温下固化成膜,贴合不规则创面,并通过动态键(如β-环糊精-金刚烷基相互作用)实现自愈合,避免频繁更换敷料的二次损伤。

3. 多功能成分整合

三、皮肤再生的前沿突破:从分子机制到临床应用

1. 表皮干细胞的调控策略

表皮干细胞分布于毛囊和基底层,其增殖受Wnt、EGF等信号通路调控。最新研究发现,糖胺聚糖(GAGs)鳐鱼肽可刺激成纤维细胞合成弹性蛋白和透明质酸,24小时内使伤口闭合率提高63%。

2. 仿生材料的设计创新

芬兰团队开发的黏土纳米片增强水凝胶,兼具皮肤般的韧性和自愈能力,4小时恢复80%结构完整性,为人工皮肤提供新思路。

3. 个性化治疗方案

通过蛋白组学分析(如检测创面IL-6、MMP水平),可定制含特定生长因子(如FGF、VEGF)的凝胶,精准促进血管和神经再生。

四、科学选择与使用指南:不同场景下的最优解

1. 家庭应急处理

2. 慢性伤口管理

糖尿病足溃疡需联合清创(如水刀或低温等离子技术)与含rhEGF的凝胶,每周评估生物膜情况。

3. 特殊人群注意事项

五、何时必须就医?这些信号不容忽视

1. 感染征象:红肿扩散、渗液浑浊或伴有臭味;

2. 愈合停滞:2周内未进入增殖期(无新生肉芽);

3. 全身症状:发热或血糖失控(糖尿病患者)。

六、未来趋势:从被动修复到主动再生

随着3D生物打印技术的成熟,未来或能实现“按需打印”含活细胞的水凝胶支架,直接填补深层组织缺损。可穿戴传感器与水凝胶结合,可实时监测pH值、温度等指标,预警感染风险。

行动建议清单

1. 家庭药箱常备无菌凝胶敷料;

2. 慢性伤口患者每3天拍照记录,对比愈合进度;

3. 避免盲目使用“偏方”(如白糖、酱油),优先选择械字号产品。

科学护伤,不仅关乎愈合速度,更决定了瘢痕与功能的恢复。理解机制,理性选择,才能让每一次损伤成为再生的契机。