新生儿颅内出血:高危因素识别_诊疗方案与预防策略

19429202025-04-02医疗设备7 浏览

新生儿颅内出血是新生儿期尤其是早产儿常见的严重疾病,可能导致脑瘫、智力障碍甚至死亡。数据显示,胎龄小于30周的早产儿发病率高达25%,其中10%为重度出血。对于家长和照护者而言,早期识别高危因素、掌握科学应对方法尤为关键。

一、高危因素识别:哪些情况需警惕?

1. 产前高危因素

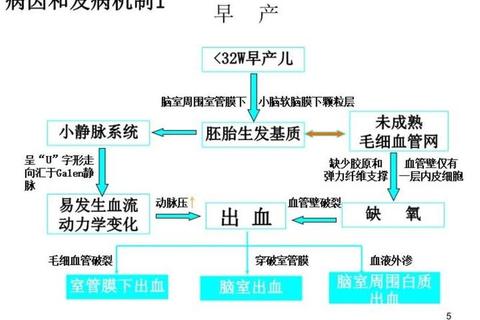

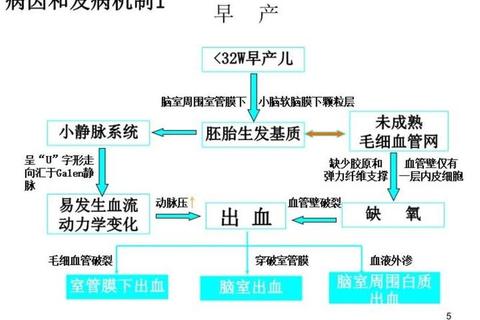

早产与低体重:胎龄越小(如<30周)、出生体重越低(如<1,500克),颅内出血风险越高。这与早产儿脑室周围未成熟的生发基质血管易破裂有关。

母体感染与疾病:孕期绒毛膜羊膜炎、妊娠高血压、糖尿病等疾病会通过炎症因子或代谢异常增加胎儿脑组织损伤风险。

辅助生殖技术:人工授精等辅助生殖技术可能增加胎儿脑出血风险,可能与胚胎早期受医疗干预影响有关。

2. 分娩过程风险

产伤:难产、产钳或胎头吸引器助产、急产等操作易导致颅骨受压或血管撕裂,足月儿硬膜下出血多与此相关。

缺氧窒息:胎盘早剥、脐带绕颈等引起的缺氧会引发脑血流剧烈波动,再灌注损伤进一步破坏血管。

3. 产后管理问题

呼吸支持不当:机械通气参数设置错误导致的高碳酸血症或血压波动,可能诱发出血。

凝血功能障碍:早产儿维生素K缺乏、先天性凝血因子异常或母亲孕期使用抗凝药物,均会增加出血概率。

二、症状识别:如何发现异常?

1. 典型表现

神经系统症状:激惹、嗜睡、昏迷、抽搐、肌张力异常(早期增高后降低)。

颅压增高迹象:前囟隆起、脑性尖叫、呕吐、呼吸不规则或暂停。

眼部异常:眼球震颤、斜视或“落日征”(双眼向下凝视)。

2. 影像学与实验室检查

头颅超声或CT:快速明确出血部位(如脑室内、硬膜下)及严重程度分级(Ⅰ-Ⅳ级)。

脑脊液分析:均匀血性液体或皱缩细胞提示蛛网膜下腔出血。

三、诊疗方案:分级干预挽救生命

1. 轻度出血(Ⅰ-Ⅱ级)

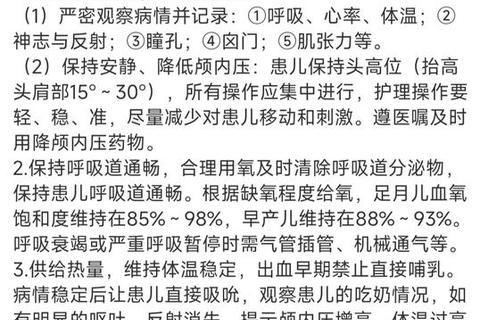

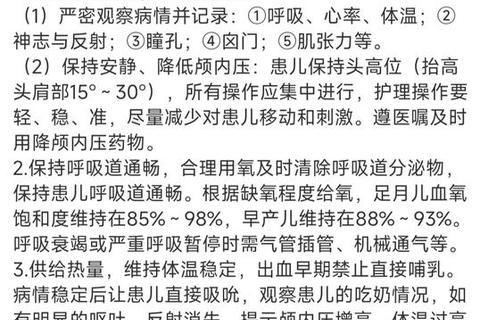

保守治疗:保持安静环境、避免搬动头部,监测生命体征;使用止血药物(如维生素K)及控制颅压(如甘露醇)。

连续腰穿:适用于脑室扩张但无脑实质受压者,每次放液量约10 ml以缓解颅压。

2. 中重度出血(Ⅲ-Ⅳ级)

手术干预:脑室外引流或Ommaya囊置入术引流血肿;严重脑积水需行脑室-腹腔分流术。

并发症管理:抗惊厥治疗控制癫痫,康复训练改善运动功能障碍。

四、预防策略:降低风险的四大关键

1. 孕期管理

控制感染与疾病:积极治疗绒毛膜羊膜炎、妊娠高血压,降低早产风险。

避免医源性损伤:减少不必要的产前药物(如抗凝药)使用,规范辅助生殖技术。

2. 分娩优化

高危产妇选择剖宫产:胎位不正、胎儿过大或产程异常时,剖宫产可显著降低窒息和产伤风险。

3. 新生儿监护

呼吸与循环稳定:早产儿目标血氧饱和度控制在90%-95%,避免高碳酸血症(PCO₂>53 mmHg)。

维生素K补充:出生后肌注维生素K预防凝血异常。

4. 家庭护理要点

环境控制:保持室温26℃以下,避免剧烈晃动或头部碰撞。

症状监测:观察喂养状态、意识变化及前囟张力,出现异常立即就医。

五、何时就医?家庭应急处理建议

1. 紧急情况:新生儿出现呼吸暂停、持续抽搐或昏迷,立即拨打急救电话,保持侧卧位防止误吸。

2. 日常观察:轻微嗜睡或喂养困难时,记录症状频率并24小时内就诊。

新生儿颅内出血的防治需要多环节协作。孕产妇需重视产检与健康管理,医护人员应规范分娩操作与监护,家庭则应掌握基本护理知识。通过早期识别、科学干预和系统预防,可显著降低疾病对儿童健康的长期影响。