雾化用药关键技术与临床应用进展-呼吸系统疾病吸入治疗新策略

19429202025-04-02医疗设备7 浏览

呼吸系统疾病是全球范围内的高发健康问题,尤其在季节交替或空气污染加重时,咳嗽、喘息、痰液黏稠等症状困扰着无数人。如何让药物直达病灶、减少全身副作用?雾化吸入治疗凭借其独特的优势,成为呼吸健康管理的重要工具。本文将从技术原理、临床应用和科学指导三个维度,解析这一治疗方式的革新与进步。

一、雾化吸入的科学原理与技术革新

1. 雾化机制:微小颗粒的“精准打击”

雾化吸入的核心是将液态药物转化为直径0.5-5微米的气溶胶颗粒,通过呼吸沉积于呼吸道和肺部。这种粒径范围的颗粒可深入细支气管和肺泡,直接作用于病变部位,避免药物在肝脏的首过效应,减少全身不良反应。

技术进展:

智能雾化器:振动筛孔式、超声雾化器等新型设备可调节雾化颗粒大小,适应不同疾病需求。例如,振动式雾化器能高效分散药物,适用于婴幼儿和重症患者;网式雾化器则兼具静音和便携性。

纳米技术应用:通过脂质体包裹或纳米颗粒载体,提高药物在肺部的滞留时间和生物利用度,增强抗炎或抗菌效果。

2. 影响疗效的关键因素

药物特性:溶解度、黏度影响雾化效率。例如,布地奈德混悬液因高亲脂性,更易沉积于肺部。

患者配合:深呼吸和屏气动作可增加药物沉积量,婴幼儿哭闹或呼吸急促会降低疗效。

二、临床应用:从传统疾病到复杂病症

1. 常见呼吸系统疾病的雾化治疗策略

哮喘与慢阻肺(COPD):

急性发作期:联合短效β2受体激动剂(如沙丁胺醇)和抗胆碱能药物(如异丙托溴铵),快速缓解气道痉挛。

维持治疗:吸入糖皮质激素(如布地奈德)可长期控制炎症,减少急性发作风险。研究表明,家庭雾化布地奈德6-8 mg/天,疗效与静脉激素相当。

支气管扩张症与肺部感染:

抗菌药物雾化:妥布霉素、庆大霉素等局部使用可降低痰菌负荷,但需警惕耐药性和过敏风险。

新型疗法:高剂量一氧化氮(160 ppm以上)雾化吸入可杀灭耐药菌和病毒,成为重症肺炎的辅助治疗手段。

2. 特殊人群的个体化方案

儿童:

优先选择面罩式雾化器,配合安抚玩具减少哭闹;药物剂量需按体重精确计算,避免过量。

家庭雾化时注意清洁口腔,治疗后洗脸漱口,减少激素残留。

孕妇:

布地奈德、沙丁胺醇等药物安全性较高,但需严格遵医嘱,避免使用庆大霉素等潜在致畸药物。

三、家庭雾化的规范操作与风险规避

1. 家庭雾化的正确流程

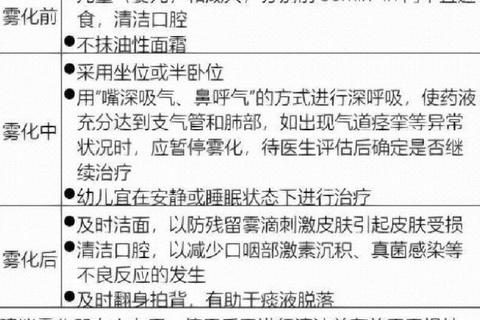

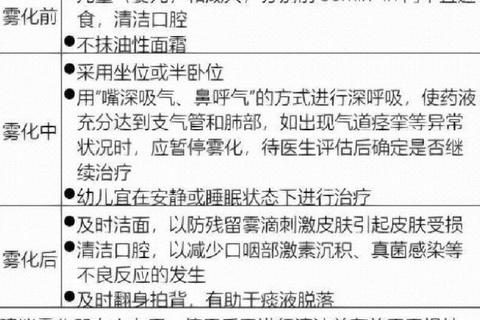

准备阶段:餐前1小时进行,清洁面部并清除口鼻分泌物;药液需现配现用,避免污染。

操作要点:保持雾化器垂直,面罩紧贴面部;儿童平静呼吸,成人可配合深呼吸。

设备维护:每次使用后拆卸清洗,每周消毒一次,防止细菌滋生。

2. 常见误区与风险警示

超说明书用药:地塞米松、氨溴索注射液等非雾化剂型可能引发气道刺激,需严格避免。

盲目联合药物:支气管扩张剂与祛痰药需间隔使用,否则可能加重气道痉挛。

四、未来展望与患者行动建议

1. 技术创新方向

智能监测设备:集成传感器实时反馈药物沉积量,优化吸入方案。

靶向药物开发:针对肺癌、肺纤维化等疾病的基因疗法或免疫调节药物正在研发中。

2. 患者健康管理指南

何时就医:出现呼吸急促、血氧饱和度低于95%、高烧不退等症状,需立即就诊。

家庭应急处理:突发喘息时可临时增加支气管扩张剂雾化次数,但24小时内不超过4次。

长期预防:、接种流感疫苗、使用空气净化器,减少呼吸道刺激。

雾化吸入治疗融合了精准医学与便捷医疗的双重优势,既是急症救命的“速效药”,也是慢性病管理的“稳定器”。掌握科学方法、规避操作误区,才能最大化发挥其疗效。无论是家庭场景还是医院治疗,理性选择与规范操作永远是守护呼吸健康的第一道防线。