孩子的餐桌是家庭健康的晴雨表,当勺子反复推开碗里的蔬菜、肉类被挑剔地挑出时,许多父母在焦虑与无奈中陷入拉锯战。研究显示,59.6%的学龄前儿童存在挑食行为,这不仅影响身高体重曲线,更可能导致免疫力下降、注意力不集中等连锁反应。但值得关注的是,真正的"挑食"与探索性进食存在本质区别——前者是长期固化的饮食偏好,后者则是儿童认知发展的必经阶段。

一、挑食行为的科学解码

生理机制

儿童的味觉敏感度是成人的2倍,对苦味(如西兰花、菠菜)的天然排斥源于进化中的自我保护机制。1-3岁儿童口腔运动能力尚未成熟,对纤维粗、质地硬的食物(如牛肉、芹菜)易产生吞咽恐惧,表现为吐食或拒绝。

心理动因

2-4岁儿童通过"食物选择"建立自我意识,当家长强制干预时,76%的儿童会强化抗拒行为。而餐桌上的负面情绪(如训斥、对比)会激活杏仁核,将特定食物与压力记忆捆绑。

环境塑造

家庭饮食结构单一化是隐形推手。数据显示,父母平均常购食材种类仅15-20种,远低于营养学推荐的30种基础食材。更有37%的家庭存在"代际喂养冲突",祖辈过度迁就口味偏好加剧挑食。

二、破解挑食的7个关键策略

1. 建立"感官友好型"饮食地图

• 视觉改造:将西兰花称为"恐龙树",胡萝卜切片成星星状,利用儿童形象思维增强接受度。研究证实,趣味摆盘使蔬菜摄入量提升40%。

• 质地分级:对抗拒咀嚼的儿童,采用"南瓜泥→南瓜丁→烤南瓜块"的渐进式质地升级法,每阶段适应周期为5-7天。

2. 重构家庭饮食生态系统

• 3:2:1食材法则:每周采购3种熟悉蔬菜、2种过渡性食材(如彩椒)、1种全新食物,降低儿童认知负荷。

• 跨代际营养共识:制定家庭饮食公约,明确"不替代原则"——即使孩子拒食某类食物,下一餐仍提供同类营养替代品(如用豆腐替换鱼类)。

3. 启动"厨房探索计划"

邀请孩子参与食材种植(如阳台芽苗菜)、购物决策(二选一模式)及简单烹饪(搅拌沙拉)。实验证明,参与备餐的儿童对新食物尝试意愿提高2.3倍。建议设置"小厨师勋章"等即时奖励机制。

4. 实施25次接触法则

神经科学揭示,重复接触能重塑味觉皮层反应。将新食物切成指尖大小,每周提供3-4次,持续6-8周。关键技巧:首次接触时仅需舔舐或闻嗅即算成功。

5. 构建无压力进食场景

• 时间管理:设置20分钟"黄金进食窗",超时即收餐盘,避免演变为权力斗争。

• 环境设计:使用蓝色系餐具(抑制食欲的红色使用率降低63%),播放60分贝以下轻音乐调节自主神经。

6. 营养替代的智慧方案

对顽固性挑食,采用"营养等价替换":

| 拒食食材 | 替代方案 |

|-|-|

| 鱼类 | 亚麻籽油+香菇 |

| 深绿叶菜 | 牛油果+奇异果 |

需搭配维生素C(如柑橘)促进非血红素铁吸收。

7. 识别预警信号

当出现以下情况需就医评估:

• 体重连续3个月低于生长曲线15%

• 拒食范围超过80%基础食材类别

• 伴随吞咽疼痛、便秘超过72小时

三、特殊场景应对指南

幼儿园集体挑食

与教师建立"饮食日志"联动机制,记录拒食食物种类。家庭晚餐针对性提供同类营养素食材,例如幼儿园午餐拒食牛肉,则晚餐准备高铁菠菜。

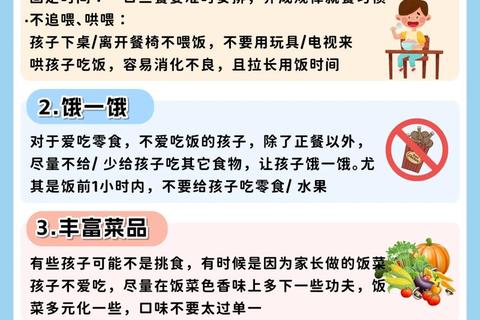

零食依赖型挑食

执行"3+2零食法则":每日3次正餐+2次健康加餐(如酸奶+水果),严格控制加餐与正餐间隔≥1.5小时。将巧克力等高甜零食改造为"营养载体"(如包裹坚果碎)。

旅行/外出就餐

备置"应急营养包":独立包装的即食藜麦棒、冻干蔬菜干、营养强化饼干。研究显示,熟悉食物可降低63%的环境变化性拒食。

餐桌不应是战场,而是味觉启蒙的实验室。当孩子第10次推开胡萝卜时,请记住:这不是对抗,而是神经元在建立新的连接通路。通过系统性的行为干预,89%的挑食行为可在6-12个月内改善。正如蒙特梭利所言:"儿童对食物的态度,映射着他们对世界的探索方式。"(本文数据综合自临床营养学研究及WHO儿童喂养指南)

> 应对挑食的关键行动清单:

> 1. 制作家庭饮食日志,记录每周食材种类

> 2. 本周末带孩子参与1次食材采购

> 3. 用手机拍摄3天饮食实况,分析行为模式

> 4. 预约社区医院营养科进行生长评估