中国新生儿数量持续走低-人口结构转型下的挑战与对策

19429202025-03-26医疗设备8 浏览

近年来,中国新生儿数量持续下滑,2024年上半年出生人口仅433万,全年预计不足900万。这一趋势不仅引发了对未来劳动力短缺、老龄化加剧的担忧,更折射出经济、社会与文化等多重因素的复杂交织。本文将从科学角度解析这一现象的成因、影响,并提出应对策略,帮助公众理解这一社会变革的深层逻辑。

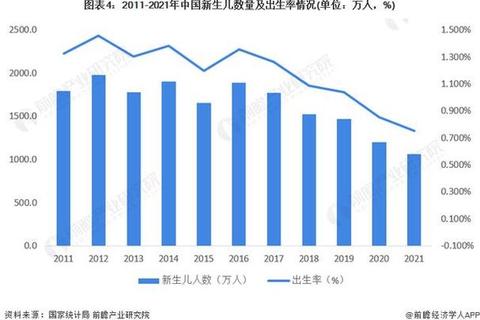

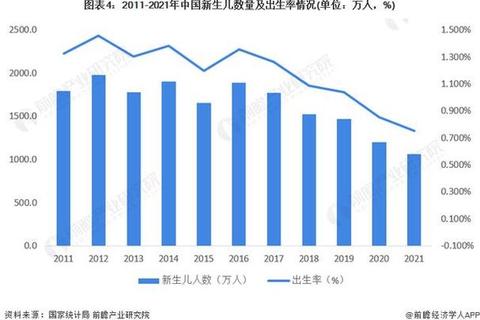

一、现状与数据:生育率为何“断崖式”下跌?

1. 生育率持续走低

2021年中国出生人口为1062万,2023年降至902万,2024年预计为954万(受短期政策与生肖偏好影响小幅回升)。

总和生育率(每名女性平均生育子女数)从2017年的1.76降至2021年的1.64,远低于维持人口稳定的更替水平(2.1)。

2. 直接驱动因素

育龄妇女规模萎缩:20-34岁生育旺盛期女性数量逐年减少,2021年同比减少473万。

婚育年龄推迟:初婚年龄从24岁升至27岁,初育年龄同步延后,导致生育周期压缩。

生育意愿低迷:育龄妇女平均计划生育子女数从2017年的1.76降至2021年的1.64。

二、深层原因:经济与社会转型的“生育抑制效应”

1. 经济压力:从“生得起”到“养不起”

婚姻成本高企:婚房、彩礼(部分地区达30万元)、婚礼开支成为年轻人“恐婚”的主因。

育儿成本攀升:0-17岁孩子的平均养育成本约50万元,教育、医疗、住房占家庭支出的70%。例如,一线城市家长每年为孩子报班花费可达数万元。

职场与生育冲突:女性产假后可能面临职业中断风险,部分企业隐性歧视育龄女性。

2. 社会观念变迁

个体价值优先:年轻人更注重自我实现与生活质量,旅行、学习等个人兴趣替代传统家庭责任。

性别平等意识增强:女性受教育程度提高(2023年高等教育女性占比52.5%),职业发展需求与育儿冲突加剧。

3. 政策与现实的脱节

尽管三孩政策及配套措施(如延长产假、托育补贴)已推出,但实际效果有限。例如,生育补贴金额与育儿成本差距悬殊,普惠托育机构覆盖率不足30%。

三、潜在影响:从家庭到社会的连锁反应

1. 人口老龄化加速

2024年65岁以上人口占比达14.8%,预计2035年突破20%,养老、医疗等公共支出压力激增。

2. 经济结构转型挑战

劳动力短缺:2023年劳动年龄人口(15-64岁)占比降至68.3%,制造业、服务业用工成本上升。

消费市场萎缩:母婴、教育等行业首当其冲。2024年奶粉销量同比下降12%,幼儿园数量减少15%。

3. 代际矛盾与社会风险

“421”家庭结构(4老人+2父母+1子女)普遍化,年轻一代赡养负担加重,家庭抗风险能力下降。

四、应对策略:构建生育友好型社会的路径

1. 政策优化:从“鼓励生育”到“减轻负担”

经济支持:提高生育补贴至与育儿成本匹配(如北欧国家每月补贴约1000元/孩),扩大个税专项扣除范围。

托育服务扩容:2025年前实现每千人4.5个托位,鼓励企业、社区共建普惠托育中心。

2. 职场与家庭平衡机制

弹性工作制:推广远程办公、灵活工时,保障父母育儿时间。

性别平等保障:强制男性陪产假(如瑞典的480天父母共享假期),减少女性职业歧视。

3. 文化引导与观念革新

婚育教育普及:中小学开设家庭责任课程,媒体倡导多元成功观(如丁克家庭的合理性)。

代际互助模式:推广“时间银行”等社区养老互助项目,缓解年轻家庭育儿压力。

4. 技术创新赋能

辅助生殖技术普及:将试管婴儿等纳入医保,提高不孕症治疗可及性。

智慧育儿支持:开发AI育儿助手,提供个性化健康监测与教育资源。

五、公众行动指南:个体如何应对生育选择?

1. 家庭规划建议

财务准备:提前设立育儿专项基金,利用教育保险等金融工具分摊成本。

健康管理:孕前优生检查覆盖率提升至96.9%,降低出生缺陷风险。

2. 特殊群体关注

高龄产妇:35岁以上孕妇需加强产前筛查(如无创DNA检测),预防妊娠并发症。

流动人口:推进异地医保结算,保障随迁子女平等受教育权。

3. 社会责任参与

支持社区托育志愿服务,倡导企业设立亲子友好空间。

新生儿数量下降是现代化进程的必然结果,但通过政策创新、社会协作与个体理性规划,我们仍可缓解其负面影响。正如北欧经验所示,生育率的适度回升需要全社会形成“生有所依、育有所助”的共识。面对人口结构转型,我们既要正视挑战,更需以积极行动塑造可持续的未来。