一支价格亲民的外用药膏,为何能成为家庭药箱的常备品?它的核心功效背后,隐藏着科学原理与使用智慧。

抗菌消炎:红霉素软膏的核心机制

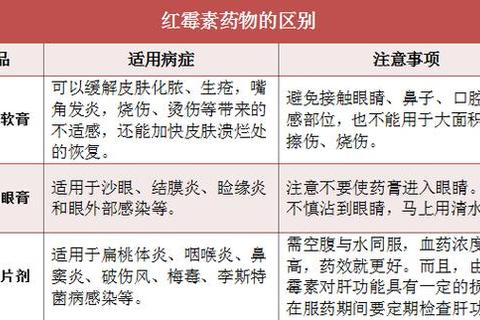

红霉素软膏的主要成分为1%红霉素,属于大环内酯类抗生素。其作用机制是通过抑制细菌蛋白质的合成,精准阻断革兰氏阳性菌(如金黄色葡萄球菌、链球菌)及部分革兰氏阴性菌的繁殖。这种靶向抗菌特性,使其在应对皮肤表层感染时具有高效性。

适用场景与科学依据

1. 化脓性皮肤病:如脓疱疮、毛囊炎等,红霉素软膏能直接抑制病灶处的细菌增殖,减少脓液渗出。

2. 轻度烧伤与擦伤:小面积烧伤或表皮破损后,及时涂抹可预防继发感染,凡士林基质还能形成保护膜促进愈合。

3. 痤疮辅助治疗:针对细菌感染引发的炎性痘痘(如红肿丘疹、脓疱),短期使用可减轻炎症,但需避免长期涂抹以免诱导耐药性。

皮肤感染治疗:从症状识别到科学应对

典型症状与家庭处理

皮肤感染的常见表现为红肿、疼痛、脓液渗出或局部发热。例如:

家庭应急步骤:

1. 清洁伤口:用生理盐水或清水冲洗,避免使用酒精直接刺激创面。

2. 薄涂药膏:取黄豆大小药膏,均匀覆盖患处,每日2次,持续3-5天。

3. 观察反应:若3天内症状未缓解或加重(如扩散性红肿、发热),需及时就医。

易混淆场景与误区警示

红霉素软膏浓度较高(1%),且非无菌制剂,误用于眼部可能引发刺激甚至角膜损伤。眼部感染应选择浓度更低(0.5%)且无菌的红霉素眼膏。

脚气(真菌感染)、带状疱疹(病毒)等疾病使用红霉素软膏无效,反而延误治疗。

创伤修复:不止于抗菌的辅助价值

红霉素软膏中的凡士林与羊毛脂成分,兼具保湿与封闭作用,可为创面提供湿润环境,加速表皮再生。

适用场景

禁忌与风险

特殊人群的注意事项

1. 儿童:皮肤屏障薄弱,药物吸收率高,需严格遵医嘱控制使用频率,避免长期应用诱发耐药性。

2. 孕妇与哺乳期女性:口服红霉素可能透过胎盘或乳汁影响胎儿,但外用软膏在医生指导下可短期用于局部感染。

3. 过敏体质者:首次使用前建议在手腕内侧小范围测试,观察24小时无异常后再正式使用。

何时需要就医?这些信号别忽视

行动建议:家庭药箱的科学管理

1. 分类存放:将红霉素软膏与眼膏分开放置,避免误用。

2. 定期清理:开封后保存期限一般为1年,性状改变(如分层、变色)时立即丢弃。

3. 替代方案储备:针对非细菌感染问题,可备妥抗真菌药(如联苯苄唑乳膏)或抗炎药(如氢化可的松)以对症处理。

红霉素软膏的价值在于“精准干预”,而非“包治百病”。理解其科学内核,方能最大化疗效,规避潜在风险。