月经结束后同房是否属于“安全期”、能否完全避免怀孕,是许多女性关注却存在认知误区的问题。网络上既有“绝对安全”的传言,也有“意外怀孕”的真实案例,科学视角下需要客观分析个体差异与生理规律。

一、月经周期与生育力的动态关联

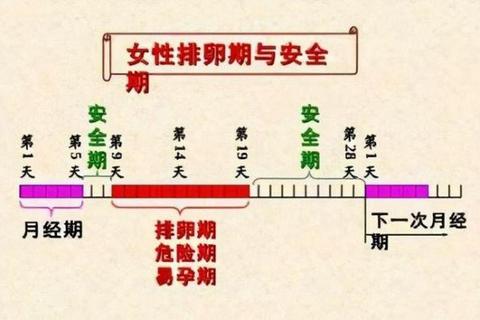

女性生育能力与月经周期密切相关,其核心在于卵泡发育和排卵的规律性。一个标准周期(28天)可划分为四个阶段:

1. 月经期(第1-5天):子宫内膜脱落,伴随出血。此时雌激素水平低,卵巢内新卵泡开始发育。

2. 卵泡期(第6-14天):优势卵泡逐渐成熟,雌激素上升促进子宫内膜增厚。周期不规律者可能在此阶段早期出现排卵。

3. 排卵期(第14天前后):成熟卵子释放,存活12-24小时。此时宫颈黏液稀薄透明,呈拉丝状(可达10cm)。

4. 黄体期(第15-28天):黄体形成并分泌孕激素,子宫内膜进入“着床准备期”。若未受孕,黄体萎缩引发下次月经。

理论上,月经刚结束(约周期第6-7天)处于卵泡早期,受孕概率较低。但实际风险受三大变量影响:

二、安全期避孕的局限性分析

“安全期”通常指月经前后7-8天,但该概念存在明显漏洞:

1. 计算误差风险:传统“前七后八”法要求月经周期绝对规律,而35%女性存在周期波动。例如周期25天者,排卵可能发生在第11天,若经期持续6天,则月经结束次日即进入受孕窗口。

2. 双重排卵现象:约5%-10%女性单周期内可能排出两个卵子,且间隔可达24小时。

3. 隐蔽性出血干扰:部分女性将排卵期出血误认为月经,导致安全期误判。

临床数据显示,安全期避孕的年失败率达9%-25%,远高于避孕套(2%)或短效避孕药(0.3%)。

三、月经后同房怀孕的真实案例解读

案例库显示两类典型意外怀孕情形:

1. 短周期群体:某女性周期22天、经期7天,月经结束第3天同房。由于排卵发生在周期第8天,存活至排卵日导致受孕。

2. 经期延后误判:将排卵期出血(持续2-3天)当作月经,出血停止后同房时实际处于排卵高峰。

这些案例印证了世界卫生组织的警示:没有任何一种自然避孕法能达到理想避孕效果。

四、特殊人群的风险防控要点

1. 青少年女性:初潮后3年内下丘脑-垂体-卵巢轴未成熟,60%存在无排卵月经,但偶发排卵难以预测。

2. 围绝经期女性:卵巢功能衰退导致周期紊乱,可能出现月经结束即排卵的现象。

3. 多囊卵巢综合征患者:长期无排卵与突发排卵交替出现,安全期计算完全失效。

五、科学避孕策略与应急处理

1. 首选方案

2. 事后补救措施

3. 症状监测警示

月经延迟超7天伴以下症状需立即验孕:

六、就医指征与检查选择

出现以下情况建议妇科就诊:

1. 异常出血:同房后出血持续超2天,或月经结束后复出血

2. 急性腹痛:可能提示黄体破裂或宫外孕

3. 避孕失败后:

从生理机制到实践案例均证实,依赖“安全期”避孕犹如走钢丝。建议所有无生育计划的女性采用现代医学避孕手段,既是对自身健康的负责,也是避免心理焦虑的最佳选择。