幽门螺旋杆菌(Hp)感染是全球范围内最常见的慢性细菌感染之一,与胃炎、消化性溃疡甚至胃癌等疾病密切相关。据统计,我国Hp感染率超过50%,如何有效根除这一致病菌成为公众关注的健康焦点。尽管近年来四联疗法逐渐成为主流,但三联疗法作为经典方案,其作用机制及优化策略仍值得深入探讨。

一、三联疗法的核心作用机制

三联疗法通常由质子泵抑制剂(PPI)、两种抗生素及铋剂(部分方案含)组成,通过多靶点协同作用抑制Hp生长:

1. PPI抑制胃酸分泌:如奥美拉唑、雷贝拉唑等,通过阻断胃壁细胞的H+/K+-ATP酶,显著提高胃内pH值,为抗生素创造弱碱性环境,增强其杀菌效果。

2. 抗生素直接杀菌:

3. 铋剂的黏膜保护与协同抗菌:如枸橼酸铋钾,可覆盖溃疡面形成保护层,并直接抑制Hp酶系统,减少细菌耐药性。

二、三联疗法的临床应用与挑战

(一)从主流到备选:耐药性驱动的治疗策略转变

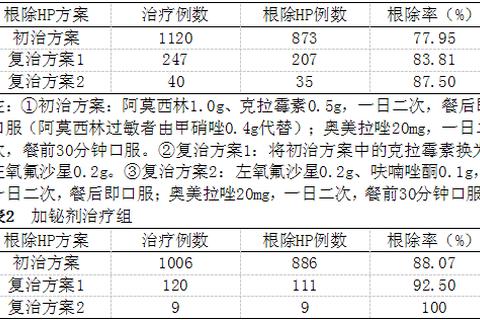

传统三联疗法(PPI+阿莫西林+克拉霉素)曾因服药简便、副作用少被广泛使用,但随着克拉霉素和甲硝唑耐药率攀升,其根除率从90%以上降至不足80%。我国《幽门螺杆菌感染处理共识》明确指出,铋剂四联方案(PPI+铋剂+两种抗生素)因耐药率低、根除率高(85%-94%),已成为一线推荐。

(二)三联疗法的优化策略

在特定人群中,通过调整药物组合、剂量或疗程,三联疗法仍可发挥价值:

1. 序贯疗法提升疗效:前5天使用PPI+阿莫西林降低细菌负荷,后5天更换为PPI+克拉霉素+甲硝唑,根除率可达94.87%,优于传统三联。

2. 高剂量双联方案替代:双倍剂量PPI联合大剂量阿莫西林(每日≥3g),通过延长作用时间和增强渗透性,根除率与四联相当。

3. 个体化用药选择:

4. 联合益生菌减少副作用:添加乳酸杆菌等益生菌可缓解腹泻、恶心等不良反应,并提高根除率约10%。

三、适用人群与注意事项

(一)哪些人可以考虑三联疗法?

1. 初次感染且耐药风险低者:如所在地区克拉霉素耐药率<15%,且无相关抗生素使用史。

2. 短期经济受限患者:三联疗法成本低于四联,适合预算有限但需及时治疗者。

3. 特定药物禁忌者:如铋剂过敏或肾功能不全患者,可选用不含铋剂的三联方案。

(二)治疗中的关键注意事项

1. 严格遵循疗程:需连续服药10-14天,自行停药易导致治疗失败和耐药。

2. 警惕药物相互作用:

3. 管理副作用:

四、未来展望与患者行动建议

随着Hp耐药问题加剧,治疗策略正从“经验用药”转向“精准医疗”。基因检测指导下的个体化用药、新型抑酸药物(如钾离子竞争性酸阻滞剂)的引入,为优化三联疗法提供了新方向。

给患者的实用建议:

1. 治疗前:主动告知医生药物过敏史、既往抗生素使用情况,必要时进行药敏检测。

2. 治疗中:定时定量服药,避免漏服;忌烟酒及辛辣食物,减少胃黏膜刺激。

3. 治疗后:停药4周后复查呼气试验,确认根除效果。

4. 预防再感染:家庭内分餐、使用公筷,餐具定期消毒;儿童避免口对口喂食。

幽门螺旋杆菌的治疗需“因人施治”,患者应充分信任医生建议,科学管理疗程,才能最大限度提升根除成功率,守护胃部健康。

参考文献: